2008.11.02鉄道テツペディア Vol.3 鉄道の橋梁

鉄道の橋梁

鉄道の橋梁は、列車が河川や谷などを渡るために設置される橋のことを言います。

道路を渡る「架道橋」や、線路を渡る「線路橋」とは区別されますが、これらの橋梁をまとめて「鉄道橋(てつどうきょう)」とも呼びます。

橋梁の構造

鉄道の橋梁は、列車荷重に耐えられるだけの強度が求められます。そのため、車を渡す「道路橋」よりも部材が厚く造られています。

橋梁は、大きく上部構造と下部構造とに分けられます。

上部構造は、橋桁(はしげた)部分を指します。

下部構造は、橋の端を支える橋台(きょうだい)と、途中を支える橋脚(きょうきゃく)とで構成されています。

橋梁の種類

橋梁は、その構造によっていくつかの種類に分類することができます。

代表的なものを紹介します。

トラス橋(トラスきょう)

鉄骨を三角形に組み合わせて造られる橋梁で、軽量かつ頑丈なのが特徴です。トラス橋の構造は他の橋梁の形式にも部分的に用いられることがあります。

トラス橋の例:東北本線(宇都宮線)古川駅~栗橋駅間の利根川橋梁など

多摩川(川崎駅付近)に架かるトラス橋

多摩川(川崎駅付近)に架かるトラス橋

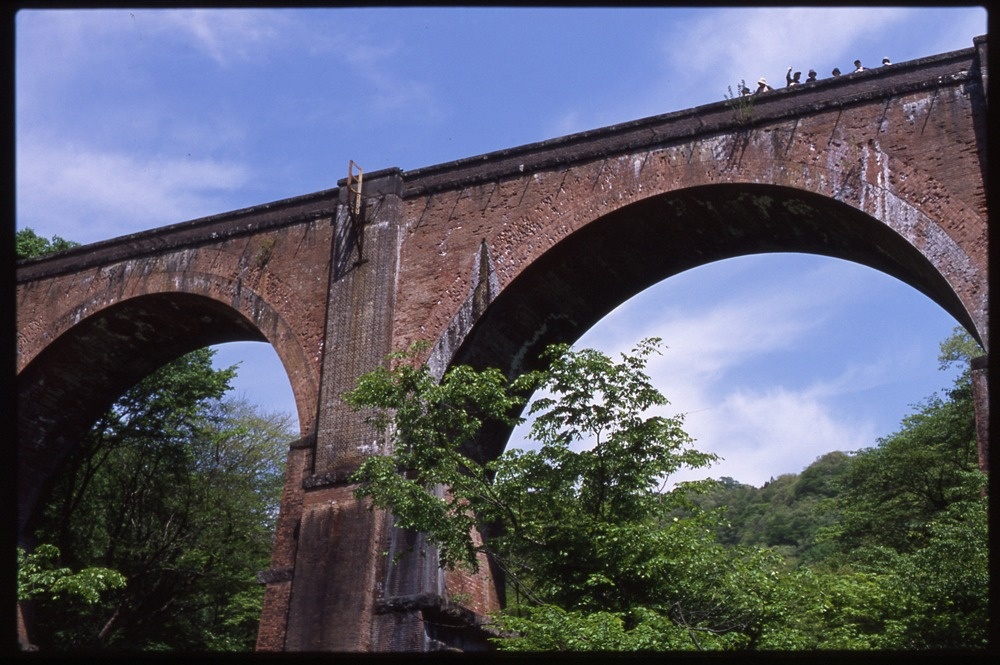

アーチ橋(アーチきょう)

下部構造がアーチ型になっている橋梁。橋梁の中でも古典的な構造のひとつとして古くから用いられてきました。谷間などに架けられることが多く、材料には主にレンガかコンクリートを用います。

通称「めがね橋」の碓氷第三橋梁

通称「めがね橋」の碓氷第三橋梁

吊り橋(つりばし)

高い支柱から放物線状にケーブルを張り、さらそこから垂直に複数のケーブルを張ることによって橋床を吊り下げた橋梁。

吊り橋の例:本四備讃線(瀬戸大橋線)児島~宇多津間の瀬戸大橋など

吊り橋として有名な瀬戸大橋だが、じつは6つの橋の総称号。このうち吊り橋は、下津井瀬戸大橋、南備讃瀬戸大橋、北備讃瀬戸大橋の3つ。櫃石島橋と岩黒島橋が斜張橋で、与島橋はトラス橋

吊り橋として有名な瀬戸大橋だが、じつは6つの橋の総称号。このうち吊り橋は、下津井瀬戸大橋、南備讃瀬戸大橋、北備讃瀬戸大橋の3つ。櫃石島橋と岩黒島橋が斜張橋で、与島橋はトラス橋

斜張橋(しゃちょうきょう)

高い支柱から張られたケーブルによって橋桁を吊り下げた橋梁。支柱から張られたケーブルで直接橋桁を吊っている点で、吊り橋とは異なります。

斜張橋の例:長野新幹線佐久平駅~上田駅間の第二千曲川橋梁など

ケーブルがハープ状に張られている

ケーブルがハープ状に張られている

ガーダー橋(ガーダーきょう)

鋼板を箱状につなぎ合わせて造られる橋梁。構造が簡単で汎用性があるため、鉄道の橋梁として多く用いられています。

しばしば見かけるガーダー橋

しばしば見かけるガーダー橋

桁橋(けたばし)

横から見ると、「凹」の字を逆さにしたような形の橋梁。橋桁の両端を支える単純桁橋と、橋桁の中間に支柱を立てる連続桁橋の2種類があります。

ラーメン橋(ラーメンきょう)

橋桁と橋脚が「ハ」の字に固定されている橋梁。コストも安く、耐久性に優れています。ちなみに、ラーメン橋という名称は食べ物のラーメンとは関係がなく、「額縁」を意味するドイツ語“Rahmen”に由来しています。

以上紹介した橋梁の構造は、組み合わせて建築されることもしばしばあります。

鉄道の橋梁といっても、その構造や材質はじつにさまざま。橋梁を見かけた際、その形に注目してみるのも面白いかもしれません。

- ※掲載されているデータは2008年11月現在のものです。