2024.12.26ジパング俱楽部『べらぼう』登場人物ゆかりの地の見学会も。知的好奇心を刺激し、生き方のヒントも得られる「歴史」|定年後が楽しくなる新しい趣味

定年後が楽しくなる新しい趣味を紹介するこの連載。第6回のテーマは「歴史」です。

ジパング世代にも関心を持っている人は多いようですが、その一方で、「難しそう」「歴史は苦手だから」などとも思われがち。 歴史を趣味にすることは、どんな魅力、おもしろさがあるのでしょう。

今回は、50年以上続く東京の歴史サークル「史(ふみ)の会」で開催された、2025年の大河ドラマ『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)~』の登場人物ゆかりの地をめぐる第655回見学会(現在は終了)に同行。代表を務める滝沢貢さんに話を聞きました。

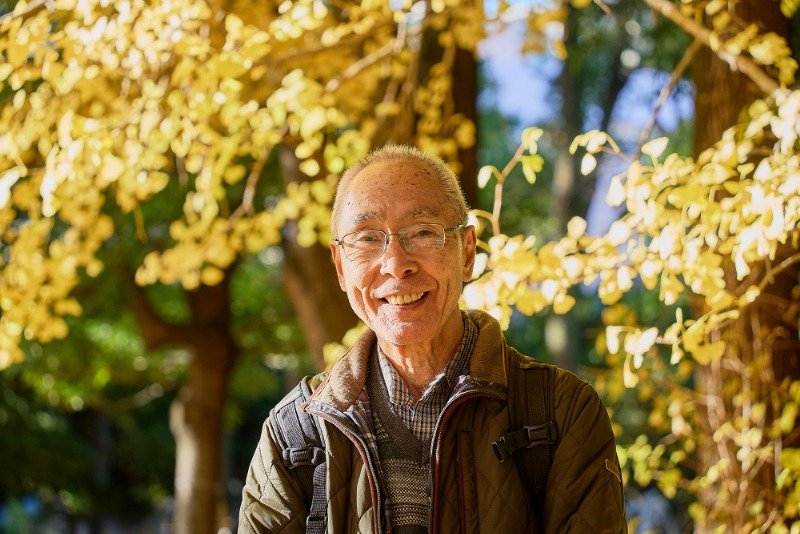

滝沢 貢(みつぐ)さん

旅行をきっかけに開かれた、歴史への扉

華麗な中尊寺を建てた奥州藤原氏に引かれて

青年時代、修学旅行以外で初めて行った旅行が東北一周だったという滝沢さん。

岩手県の中尊寺で見た金色堂に衝撃を受けたといいます。

滝沢さん これを作った奥州藤原氏は四代目で滅びたのですが、すごいなと思いましたね。

こんな場所になぜこのような華麗な建物を?と。藤原氏の歴史を調べたくなりました。

振り返ってみると、それが歴史を好きになるきっかけだったと思います。

やがて、歴史サークル「史の会」をみずから立ち上げるまでに。そのきっかけは?

滝沢さん 社会人になって、ある時、中学時代の同級生とばったり会ったんです。彼も歴史が好きだというので、一緒に歴史の勉強をすることになりました。

でも、しばらく続けるうちに2人だけでは物足りなくなって、仲間を増やそうとサークルを作りました。新聞や雑誌で会員を募集して、18人からのスタートでした。

激動の時代を生きた若者が活躍する幕末は魅力的

―― 好きな時代はありますか?

滝沢さん 一番好きなのは幕末ですね。 幕末って時代の流れがはっきりしていて、劇的なんですよね。いきいきした若者が多く活躍するのも魅力ですね。

半世紀以上、会の代表を務める滝沢さん

半世紀以上、会の代表を務める滝沢さん

ひとりで楽しめる趣味、でも仲間がいればより深まる

大河ドラマの登場人物も「見学会」のテーマに

2025年2月で創立58年目を迎えるという歴史のある「史の会」。

現在は68名が在籍し、60、70代を中心に30代から90代まで幅広い年代の方が会員となり、毎月1回の見学会(史跡めぐり)と学習会(研究発表)を例会として行なっています。

同行させてもらったこの日は第655回の見学会。

2025年の大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも登場する松平定信の墓を中心に、東京都江東区内をめぐります。

滝沢さん 毎回、ひとりの会員がテーマを決めて企画します。

私が企画したテーマですか? 過去には江戸四宿(品川、内藤新宿、板橋、千住)めぐりや、幕末の志士の江戸での史跡歩き、秩父事件(日本近代史上最大の民衆蜂起)を起こした秩父困民党をテーマにしましたね。

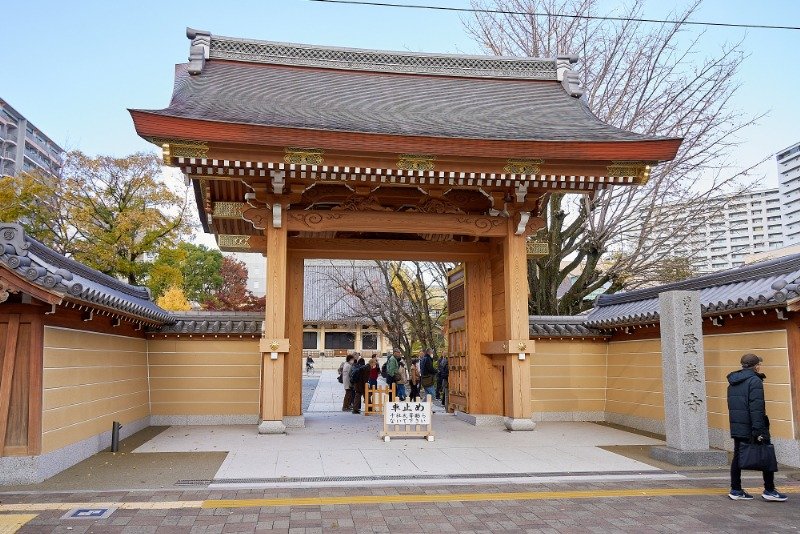

寛政の改革を行なった松平定信が眠る霊巌寺(れいがんじ)

寛政の改革を行なった松平定信が眠る霊巌寺(れいがんじ)

清澄白河(きよすみしらかわ)には曲亭(滝沢)馬琴(ばきん)誕生の地などの史跡が点在

清澄白河(きよすみしらかわ)には曲亭(滝沢)馬琴(ばきん)誕生の地などの史跡が点在

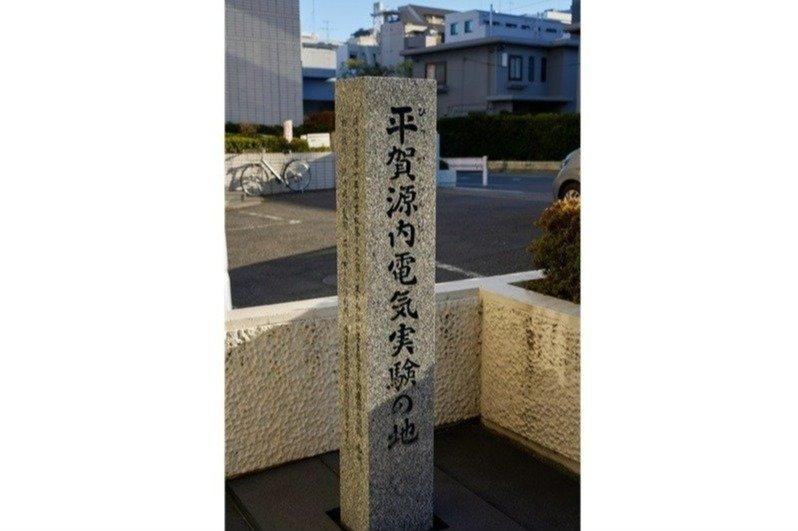

平賀源内(ひらがげんない)が電気実験をした場所には石碑が

平賀源内(ひらがげんない)が電気実験をした場所には石碑が

見学会を企画した会員が案内

見学会を企画した会員が案内

自分が調べたことを伝えたくなる

歴史が趣味というと、ひとりで調べたり書物を読んだりする座学のイメージですが……。

滝沢さん そうですね、もともと歴史は調べることから始まるので、ひとりで楽しめる趣味です。

ただ、取り組むうちにだんだんと自分が知ったことを誰かに伝えたくなる、発表したくなるんですよね。

そういう時に「史の会」のような場があるといい。

共通の趣味を持つ仲間と接しながら、史跡めぐりで説明をしたり、意見交換したりできますから。

さまざまな刺激を受けて、知識や思考がより深められると思います。

仲間やサークルは、趣味を発展させるため、知識のアウトプットのために、大切な存在なのですね。

「今日の見学会はよく歩きますね」と滝沢さん

「今日の見学会はよく歩きますね」と滝沢さん

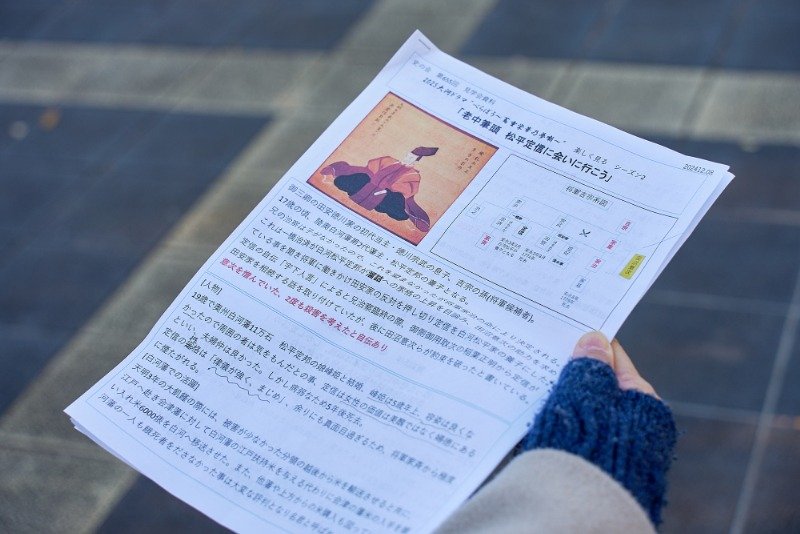

見学会で用意された説明資料

見学会で用意された説明資料

奥深く、材料は尽きることがない歴史

芋づる式に増える知識が知的喜びに

「歴史は奥深く、材料は尽きることがない」と滝沢さん。

それを趣味にすることは、シニアにとってどんなメリットがあるのでしょうか。

滝沢さん 知的好奇心を追求していくと、多くの発見ができ、芋づる式に知識が増えて、教養の幅が広がります。それが「知的喜び」につながり、このプロセスが老化防止になると思います。

もうひとつは、歴史を学ぶ過程が自分の居場所づくりになるということ。

これは歴史に限ったわけではありませんが、自分の没頭できる趣味があると、趣味そのものが心の居場所になる。

シニア世代にとって居場所があることは、生活のなかに張り合いが生まれますし、重要なことなのです。

また、過去を読み取り、人類の成功や失敗を掘り起こし、蓄積された英知をうかがい見ることを通して、自分自身の判断力・決断力を培うことができたり、偉人の生きざまを自分の生き方のヒントにしたりと、身になることは多いと思います。

歴史から新たな興味が広がる

―― 今後の活動の目標はありますか?

滝沢さん 今、興味があるのは昭和史です。

自分が生きてきた時代ではありますが、昭和といっても戦前、戦中、戦後とはまったく違います。

どのような歩みで現代につながっていくのかについてもっと知りたいと思っています。

ただ、目標というなら、いかにこのサークル活動を長続きさせていくか、ですね。

歴史はおもしろいですよ。知れば知るほど、いろんな新しい発見があったり、疑問を持ったりする。

でも私たちは専門家ではありませんから別に極めなくていいわけです。

歴史というと構えてしまいがちですが、そう考えると気軽に飛び込めそうです。

たとえば、博物館へ気になる時代やテーマの展示を見に行くのも、歴史趣味の第一歩といえるのではないでしょうか。

滝沢さん そうですね。歴史を好きになると、仏像だとか庭園、城郭(じょうかく)、絵画など、いろいろな分野に興味が広がっていくんです。

そこがおもしろみ。それでますます歴史を好きになるんですよね。

さまざまなものと結びつく、歴史の親和性や多面性。

意外にも身近な趣味として楽しめるのではないでしょうか。

黄葉がきれいな清澄公園で見学会の集合写真

黄葉がきれいな清澄公園で見学会の集合写真

滝沢さんの考える、「歴史を趣味にしてみたい人への3ステップ」

私たちは歴史を教科書から習いましたが、それは年代史で、年号ばかり覚えさせられた無味乾燥な印象だったと思います。 でも、歴史を動かしているのは「人」。 人物を知ることは歴史を知るのに一番いい方法です。 そこでおすすめしたいのは、自分が気になる人物を見つけること! そのきっかけは、大河ドラマをはじめ、歴史がテーマのテレビ番組、小説、関連刊行物、歴史的建造物や史跡など、身の回りにごろごろありますよ。

注目の人物が見つかったら、掘り下げてみましょう。 調べる手段はインターネット、図書館、資料館や博物館などさまざまあります。 興味の赴(おもむ)くまま調べていけば、さらに気になる人物や出来事などが芋づる式に次から次へと出てくるはずです。

人物を知るにつれ、滞在地や居住地など、関連する史跡の情報も見つかります。 それらを訪ねてみるのも歴史を趣味にする醍醐味(だいごみ)。 現場を確認することで見えるもの、感じることは必ずありますし、記憶にも残ります。 往時に思いを馳(は)せることでその人物への親しみもいっそう湧くでしょう。遠出でなくても旅するように楽しんでみては。

文/下里康子 写真/田中仁志 取材協力/霊巌寺