2025.10.06ジパング俱楽部筆と墨による自己表現「書道」で、書く楽しさと直筆に自信を!|定年後が楽しくなる新しい趣味

定年後が楽しくなる新しい趣味を紹介するこの連載。第14回のテーマは「書道」です。

学校の授業で、こども時代の習いごとで、ほとんどの方は経験されていることでしょう。ですが、年賀状もパソコンで作成できる昨今、筆を取る機会もめっきり減りました。

そんな中、「もう一度始めたい」「きれいな字を書きたい」と、書道に再び関心を持つシニア世代も少なくないようです。

書道の魅力について、新宿区シルバー人材センターの書道教室で講師を務める若松永晄(わかまつえいこう)さんに話を聞きました。

若松永晄さん

筆による美しい字で自己や思いを表現

クセのない文字を書きたい

毛筆と墨を使って紙に文字を書く、日本の代表的な伝統文化である「書道」。

美しい文字を書くことはもちろんですが、自らの手を動かすことで自己や思いを表現する芸術でもあります。

若松さんはなぜ書道を始めたのでしょうか。

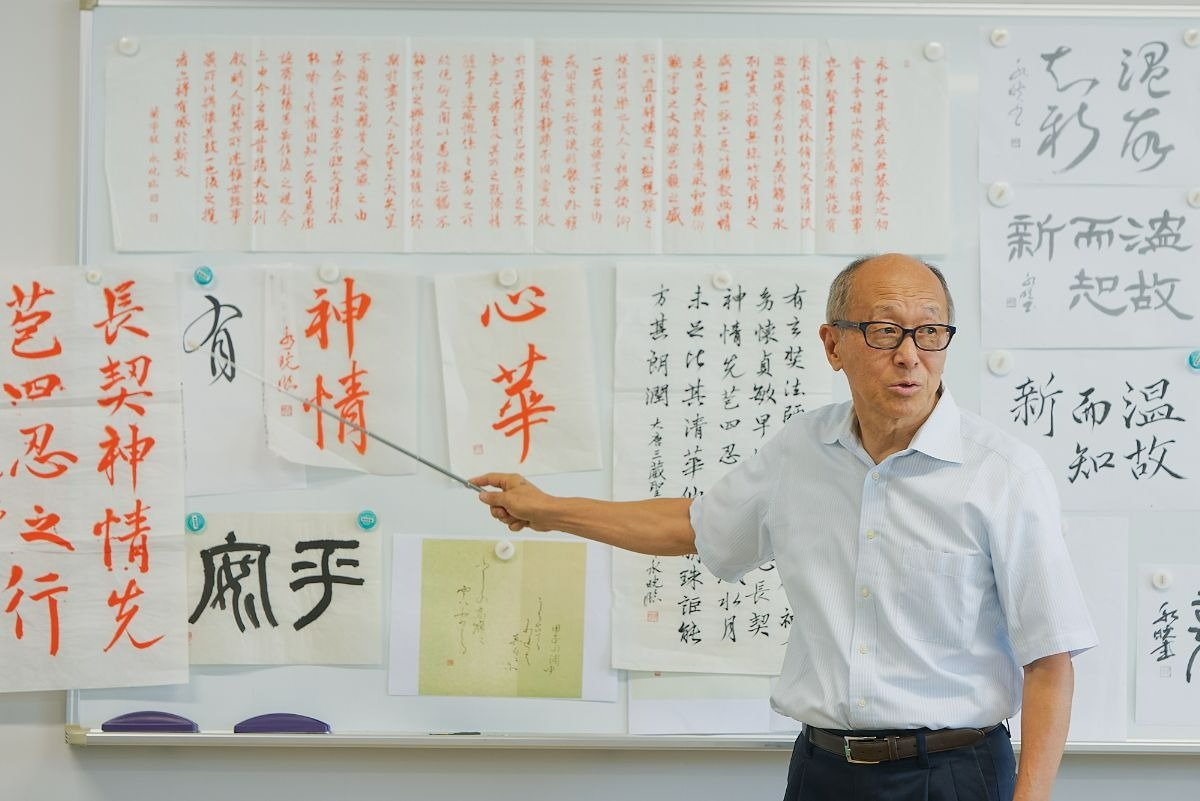

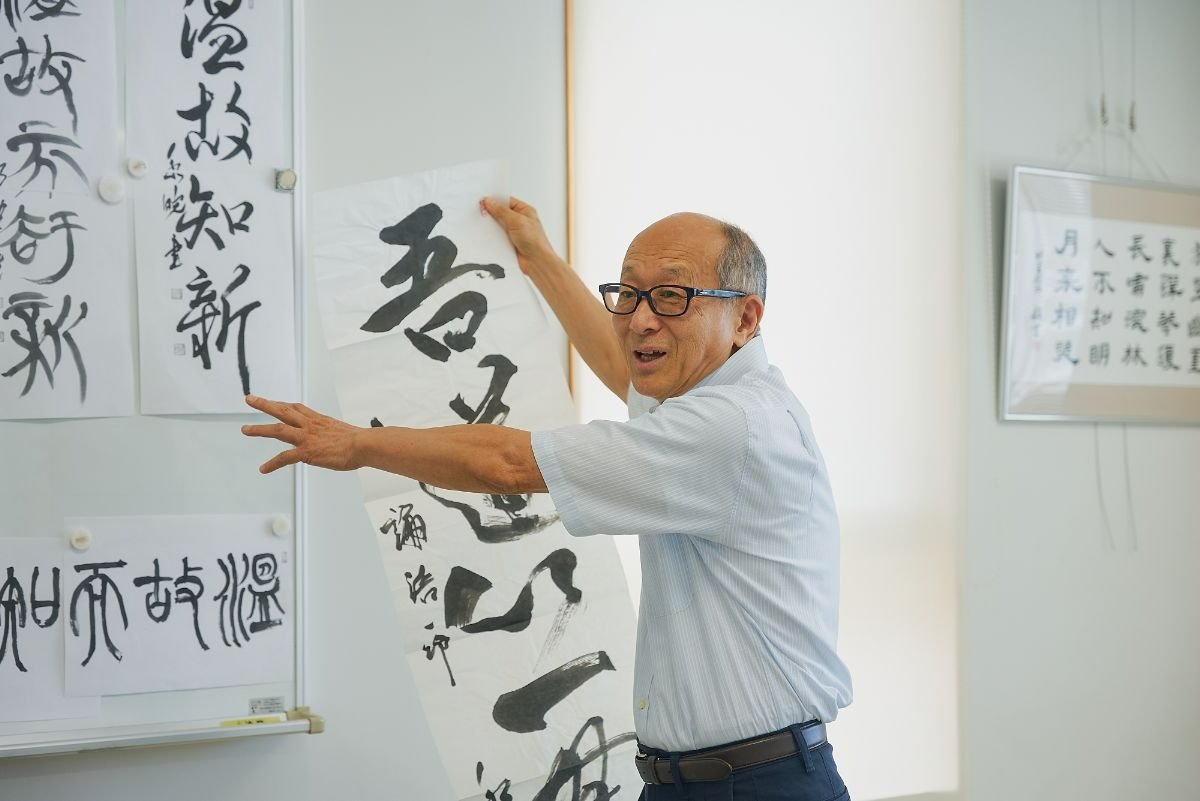

直筆によるいくつものお手本をホワイトボードに貼って解説する若松さん

直筆によるいくつものお手本をホワイトボードに貼って解説する若松さん

若松さん 小さい頃から、「書く」という表現が好きでした。古い家の広い縁側に母が勉強机をしつらえてくれて、硯(すずり)などの書道具は常に机に置いてありました。

自己流で書いていたのですが、40代になって書道を本格的に習おうと二派の教室に通いました。「好きだから」だけに留(とど)まるのではなく、正統的なクセのない文字を書きたい、複数の流派の水準を知ってオールラウンドに学びたい、と思ったからです。

書道がいかに長い歴史の中に構築されたのかをはじめ、さまざまな学びが自分の感性を揺さぶってくれて、それはもう楽しかったですね。

真っ白い紙に墨を置く瞬間は、尊い

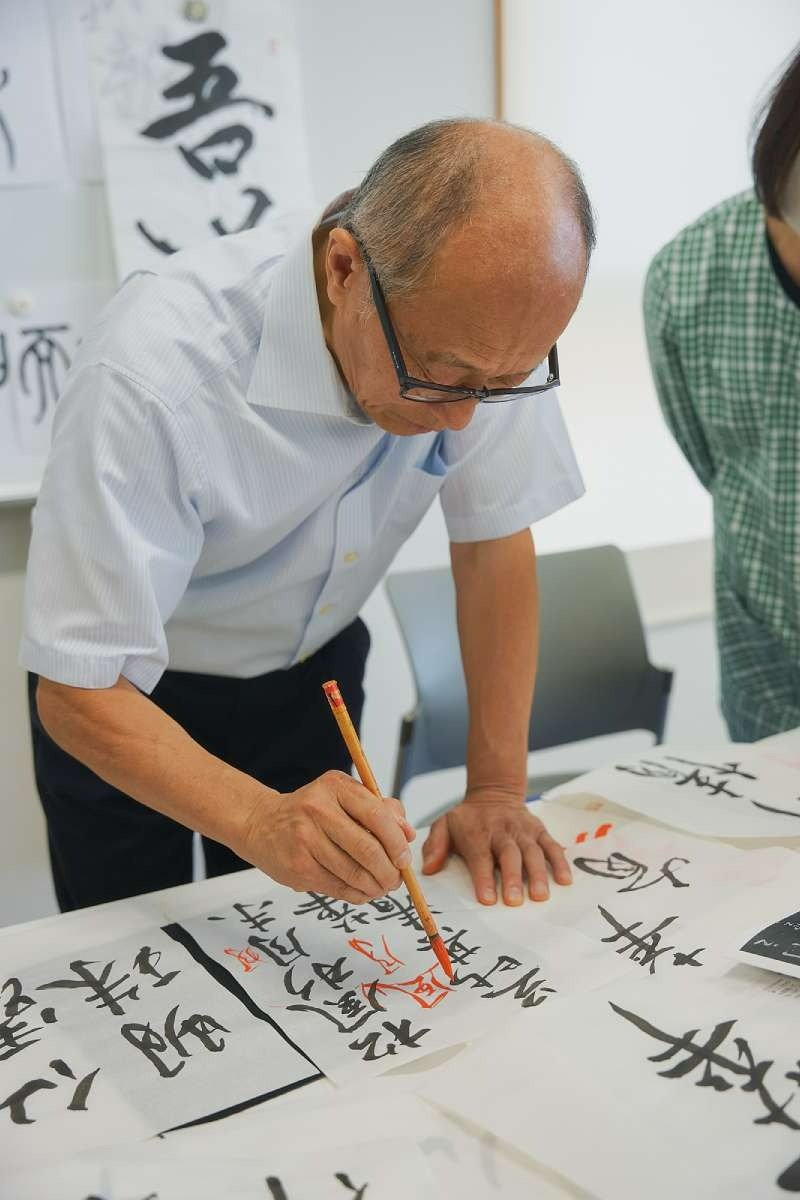

生徒さんの字を朱墨で添削する若松さん

生徒さんの字を朱墨で添削する若松さん

――若松さんにとって書道の魅力とは?

若松さん まず、単純に書くことの楽しさですね。それから、自分自身の気持ちを表現できる素晴らしい手段であること。

書道では王羲之(おうぎし)の書や、李白(りはく)の詩、紀貫之(きのつらゆき)の歌、松尾芭蕉(まつおばしょう)の句など、多彩な言葉をお手本にします。どれもいい言葉ですが、やっぱり自分の気持ちの琴線に触れた言葉や湧き出てきた言葉を筆で表現できるようになることが魅力だと思っています。

もうひとつは、真っ白い紙に最初に筆を落とす瞬間です。緊張の中、自分の心が整理されて、気持ちが高まり、いざ臨みます。墨は液体だから予想もつかないことも起こるわけですね。そういうまったくの「無」であり未知のところに飛び込む瞬間が、とても尊い瞬間だと感じます。大げさかもしれませんが、聖なる気持ちといいますか、自分がノーブルになる感覚です。

さらに、惹(ひ)かれるのは書く行為だけではないと若松さんは言います。

若松さん 筆と紙と墨は古代の大発明、文化の大改革といわれています。かつては文字を石や木に刻んでいた。時を経て、紙と筆が登場した。これは、ある学者の先生に言わせると、人類の表現の革命的な段階であるそうです。筆や紙、墨や硯といった道具、書道に派生する歴史、それを生み出した先人たちの偉業などにまで興味を抱かずにはいられません。私にとっての書道の魅力はずっと尽きませんね。

楷書、行書、草書など、多様な書体を書く楽しさ

難しい文字にも挑戦し、日に日に上達

新宿区シルバー人材センターの書道教室で現在、2クラス計37名に教えている若松さん。

生徒さんは50~80代が中心とのことです。

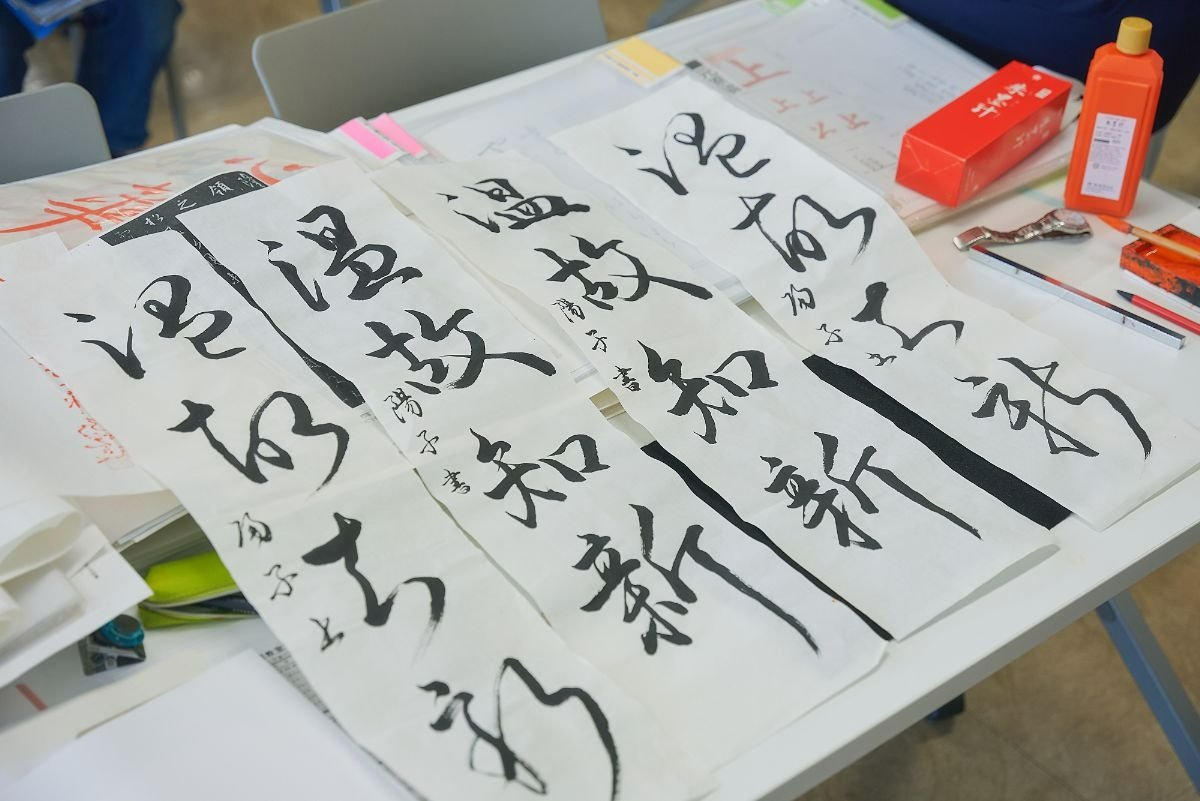

生徒さんの質問に答えながら講義は進みます

生徒さんの質問に答えながら講義は進みます

半紙を無駄なく使って練習します

半紙を無駄なく使って練習します

若松さん 書道では多様な書体を書きます。私の教室では、典型的な楷書、行書、仮名、草書を段階的に教えています。

第一目標は自分のお名前を楷書や行書で書けるように。進度に応じて、変体仮名(現代には使われていない古典の仮名)、もっと進めば甲骨文字にもチャレンジしますよ。書体の違いを、実際に書いて味わってもらいたいと考えています。

みなさん初めは「こんな字書けません」「難しい」と言いながらも楽しさを覚えて取り組んでくださるので、日に日に上達されていきますね。

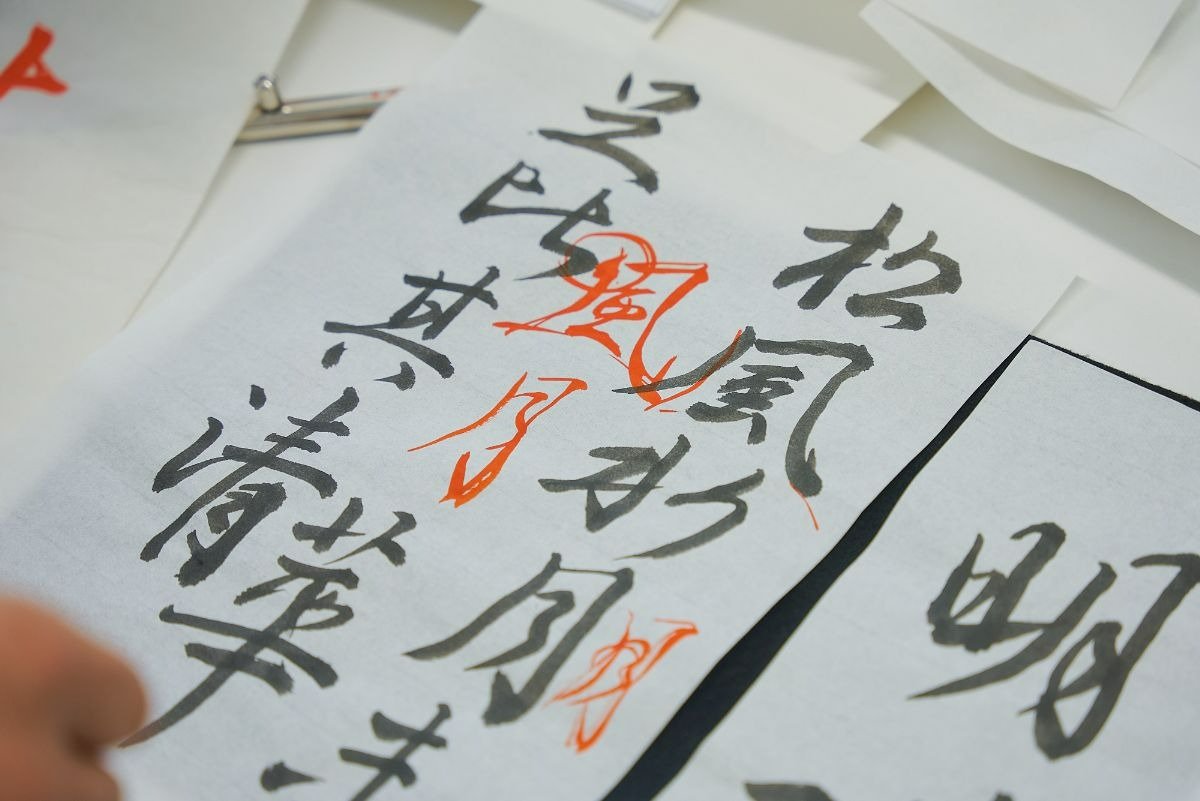

生徒さんが草書や行書などで書いた「温故知新」

生徒さんが草書や行書などで書いた「温故知新」

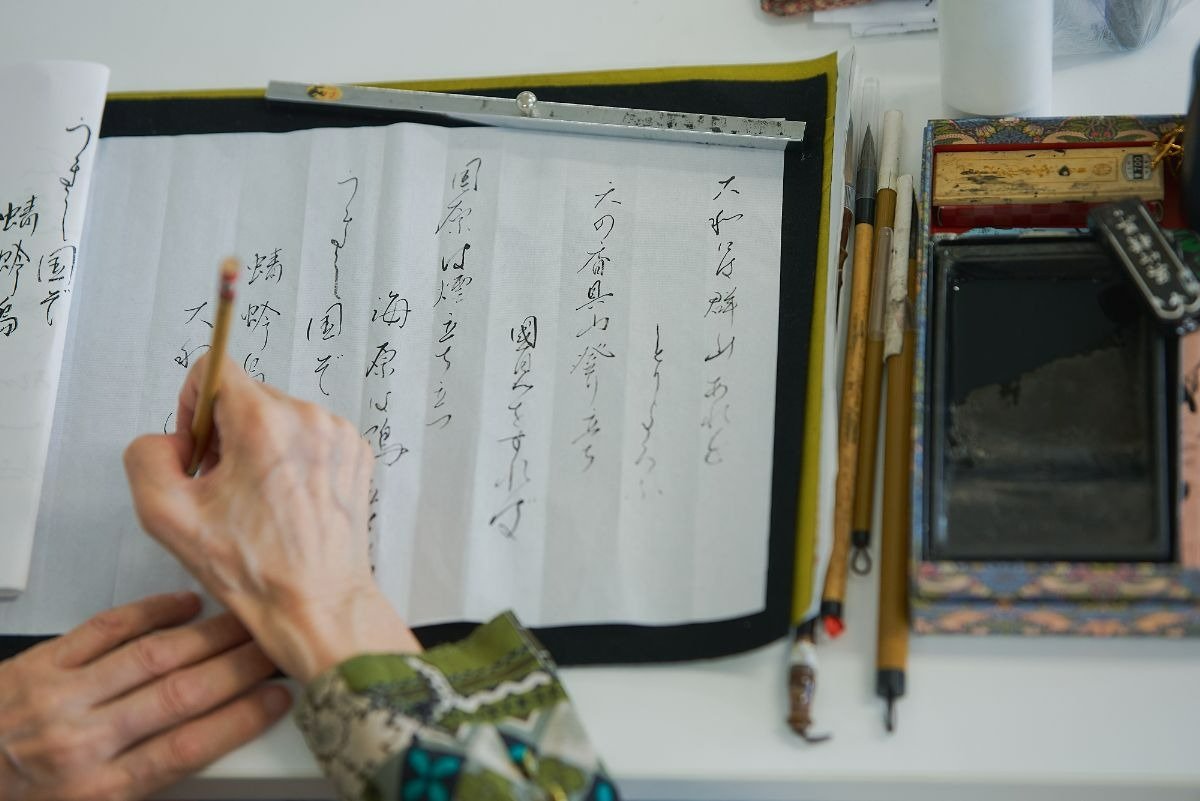

細い面相筆で万葉集の長歌を書く生徒さん

細い面相筆で万葉集の長歌を書く生徒さん

自分の字が変わる!

生徒さんにも話を聞きました。

さまざまな太さの筆を使い分けます

さまざまな太さの筆を使い分けます

「学生時代にやっていた書道を再開したくて、大人になってから習いましたが一度挫折したんです。こちらの教室は月2回のペースで私にはちょうどよく、自治体の運営なので受講料も安いので続けやすく、1年半以上通っています。

自然とお友達もできますし、墨汁と筆を使っている時は気持ちが落ち着きますね。

それに、日常生活で自分の名前を書く場面はたびたびありますけど、自分の字が変わりましたね。あら?って気づいた時はうれしかったです。ペンで書く字も変わりますよ。

先生のお話も楽しいので、得意ではなかった歴史も含めて自分の興味の幅が広がったこともうれしい点です」(60代 女性)

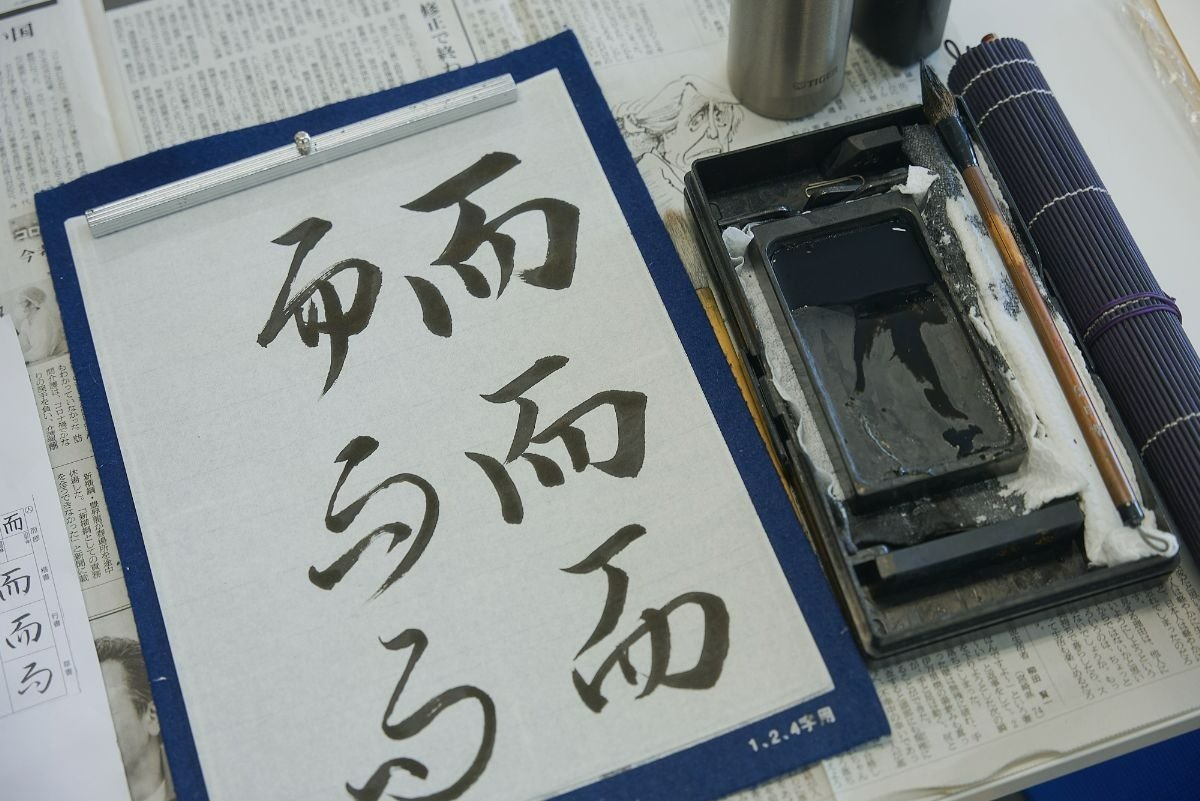

漢文でよく見る「而」の楷書、行書、草書など

漢文でよく見る「而」の楷書、行書、草書など

「書道歴は7年です。最近はパソコンで打つ字が増えていますが、生身の人間が書く字が自然じゃないかなあと思っていて、機会があればやってみたかったんです。

白い紙の上に黒い墨で字を作り出すことに興味がありました。一度書いたら直せないのがおもしろさですね。

私にとって書道は非日常の時間。墨をすり、書に親しむ時間というのが普段の暮らしにないので新鮮です」(60代 男性)

書道は別名、「密室の芸術」

教え子は3歳から100歳まで

若松さんは60歳を過ぎてから講師となり、指導歴約10年の間に、下は3歳のおこさまから、中学校の書道イベントや高校の書道部のサポート、上は100歳の方にまで教えたそうです。

若松さん これまでの仕事では得られない幅広い出会いがありますね。以前、2本杖をついて通われるご高齢の生徒さんがおられたんです。教室にいらっしゃるといつも、「ああ、ここに来ると気持ちがいい」と言ってくれた。がんばって通い続けるうちに、姿勢もだんだんよくなって、2本だった杖が1本になった時はうれしかったですね。そういう素敵な場面に何度も遭遇するのでやりがいを感じます。

趣味は新たなステージのエネルギー源

「字を知れば知るほど書く楽しさが広がります」と若松さん

「字を知れば知るほど書く楽しさが広がります」と若松さん

――定年退職後に書道を趣味にするメリットも感じますか?

若松さん 私は定年って意識しておらず、生涯現役でいこう!という考え方でいるんです。 ただ、定年の頃の年齢は心身ともにチェンジする、新たなステージに入る時期ですよね。そんな時に趣味があると、新たなステージのエネルギーになるのではないでしょうか。

私の場合、それが書道でした。

古典の文字を書くうちに和歌への関心が湧き、和歌の成り立ちを調べ、学んで知ると誰かに話したくなって、市民大学で連続講座を開くことになりました。また、もっと表現したくなり、展覧会を3回行ないました。気力も体力も使いますが、大きな紙に太い筆で書くアートのような作品もたくさん発表することができました。 やればやるほど楽しみが増える。書道は私にいろいろな産物をもたらせてくれます。

また、書道を続ける方はご長寿が多いとも聞きます。なぜなら、単調なように見えても目も手も頭も使うからです。姿勢を正すことで腹筋などの筋肉も使いますし、気持ちを静めて精神統一にもなります。

書ければ読める。美術館めぐりももっと楽しく!

ほかにも、博物館や美術館めぐりが好きな方には、こんないいことも。

若松さん 博物館や美術館で展示されている書の文字が読めるようになるんですよね。書道でいろいろな書体に触れ、自分で字を書くことで頭に入りますから。1文字でも読めるとうれしいし、お連れのお友達にもちょっと自慢できちゃいます。

「根津美術館」(東京都港区)、「五島美術館」(東京都世田谷区)、「東京国立博物館」(東京都台東区)など、貴重な書を収蔵する施設はさまざまありますから、そこを訪れるのもいっそう楽しくなると思います。

――最後に一言お願いします。

若松さん 書道は別名、「密室の芸術」といわれているのです。みんなで合作もできますが、一人きりで閉じこもって取り組める。しかも、場所を選ばないので、人生の最後までできる。一生涯楽しめる趣味ではないでしょうか。

若松さんの考える、「書道を始めたい人への3ステップ」

ほかの習いごとと比べると、はるかに初期費用がかからない書道。筆、墨、硯、紙などの最低限の書道具があればすぐ始められます。最初は安価のものからでOK。スキルアップするにつれ自分へのプレゼントとしていい道具を選べば、モチベーションも上がるはず。

「下手だから……」と悩んでいる暇があれば、どんどん書き続けてのめり込みましょう。継続は裏切りません。

その際は姿勢を大切に。前かがみにならないように腹に重心を置き、腕と胸の間にふわっと空気を抱きかかえるイメージで、肩の力を抜きながら書くと、大らかないい線が書けると思います。2024年の大河ドラマ『光る君へ』の主人公になったつもりで書いてみても!

ただ、集中すると肩がこりますので、取り組む前や途中で、肩を回したり、体をほぐしてくださいね。

書というのは、文字をきれいに書くだけでなく、いい言葉も必要です。書けば書くほど、題材の言葉を探し求めるようになります。そんな時のために、新しいノートを用意して、出合った言葉や、自分の中に芽生えた言葉をメモすることをおすすめします。

そのノートは一朝一夕に作れるものではなく、何年もかけて言葉がストックされるでしょう。ここぞという時、その中からとっておきの言葉を選んで、書にしたらきっと素晴らしいと思います。

どんな既存の名言よりも、ご自身の言葉をご自身の手で書いた書ほど価値のあるものはありません。

文/下里康子 写真/田中仁志