2024.01.15ジパング俱楽部冷えを改善したい!効果的な温泉の泉質選びと入浴法|解決! 60代からのお悩みごと

温泉選びで知っておきたいあれこれ

年を重ねるにつれ、手先や足先が冷えてつらい……。とくに冬になると全身が冷え、温泉で温まりたいなと思う方も多いのではないでしょうか。

せっかく温泉へ行くなら、冷えにより効果的な温泉地を選んでみてはいかがでしょう?

今回はジパング倶楽部2023年2月号「効能温泉」特集でご登場いただいた温泉評論家の石川理夫(みちお)さんに、冷えに効果的な温泉の泉質選びと入浴法を教えていただきました。

- ※温泉地名をクリックすると、各温泉地の情報ページが開きます。

教えてくれた人

1.温泉は冷えの改善にぴったり!

冷えは対策が必要

「冷え」に普段悩まされている方は多いと思います。

一般に「冷え性」と呼ばれるように、冷えは病気ではありません。とはいえ、「冷え症」とも呼ばれて「万病のもと」とされ、東洋医学では治療対象と見なされています。まずは自分でできる冷え改善に取り組んでみませんか。

温泉入浴で血行を促そう

冷えの原因はさまざまですが、改善には体の内と外から温めること、血液の循環、血行を促すことが大切です。

人の体は、生命活動を維持するために常に体温を一定に保とうと働いています。お風呂に入るなど体の外から熱が与えられると、その熱を早くほかの場所に移して過剰な熱を分散させるために、血液の循環が促されます。

このため温かいお風呂に入ると、血行が促され、冷えを和らげ、筋肉の疲労緩和につながる新陳代謝もよくしてくれます。

こうした血液循環、血行促進には、温泉入浴がより効果的です。

というのは、温泉には普通の水(常水)と違ってさまざまな化学的成分、有効ミネラル成分が多く含まれており、その直接的な働きにより温熱効果を発揮するからです。温泉に入ると、家庭のお風呂以上に血流増加、血管拡張が促されて血行促進効果をもたらし、すぐに体が温まります。

さらに、浴後もなかなか冷めにくいという保温効果も期待されます。冷えの改善には見逃せない効果です。

2. 冷えに効く泉質は?

このように温熱効果に優れた温泉入浴は、冷え改善に役立ちます。なかでも次の3つの泉質の温泉では、主な含有成分の働きから、とくに冷えに効くと期待されます。その3つの泉質を代表的な温泉地とともに紹介しましょう。

【1】塩化物泉

塩化物泉は旧泉質名で「食塩泉」と呼ばれるとおり、食塩(塩化ナトリウム)が主な溶存成分です。湯の色はほぼ無色透明で、口に含むと塩味を感じるので分かります。

この泉質の温泉に入浴すると、食塩成分が肌の表面に付いて体温の放散を防ぐため、保温効果が長続きします。そのため塩化物泉は「熱の湯」と称され、入浴後もずっとぽかぽかして、冬の季節にはとくにふさわしい泉質です。塩化物泉の浴用の適応症にも「冷え性」が挙げられています。

温泉資源に恵まれた日本でも、塩化物泉は単純温泉と並んでもっとも多い泉質です。

【主な温泉地】

【2】硫黄泉

総硫黄(硫化水素イオン、チオ硫酸イオン、遊離硫化水素)成分を規定値(2ミリグラム/1キロ中)以上含む硫黄泉は、いかにも温泉らしい湯の香が漂い、湯の華が見られるといった特色で人気があります。硫黄泉は火山性温泉に恵まれた日本の泉質の特色といえるでしょう。

なかでも遊離硫化水素が主となる硫黄泉(硫化水素型)は、末梢(まっしょう)血管の拡張作用がありますので、冷えの改善にふさわしい泉質です。

【主な温泉地】

【3】二酸化炭素泉

遊離二酸化炭素(炭酸ガス)を規定値(1000ミリグラム/1キロ中)以上含む二酸化炭素泉の旧泉質名は「単純炭酸泉」。二酸化炭素泉は、末梢血管の拡張と血流の増加作用が強く、冷え改善に適しています。心臓に負担をかけずに末端まで血液循環を促進する働きから、「心臓の湯」とも称(たた)えられています。

【主な温泉地】

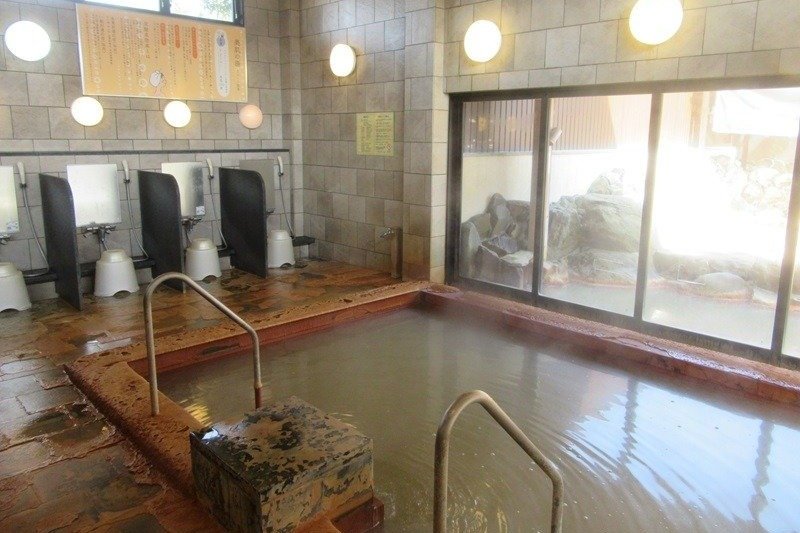

船小屋温泉「恋ぼたる温泉館」(福岡県)

船小屋温泉「恋ぼたる温泉館」(福岡県)

- ♨ 肘折温泉郷の黄金温泉(山形県)

- ♨ 湯屋温泉(岐阜県)

- ♨ 有馬温泉の銀泉(兵庫県)

- ♨ 船小屋温泉(福岡県)

- ♨ 長湯温泉(大分県) など

3.温泉で試したい、冷えに効果的な入浴法

以上紹介した3つの泉質をはじめとして温泉入浴は冷えに効果的ですが、浴槽に浸(つ)かる一般的な入浴法以外にも効果的な方法を次に紹介しましょう。

【1】長時間微温浴(ぬる湯で長湯)

奴留湯温泉共同浴場(熊本県)写真提供/熊本県観光連盟

奴留湯温泉共同浴場(熊本県)写真提供/熊本県観光連盟

日本では湯温が42度以上ある高温泉が一般的ですが、高温泉入浴は血圧や心臓への負担がかかります。これを避けるために、泉温が39度以下のぬるめの源泉に浸かる微温浴なら、長く入れてやがて体の芯から温まり、冷えに効果的です。

代表的な温泉地として、微温湯(ぬるゆ)温泉(福島県)、川古温泉(群馬県)、奴留湯(ぬるゆ)温泉(熊本県)などが挙げられます。

【2】蒸気浴と砂湯

湯に浸からなくても冷えに効果的な入浴法として、同じく温熱効果をもたらす温泉蒸気浴(蒸し風呂)と天然砂湯(砂蒸し)があります。蒸気浴は直接湯に浸からないので、血圧の変動や心臓などへの負担が少なくなります。また、箱蒸し(温泉蒸気を引き込んだ木箱に座って入浴する蒸気浴)や砂湯は頭を出しているので、のぼせを防げます。

温泉蒸気浴は秋田八幡平温泉郷の後生掛温泉と玉川温泉の箱蒸し、杖立(つえたて)温泉(熊本県)、白鳥温泉上湯(宮崎県)などが、天然砂湯は別府温泉郷(大分県)と指宿温泉(鹿児島県)が有名です。

後生掛温泉の箱蒸し(秋田県)

後生掛温泉の箱蒸し(秋田県)

指宿温泉の砂湯(鹿児島県) 写真/鹿児島県観光連盟

指宿温泉の砂湯(鹿児島県) 写真/鹿児島県観光連盟

【3】足湯

いま各温泉地に増えた足湯を利用するのも、冷え改善に効果的です。ふくらはぎまでの足湯浴を15~20分行なうと、血流循環で全身に温熱効果が行きわたります。足湯の温度は入浴より1~2度高めがよく温まります。足湯は体への負担は少ないとはいえ、長時間は避けましょう。

4.「新・湯治」でもっと温泉効果を

温泉を主管する環境省は関係機関や温泉地と協力して、温泉地の活性化と温泉効果を総合的に高めるための「新・湯治」プランの策定に取り組んでいます。

温泉地は本来、温泉効果、温泉療養に期待する「湯治」の場でした。そうした温泉地の役割を見つめ直して、「新・湯治」では温泉入浴に限らず、温泉地の恵まれた自然環境や歴史文化、食などを生かした多様なプログラムを訪れる人に楽しんでもらい、ストレス社会、高齢化社会でのリフレッシュや健康長寿に役立ててもらおうとしています。

これまで「湯治」というと長期滞在するイメージがありましたが、日帰りや1泊でも体調の改善効果を感じる人が多いことが環境省の調査で分かっています。「新・湯治」では多様なプログラムを活用してもらうことで、短期、もしくは一泊にとどまらない温泉地滞在を推奨しています。

「新・湯治」プランが冷え改善をはじめ、温泉地と温泉効果の意義を再評価する機会となることを期待したいものです。

文/石川理夫

編集部からひと言

いかがでしたか。

「冷え」に悩んでいる方は、泉質や入浴法から温泉選びをしてみてはいかがでしょうか。

温泉旅行に行って心身ともに快調になれば、言うことなしですね。

外は冷えるからといって家でじっとしているよりも、思い切って外に出て、温泉の力でぽかぽかになるほうが気持ちもよさそうです。

環境省が推し進めている「新・湯治」も古くて新しい考え方ですね。

湯治といえば長期滞在のイメージですが、短期間でも効果があるならどんどん取り入れたいものです。

温泉地周辺の自然や文化、食も存分に味わって、心身ともに健康になる旅行へ出かけましょう。