2024.06.17ジパング俱楽部何度も目覚めてしまう?眠れない?「睡眠」の質を改善しよう!|解決! 60代からのお悩みごと

自分の「睡眠」に満足できていますか?

「この頃、寝つきが悪くなった」「夜中に何度も起きてしまう」「よく眠れていない気がする」……。年齢を重ねるとともに、睡眠に関するお悩みは増えていきます。 「歳を取ったから仕方ない」と、解決方法が分からないまま不安を抱えていませんか? これまで1万人以上の眠りの悩みを解決してきた三橋美穂さんに、睡眠の不安解消法についてうかがいました。

教えてくれた人

目次

- 1.睡眠の常識をアップデートしよう!

- 2. 年齢によって変わる、“理想の睡眠” とは?

- 3. 実践したい! 質のよい睡眠がとれる習慣とは?

- 4.「旅行中もゆっくり眠りたい」を叶えるために

- 5.お悩み相談! 睡眠のQ&A

- Q1. 夜中に何度も目が覚めてしまうのですが……

- Q2. 悪夢を見ないようにしたいです

- Q3. 梅雨や暑い季節に気をつけたいことは?

- 6.ジパング世代へメッセージ

1.睡眠の常識をアップデートしよう!

睡眠の「ゴールデンタイム」という言葉はご存じですか?

「成長ホルモンが分泌される夜10時~夜中の2時にしっかり寝ると健康や美容によい」という、以前流行った説ですが、現在は何時に寝ても深い睡眠をとれればよい、とされています。それどころか、眠くないのに「10時に寝なくちゃ!」と思うことで浅い眠りが続き、かえって睡眠の質が下がってしまうこともあるんです。

睡眠のバロメーターは「日中の体調」

睡眠のバロメーターは「日中の体調」

また、不眠の3大症状は、

①「寝つきが悪い(入眠困難)」

②「夜中に目が覚める(中途覚醒)」

③「早朝に目が覚める(早朝覚醒)」

といわれています。 「私も夜なかなか眠れないから改善しないと……」という方も多いと思いますが、じつはこれらの症状があっても日常生活に支障がなければ大丈夫。不眠症ではないんです。

年齢を重ねると眠りが浅くなったり長く眠れなくなったりするのは自然なことなので、日中の体調がまずまずなら大丈夫!と思ってください。

今まで睡眠の常識と信じていたこと、こうしなければと思い込んでいたことなどを見直して、正しい睡眠の知識をアップデートしていきましょう。

2. 年齢によって変わる、“理想の睡眠” とは?

十分休息をとろうとして長い時間、寝床に入っていませんか?

じつは年齢を重ねるほど、睡眠時間は短くていいんです。

シニアになると個人差も大きいのですが、一般的には若い頃は8、9時間寝ていた人も、6、7時間になってくる。更年期以降の体の変化やリタイア後の生活習慣の変化により活動量も減っていくので、睡眠時間が短くなるのはごく自然なことです。長時間眠れなくてもあまり気にせずに、「眠くなってから寝床に入る」、「床上(しょうじょう)時間(※)を短くする」ことを意識してください。 浅くダラダラ眠るよりも、短く深く眠る方が睡眠の質が上がります。

つまり、シニアの方ほど一日に活動できる時間が多いんです!

- ※「床上時間」とは、寝床にいる時間のこと。睡眠時間に加え、寝床に入って寝つくまでの時間や睡眠中の自覚のない覚醒の時間も含めた時間を指します。

3.実践したい! 質のよい睡眠がとれる習慣とは?

「もっと質のよい睡眠をとりたい」「日中なんだか元気が出ない……」という方は、生活習慣を見直してみましょう。

若い時には多少の無理や睡眠に悪い習慣があっても体力で乗り切れますが、シニアになったら睡眠の質を下げている習慣を変えていくのがおすすめです。

私が考える「睡眠によくない習慣」のチェック項目は18ほどありますが、そのなかでとくにシニアの方に意識してほしいものを挙げてみます。

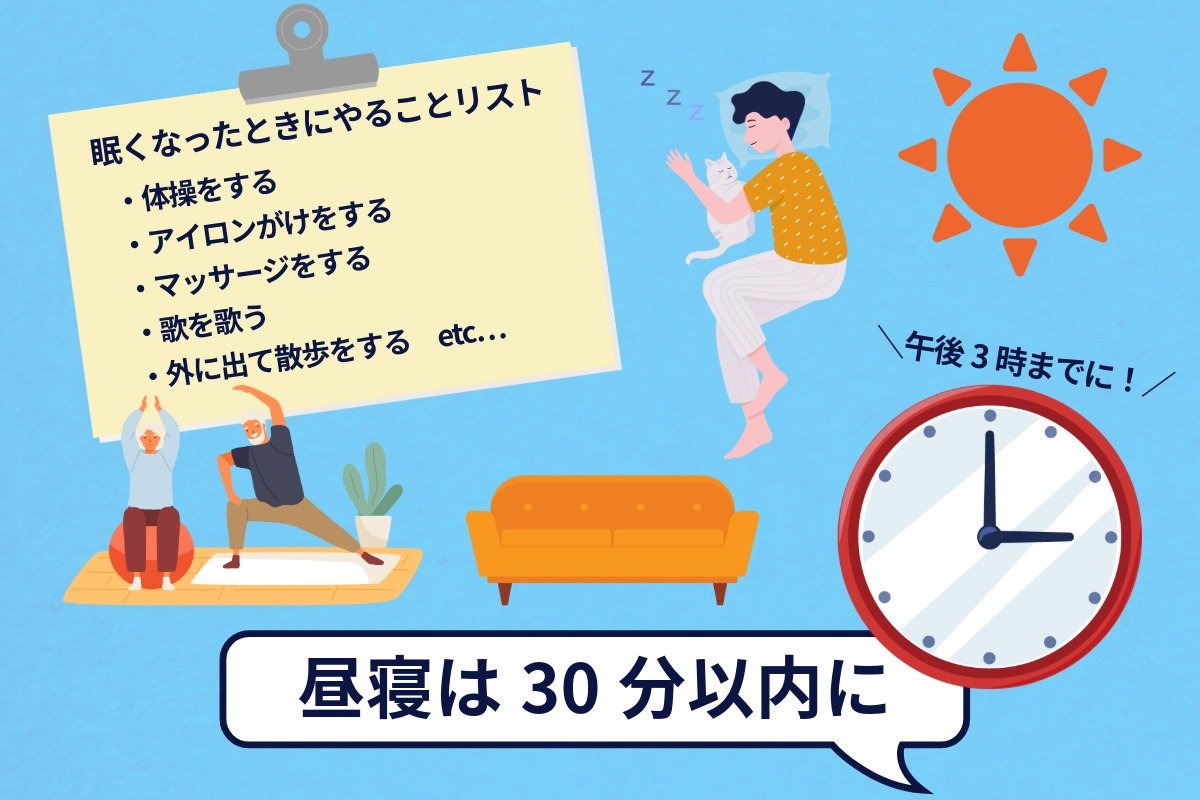

① 昼寝を30分以上してしまう、夕方以降にうたた寝をする

お昼ごはんを食べた後に眠くなる、夕方にテレビを見ながらうたた寝……身に覚えはありませんか? おやつを食べずにおなかがすいた状態だと夕飯がしっかり食べられるのと同じように、睡眠も起き続けている時間が長いほど深くぐっすり眠れるんです。

もし昼寝をするならば、午後3時までに30分以内で。寝床に入るのではなくソファに寄りかかったり机にうつ伏せでとりましょう。昼寝をすると疲れが解消され活発に動けるようになるので、起きたら散歩などをして体温を高めておくと夜の眠りのためにもよいですね。

夕方以降にうたた寝しそうになったら、まずは立ち上がってみてください。体操しながらテレビを見たり、アイロンがけ、マッサージ、歌を歌うなどもおすすめ。自分なりに「眠くなったときにやることリスト」をつくっておいて、実行しましょう。

自分なりの「眠くなったときにやることリスト」をつくろう

自分なりの「眠くなったときにやることリスト」をつくろう

② 太陽光にあたる時間が短い、運動や散歩をほとんどしない

太陽光を浴びると、幸せホルモンともいわれるセロトニンという物質が分泌されます。これが夜暗くなると睡眠ホルモンのメラトニンに変わるので、日中の太陽光は夜の熟睡のもととなるんです。

日光浴はビタミンDの生成も促すので、骨粗しょう症予防や認知症の低減にもつながるとされています。試しに私の部屋で照度計を持って光の強さを測ってみると、室内の手元は500ルクス程度、窓際に行くだけで3000ルクス、ベランダに出ると日陰でも5000ルクス、外に出れば曇りでも1万ルクス以上になります。

メラトニンを増やすためには、午後2時くらいまでに30分以上太陽の光を浴びてください。熱中症が心配になるこれからの季節、日傘や帽子を使ってもOK。外に出なくても、ベランダでのガーデニングや読書でもいいですね。

太陽の光は夜の熟睡のもと

太陽の光は夜の熟睡のもと

4. 「旅行中もゆっくり眠りたい」を叶えるために

旅行中、宿でよく眠れなかった……という経験はありませんか?

旅を元気に楽しむためにも、宿ではぐっすり眠りたいところ。でも、いつもと違う環境で眠ると脳が警戒モードになってしまうため、寝つきが悪くなるのは当たり前のことなんです。

出先で安眠するためには、ご自身が安心できるものを持って行くのがおすすめです。たとえば、着慣れているパジャマや家で使っているアロマなど。パジャマは、荷物がかさばるようなら下だけでもいいですね。浴衣で足元がはだけると冷えにもつながりますから、私はいつも自分のパジャマを持参します。

アイマスクで光をシャットアウト

アイマスクで光をシャットアウト

交通機関での移動中、アイマスクを使っている方もいるかもしれませんが、宿でも活躍します。部屋の一部で夜中明かりがついていたりカーテンが薄くて光が入ってきてしまう場合、目に入る光をシャットアウトできます。私が監修を担当した「目のおふとん」は、ふかふかしてフィット感も高いアイマスク。ホームセンターの「カインズ」で扱っています。

また、眠る前にリラックスする方法も試してみてください。これは、家で寝つきが悪い時にもおすすめです。

① 筋弛緩法

疲れや加齢から首や肩が凝って眠りにくい時は、自律神経の「副交感神経」を高めて体をリラックスさせましょう。

椅子に座って行なう方法もありますが、ここでは寝ながら簡単にできる3ステップをご紹介します。

【ステップ1】手をゆるめる

- 両手を浮かせてグーに握って力を入れる(5秒)→フワっと力を抜く(20秒)

- 両手をパーに開いて力を入れる(5秒)→フワっと力を抜く(20秒)

【ステップ2】脚をゆるめる

- つま先を体のほうに向けて両脚に力を入れる(5秒)→フワっと力を抜く(20秒)

【ステップ3】全身をゆるめる

- 両手、両脚、首、顔、胸、全身に力を入れる(5秒)→フワっと力を抜く(20秒)

以上の3ステップを眠くなるまで繰り返してください。

椅子で行なう筋弛緩法を動画でも紹介しています。

② カウントダウン法

もうひとつ、なかなか眠れない時に試してほしいのは「カウントダウン法」。これはとても簡単で、途中で目が覚めてしまった時にも効果があります。

3秒にひとつくらいのテンポでゆっくり数えます

3秒にひとつくらいのテンポでゆっくり数えます

頭の中で100から順にひとつずつ減らしながら数えていく。

ポイントは、3秒にひとつくらいのテンポでゆっくり数えること。 ただこれだけです。

眠れない時は頭の中でいろいろ考えごとをしていることが多いのですが、少し集中力がいる逆カウントで頭をいっぱいにすると、雑念が浮かびにくくなります。

5. お悩み相談! 睡眠のQ&A

Q1. 夜中に何度も目が覚めてしまうのですが……

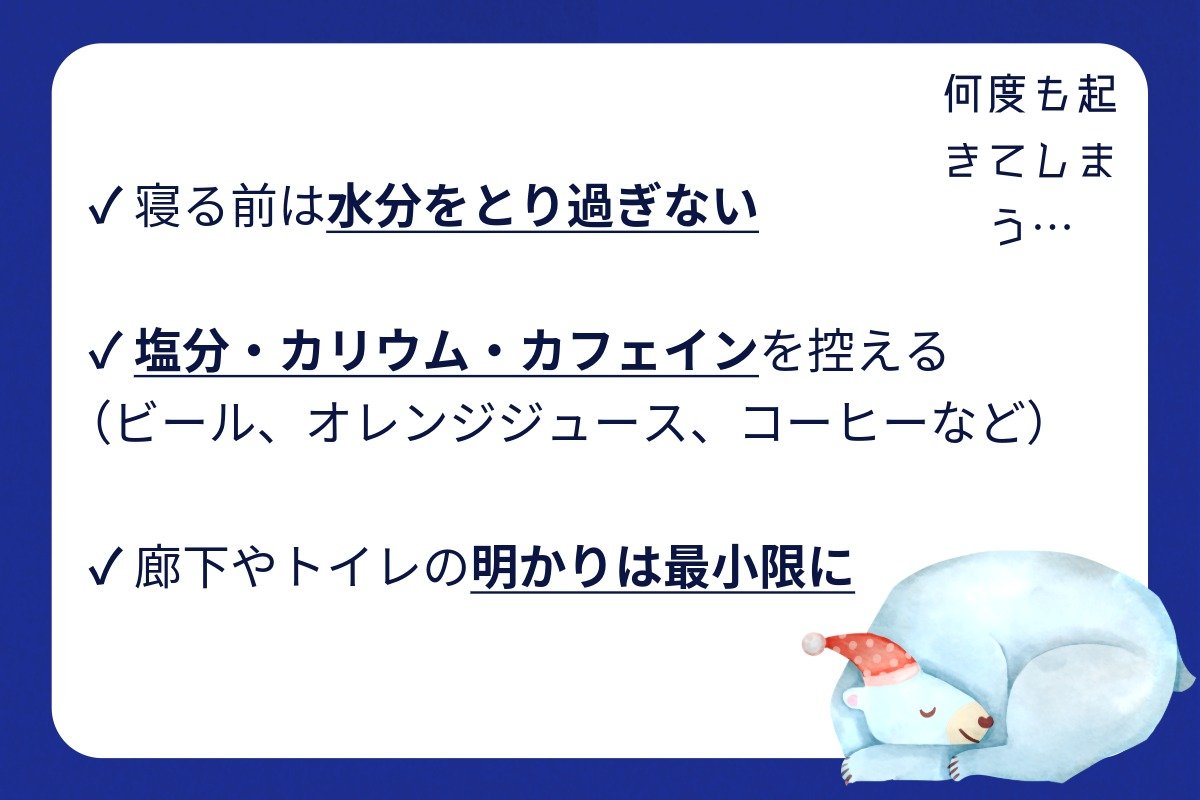

夜中に起きて、トイレに行きたくなるシニアの方は多いかもしれません。

水分のとり過ぎは夜中に目が覚める原因となるので、夏以外は寝る前は口をぬらす程度にして、寝る直前にトイレに行きましょう。

塩分やカリウムは利尿作用が高いので、夜は控えたいもの。カリウムを多く含む飲み物で注意したいのは、ビール、赤ワイン、トマトジュース、オレンジジュースなどです。カフェインも覚醒作用が長く続くので、午後3時以降は控えましょう。

また、年齢を重ねると膀胱(ぼうこう)がかたくなって尿を溜めにくくなるので、寝室を暖かくしたり腹巻きをするのもおすすめです。

トイレに起きた時はすぐにまた眠れるように、廊下やトイレの明かりは最小限にしてください。明るい光が脳を刺激すると、朝だと勘違いしてしまうからです。

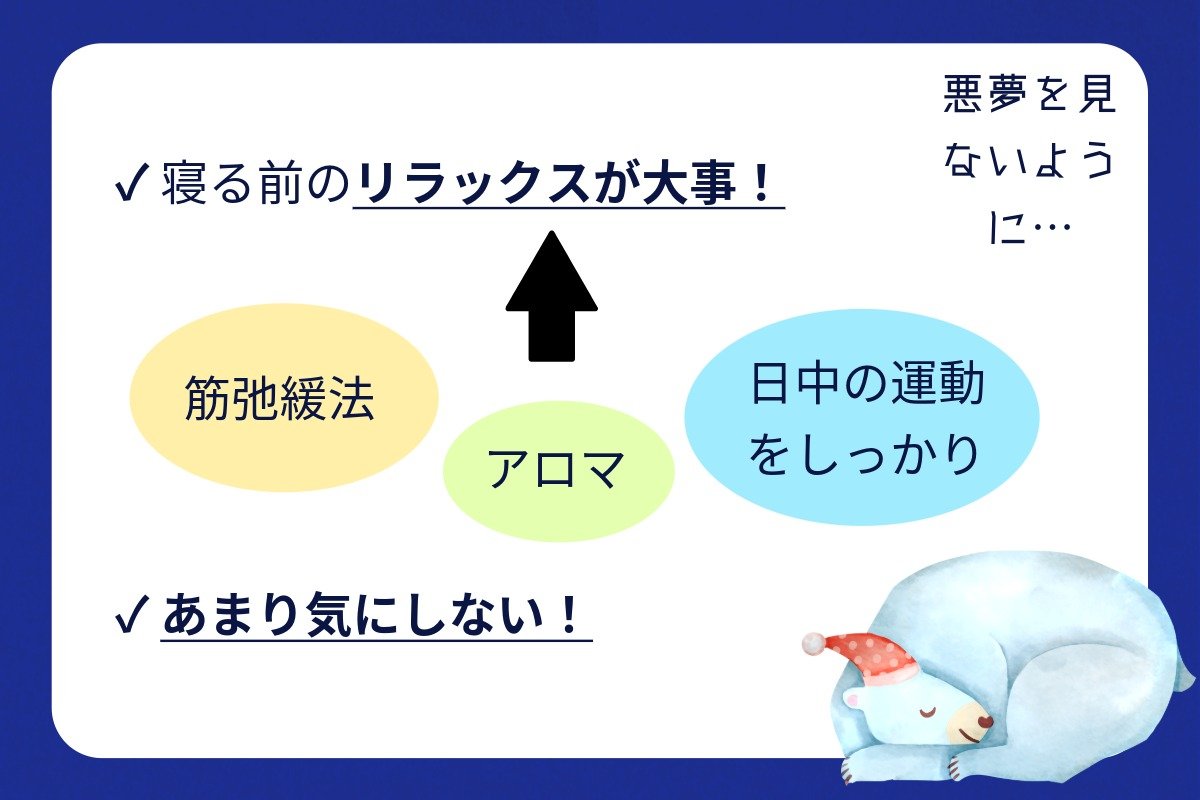

Q2. 悪夢を見ないようにしたいです

浅い眠りのレム睡眠の時は、危険や不安といった情動にかかわる脳の扁桃体(へんとうたい)が活性化するので、どうしても悪夢を見がちです。

寝る前にリラックスできるように、筋弛緩法やアロマを試してみてください。また、睡眠が浅くなるとレム睡眠の時間が長くなるので、日中の運動など睡眠を深くする方法を試してみてください。

ただ夢は、脳の整理整頓やリフレッシュなどに必要なものと考えられ、日中のネガティブな感情を浄化することもあります。悪夢を見ても、起きてしばらく経つと忘れてしまうことが多いので、あまり気にせずに過ごすのが一番です。

Q3. 梅雨や暑い季節に気をつけたいことは?

よくいわれることですが、暑くなってきたらぜひクーラーを活用してください。

歳を重ねると温度感覚が鈍って、暑いなと思った時には脱水状態になっていることもあります。クーラーの冷えが苦手という方は、パジャマを夏でも長袖、長ズボンにしてください。上掛けは暑いと剥がしてしまうこともありますが、パジャマをしっかり着ておくことで手足が冷えるのを防ぐことができます。足が冷えると、つってしまうこともあるので気をつけて。

冷え性の方は、肌着、腹巻き、レッグウォーマーもおすすめ。私も一年中、使っています。

6. ジパング世代へメッセージ

睡眠と活動の両方が大事

睡眠と活動の両方が大事

睡眠は日中の活動と深くかかわりがあり、日中アクティブに活動することは、質のよい睡眠につながります。また、よい睡眠をとることによって、意欲も湧いて元気に活動することができるようになります。

短くても、質のよい睡眠をとることが大切。睡眠と活動、両方を大事にしながら、実りある人生を過ごしていただければと思います。

まとめ

いかがでしたか。

私自身、夜中に目が覚めて2、3時間眠れない、考えごとをして寝つきが悪い……といった悩みがあったので、まず三橋さんの「日中元気なら大丈夫!」というひと言で安心しました。

お話を聞いた後、実際に試してみたのが「カウントダウン法」。就寝する時、夜中に起きてしまった時、「ひゃーく、きゅうじゅうきゅうー……」とゆっくり数えてみると、不思議なことに70くらいで寝てしまっていました。簡単ですぐ実行できるので、寝つきに悩んでいる方はぜひ試してみてください。

また、文中で出てきた三橋さんが提唱している「睡眠によくない習慣」の18のチェック項目は、『眠りのさじ加減 65歳からのやさしい睡眠法』にすべて掲載されています。シニア向けに特化した無理のない睡眠の工夫がたくさん紹介されているので、気になる方は読んでみてください。

文/綿谷朗子