2025.03.10ジパング俱楽部祝・50周年!駅弁ライターが実食!山陽新幹線全18駅の駅弁

2025年3月10日、全線開業から50周年を迎えた山陽新幹線。

1975(昭和50)年に新大阪と博多を結ぶ“ひかりライン”のキャッチフレーズとともに、「ひかり」「こだま」の2つの愛称でスタートした路線も、「のぞみ」はもちろん、九州新幹線との直通運転によって「みずほ」「さくら」も加わり、車両も行先もバラエティ豊かな新幹線に進化しました。

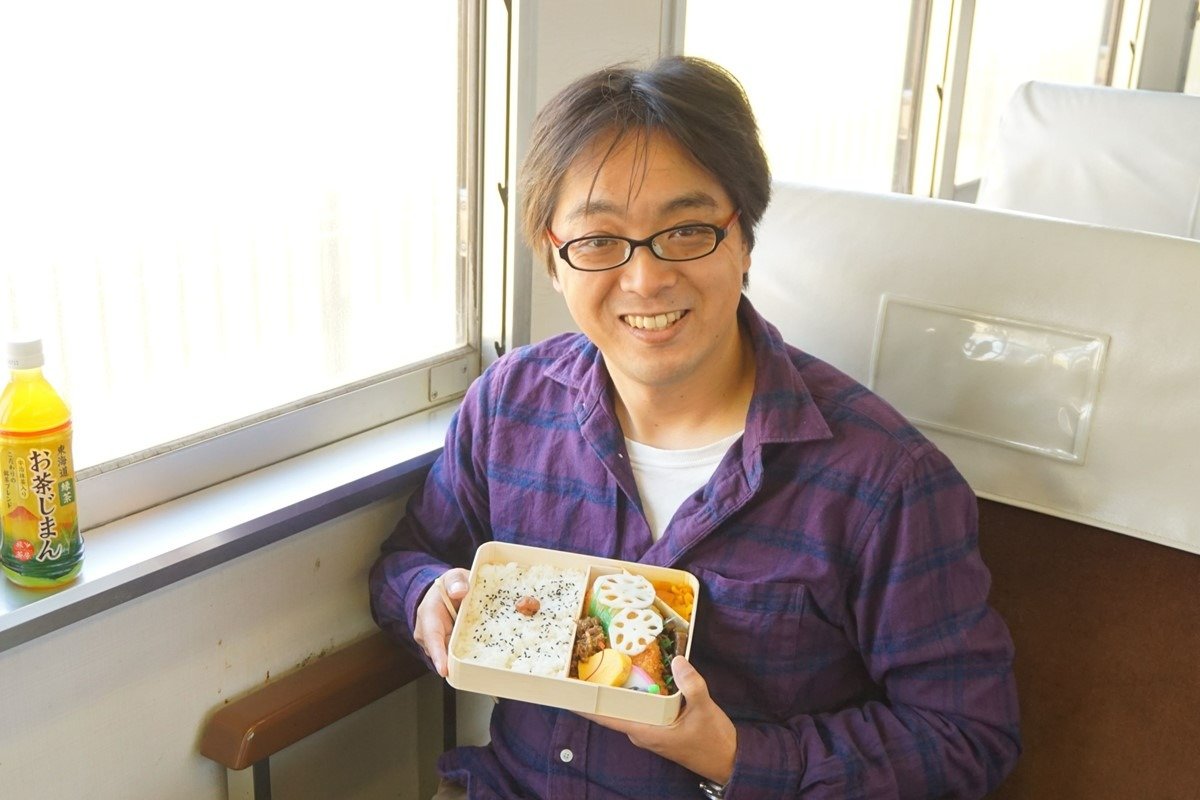

そんな山陽路のおともはやっぱり駅弁。駅弁を愛してやまないライター・望月崇史さんが、山陽新幹線すべての駅弁販売駅の駅弁の中から、これは食べてほしいと思う一押し弁当をピックアップしました。

これを読めば、山陽新幹線の食通になれるかも?

- ※新神戸駅~博多駅間の18駅のうち、販売を確認できた12駅の弁当を紹介します。

著者紹介

新神戸駅ならコレ!

「肉めし」

淡路屋/1380円

大阪にルーツを持ち、福知山線・生瀬駅の構内営業を経て、終戦前後に神戸に進出した淡路屋。新神戸駅の売店を観察していると、地元出身と思しき方は迷わず淡路屋の定番をサッと買って、新幹線に乗り込んでいく様子が見受けられます。さすが、神戸の皆さんに愛されている味ですね。

なかでも1965(昭和40)年、神戸ビーフにちなんで発売され、今年で発売60年を迎えるロングセラーが「肉めし」。バレンシアライスにローストビーフ風の国産黒毛和牛がのったハイカラな洋風駅弁は、港町・神戸の開放感とマッチして旅情を感じさせてくれます。チョイスすれば、山陽新幹線の旅もきっと幸先のいいものになりそう。ちなみに、「牛めし」ではなく、「肉めし」と名乗っているのは、関西ならではの食文化。関西では「肉=牛肉」という認識なのだそうです。だから南京町では、「肉まん」ではなくて、「豚まん」が売られているんですね。

西明石駅ならコレ!

「ひっぱりだこ飯」

淡路屋/1380円

西明石駅の駅弁売店は、新幹線・在来線の乗り換え改札の横にあり、喫茶店と併設されています。店員さんは駅弁を販売しながら、喫茶店でコーヒーを淹れたり、“二刀流”の活躍を見せています。それでも、大きな荷物を抱えたお客さんが、喫茶店に出入りする時はサッとドアを開けてくれたり、朝は一日頑張れそうな言葉で背中を押してくれたり、店員さんの優しい心遣いが嬉しいものです。

売店で一押しの駅弁は、1998年の明石海峡大橋開通を記念して発売され、国民の10人に1人が食べた計算になるという平成最大のヒット駅弁「ひっぱりだこ飯」。蛸壺型の陶器製容器には、たこ天が入った醤油味の炊き込みごはんの上に錦糸玉子、タケノコ煮、シイタケ煮、アナゴのしぐれ煮、菜の花醤油漬、そして、やわらかく煮込まれたタコの旨煮が2切れのっています。そのままいただいてもよし、後半はお茶漬けでサラサラっとかき込んでよし。ゴジラやハローキティなどのキャラクターや官公庁や自治体など、さまざまな相手とコラボしたバージョンも大人気です。壺型の容器は自宅に持ち帰り、ペン立てなどに活用している方も多い様子。ちなみに、「ひっぱりだこ飯」の容器を、兵庫県漁連の協力を得て実際のタコ漁に使ったところ、苦節5年でようやく本物のタコが壺に入ってくれたそうです。

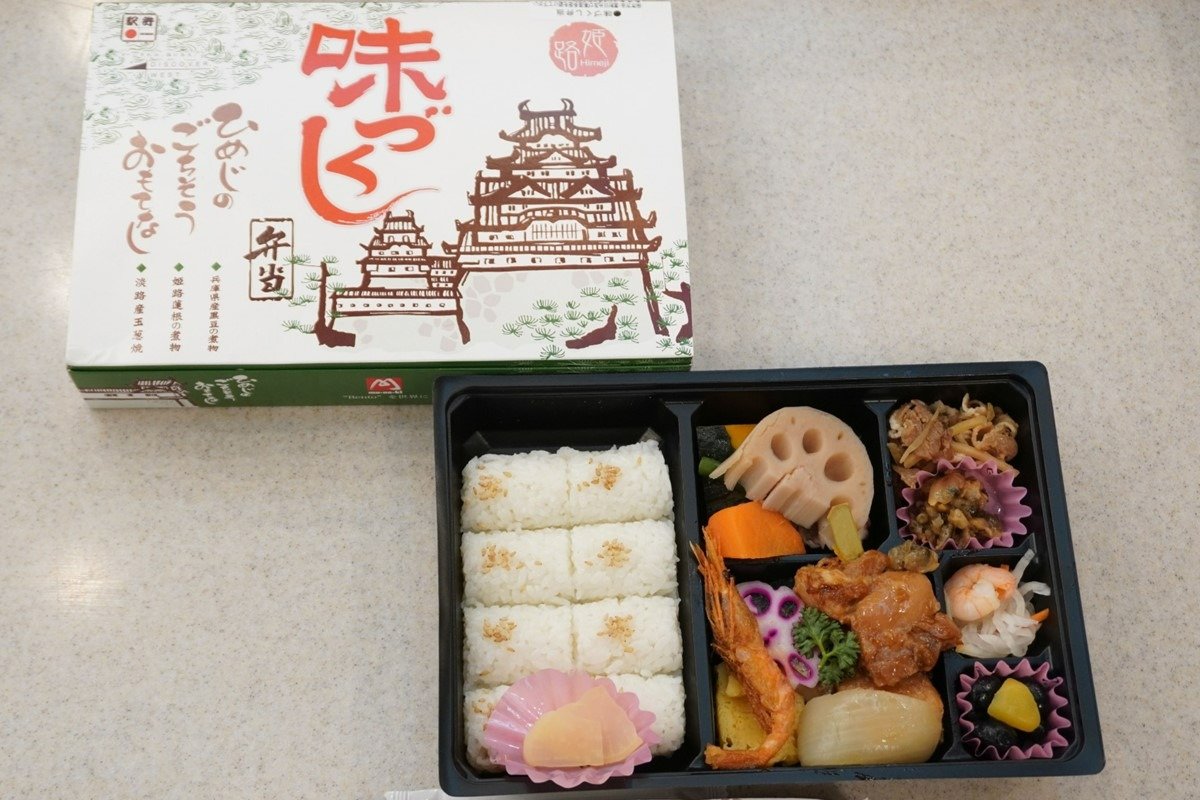

姫路駅ならコレ!

「味づくし弁当」

まねき食品/1380円

1888(明治21)年創業の姫路駅の構内営業者・まねき食品は、駅弁として日本初の「幕の内弁当」を販売した業者といわれています。この“元祖・幕の内”の系譜を今に伝えるのが、「味づくし弁当」です。

国宝・姫路城が描かれたパッケージを開けると、白ゴマがのった俵型ごはんに、焼き魚はサワラの西京焼き、淡路島のタマネギ焼き、国産黒豆煮も入って、ご当地らしさを感じさせながら、バラエティ豊かな構成となっています。とくに姫路蓮根が入った煮物は、関西の老舗駅弁業者ならではの上品な味わいで、一緒に盛りつけられたタコは、ひと手間かけることで秀逸なやわらかさに仕上げられています。明治以来140年近くにわたって鉄道で旅する人たちのおなかを満たしてきた伝統の味を、最高時速300キロの新幹線車内で味わってみてはいかがでしょうか。

岡山駅ならコレ!

「桃太郎の祭ずし」

三好野本店/1200円

岡山駅で山陰や四国方面を結ぶ特急列車が発着する時間帯は、新幹線と在来線を乗り換える、大きな人の流れが生まれます。

そのなかには、桃太郎が描かれた賑々しいパッケージの駅弁を手にしていく人も少なくありません。その駅弁は「桃太郎の祭ずし」。1963(昭和38)年に販売を開始した岡山駅弁のロングセラーです。翌年に控えた東京オリンピックを前に、移動人口が増えることを見込んで、瀬戸内の郷土料理「ばら寿司」をもとに長時間の移動を考慮。具材を混ぜないで、シンプルな酢飯とすることで、保存性を高めて開発されました。

「祭ずし」の名は、ばら寿司のことを事あるごとに「お祭鮨」と呼んで好んでいた地元出身の小説家・内田百閒に由来するといいます。桃形容器のふたを開けた瞬間から、瀬戸内ゆかりの魚介をはじめとしたいっぱいの具材が現れ、パーッと明るく華やかなお祭り気分。物語で桃太郎は旅のおともを従えたように、岡山の鉄道旅のおともには、「祭ずし」をお忘れなく。

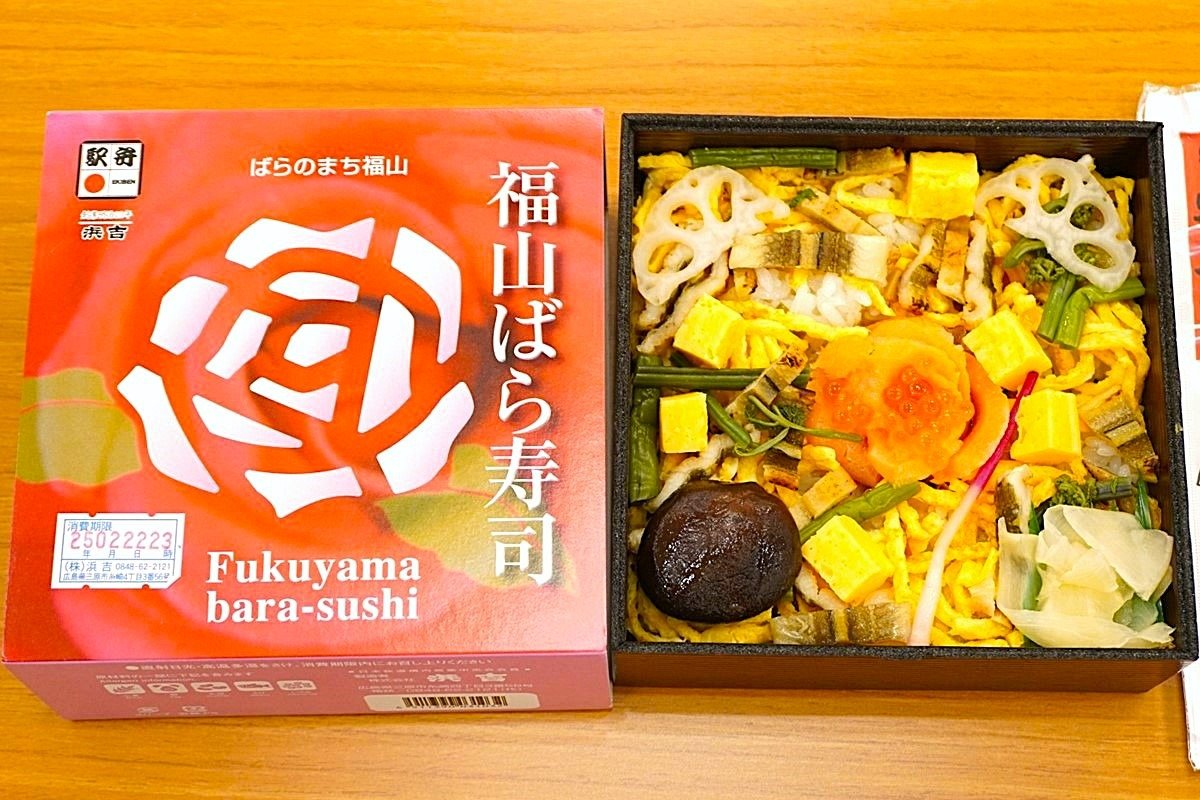

福山駅ならコレ!

「福山ばら寿司」

浜吉/1400円

福山駅の上り新幹線ホームからは、築城400年を迎えるに当たって大改修された福山城がよく見えます。このホームをはじめ、福山駅構内各所で販売されている駅弁が、三原市を拠点に駅弁を製造している「浜吉」の商品です。

2000年代初め、それまでの駅弁業者の撤退に伴って福山駅もカバーするようになった浜吉ですが、福山駅の利用者に向けたオリジナル駅弁も作っているのがうれしいもの。なかでも、「福山ばら寿司」は、瀬戸内名物のばら寿司と、福山市の名物・バラの花をかけたネーミングです。2024年夏のリニューアルからはスモークサーモンで模ったバラの花となり、瀬戸内らしく穴子や玉子など、様々な具材に彩られて、より華やかさが増しました。「のぞみ」や九州新幹線直通の「みずほ」の停車も増えて、駅のにぎわいも増している福山駅です。

新尾道駅ならコレ!

「鯛めし弁当」

コウノグループ/1080円

山陽新幹線には、1975(昭和50)年の全線開業後に設置された駅があります。新尾道、東広島、厚狭の3駅です。ここ新尾道駅は、1988(昭和63)年3月に開業しました。在来線の接続はなく、路線バスに揺られて15分ほどで山陽本線尾道駅に行くことができます。尾道駅前から目の前の向島へは、今も複数の渡船が運航されています。

そんな船に縁のある町ならではの「尾道船弁」というご当地ブランドの弁当が、新尾道駅の改札外にあるみやげもの店「ええもんや」で、土・日曜・祝日限定で販売されています。「尾道船弁」のひとつ、「鯛めし弁当」はシンプルに焼き上げられた真鯛が炊き込みごはんの上にのって、程よい量のおかずとともに新幹線旅のおともになってくれます。

この弁当は、駅弁マークが入った公式駅弁ではありませんが、時には「こだま」の旅を楽しみながら、ご当地の味を楽しんでみてはいかがでしょうか。

三原駅ならコレ!

「元祖珍辨たこめし」

浜吉/1150円

三原駅に降り立つと、駅前では潮の香りと一緒に、タコのモニュメントが出迎えてくれます。そう、三原市は「タコのまち」として有名です。この三原市を拠点に駅弁を製造・販売している「浜吉」が1953(昭和28)年から製造・販売しているロングセラー駅弁が、「元祖珍辨たこめし」です。

浜吉によると、開発当時の五代目社長が小さい頃、お父様とタコ釣り船に乗って一緒に海の上で食べた漁師料理の思い出を駅弁に仕上げたものだといいます。今ではタコにちなんだ八角形の容器にアレンジされて、三原駅になくてはならない名物となっています。

ちなみに三原駅の新しい名物となりそうなのが、駅弁の自動販売機です。三原駅に停車する新幹線は毎時1本の「こだま」が中心ということもあって、一時は駅弁も週末限定販売となっていました。しかし、2024年に自動販売機が導入され、全曜日での販売が復活。もちろん、駅弁の補充作業も定期的に行なっており、新鮮なおいしい駅弁に出合えるチャンスが増えました。

広島駅ならコレ!

「広島牡蠣づくし」

広島駅弁当/1380円

広島駅の新幹線ホームに上下2店舗、コンコースにも2店舗を構える「広島駅弁当」。広島名物といえば、なんといってもカキ。長年、広島駅の冬季限定駅弁として愛された「しゃもじかきめし」の歴史を継いで、2023年に登場したのが、「広島牡蠣づくし」です。

カープを思わせる赤いカラーの掛け紙を外すと、風味豊かな刻み海苔が振りかけられたカキ飯が現れます。その上には、広島県産の煮ガキと炙りガキが2個ずつのっているほか、同じく広島県産のカキフライとカキの柚子味噌和えが入っていて、カキを5つの味で楽しめます。もちろん、こちらの駅弁は冬限定(10~3月)販売。

山陽新幹線から海が見える区間はかなり限られ、広島県内はトンネル区間も少なくありませんが、その分、カキの駅弁でしっかりと瀬戸内の味覚を補給しておきたいものです。

徳山駅ならコレ!

「幸ふく弁当」

徳山ふくセンター/1296円

山陽新幹線の駅で印象的な駅のひとつに徳山駅があります。新幹線としては急なカーブの途中にホームが設けられているため、通過する「のぞみ」もスピードを落として走ります。私のおすすめは、夕方から夜の車窓。山陽新幹線では希少な海が見えて、夕方は瀬戸内の島々が、夕日に赤く染まります。そして夜は、駅周辺の港や石油化学コンビナートが生み出す工場夜景の光が心を打ちます。その徳山駅で降りてみると、コンコースにある「ふくのまち」をPRするモニュメントが目に入ってきます。

改札内「おみやげ街道」の一角には、「徳山の弁当」という陳列ケースがあり、地元の鮮魚店が設立した徳山ふくセンターが製造する「幸ふく(こうふく)弁当」が、数量限定で販売されています。数年前、二段重の弁当にリニューアルされ、一段目がふくの炊き込みごはん、二段目には幕の内系のおかずが満載。とくに甘辛く味付けされた、ふくの南蛮漬けは箸が進みます。

駅弁マークが入った公式な駅弁ではありませんが、2010年から販売され10年以上の歴史があり、旅する人たちに、“幸福感”あふれる弁当が提供されています。

新山口駅ならコレ!

「ふく寿司」

広島駅弁当/1300円

2003年、「のぞみ」の停車に合わせて改称された新山口駅。昔からの鉄道ファンには、かつての駅名・小郡(おごおり)駅で覚えている方も少なくないでしょう。2010年代に入って、新山口駅は駅舎が大きくリニューアルされたこともあり、今ではすっかり「新山口」の駅名も板について、山口県の玄関としての役割を果たしているように感じられます。

この山口らしい駅弁といえば、「ふく寿司」です。元々は下関駅弁として親しまれた「ふく寿司」ですが、その後、統合された小郡駅弁当に引き継がれて、現在は広島駅弁当が、レシピを受け継いで製造しており、新山口駅にも運ばれてきます。酢飯の上に載った“ふく”の唐揚げ、ふく皮のポン酢醤油、ウニの和え物など、昔は機関車の付け替えで長く停まった下関駅で買い求めた味を、いまは新幹線で快適に味わう時代となりました。

小倉駅ならコレ!

「かしわめし(大)」

東筑軒/970円

山陽新幹線の主要駅では、映画版『銀河鉄道999』のテーマ曲が発車メロディーとして使われています。なかでも、よく似合うのは原作者である漫画家・松本零士先生のふるさとの駅・小倉駅。松本先生は生前、999が宇宙へと登っていくシーンは、みずからが漫画家の夢を志して上京する時、列車が関門トンネルの海底から地上へと登っていく風景を重ねたと話されていました。小倉駅でこの発車メロディを聞きながら、松本零士先生に思いを馳せて新関門トンネルへと吸い込まれていく新幹線を見送ると、何か胸がジンと熱くなります。

そんな本州方面へ向かう新幹線に乗り込む客が次から次へと手にしていく駅弁は、北九州のソウルフード、東筑軒の「かしわめし(大)」です。山陽新幹線小倉駅では改札内コンコースにある売店で取り扱いがあります。大鍋でムネ・モモ・正肉が煮込まれ、1日じっくり寝かされてスライスされごはんの上に。また、この煮汁をベースにごはんが炊かれ、鶏肉の旨みがたっぷりしみ込んだ味わいが生まれます。

ただ、米の価格高騰で2025年3月から大麦を混ぜたご飯にリニューアルされました。時々、麦の食感はありますが、違和感のない仕上がりです。旅人の懐具合も気遣った、「駅弁」本来の姿がここにはあります。

博多駅ならコレ!

「博多名物 焼き鳥弁当」

博多寿改良軒(広島駅弁当)/980円

2010年まで博多駅の構内営業者としてその名を知られた「寿軒」。その経営者から駅弁への思いと志を、広島駅弁当が受け継いで設立したのが、寿軒と広島駅弁当の前身・中島改良軒の名を組み合わせた「博多寿改良軒株式会社」です。現在、博多駅などの駅弁は、広島駅弁当が製造し、博多寿改良軒が販売する形態となっており、なかでも「博多名物 焼き鳥弁当」は、塩味の姉妹品が登場するなど新たな名物に成長しつつあります。

レギュラー版は手作りつくね、鳥皮、モモ肉の3種は「たれ」、ムネ肉は「塩」で味付けされており、4種の焼き鳥が楽しめます。また、たれと七味が一緒に封入されており、お好みで追いだれをしたり、ピリ辛にすることも可能です。博多からの新幹線始発列車に乗り込んで、プシュッと、ビールで一杯やろうと考えている方には、とてもいいおともになってくれそうです。

文・写真/望月崇史

- ※記事中の情報は2025年3月時点のものです。

- ※店や施設のデータは、原則として一般料金(税込)、定休日、最終受付時間・ラストオーダーを、宿泊施設の料金は平日に2名で宿泊した場合の1名分の料金(1泊2食・税・サービス料込み)を記載しています。

- ※同一商品で軽減税率により料金の変わるものは、軽減税率が適用されない料金を記載。臨時休業などは省略しています。また、振替休日なども祝日として表記しています。