2025.06.02ジパング俱楽部京極夏彦氏が新館長に就任!印刷博物館でレトロな活版印刷体験&印刷文化を学ぶ|現地発!おすすめ旅ネタ情報

現地発・おすすめ旅ネタ情報

このコーナーでは、旅好きライター・観光ナビゲーターが、ご当地ならではのおすすめスポットや旅ネタ情報をお届けします。

今回紹介するのは、2025年4月に京極夏彦氏が新館長に就任して話題の「印刷博物館」についてです。

グーテンベルクの謎に迫る企画展&活版印刷体験

東京都文京区

2000年、TOPPAN(トッパン)小石川本社ビルの地下1階に開館した印刷博物館。なんだか名前はカタイけれど、知る人ぞ知るセンス抜群で体験も楽しいミュージアムなんです。

とくに本好き、デザイン好き、歴史好きな方には超おすすめ! たくさんの人に知ってもらいたい、私の推しのミュージアムです。

2025年4月には新館長として小説家の京極夏彦氏が就任。現在、活版印刷術を完成したグーテンベルクの企画展「黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化」を開催中です。定期的に行なわれる印刷体験もあわせて、ぜひ印刷ワールドに没入してみてください。

プロローグからわくわくするセンス抜群の壁面に注目!

さまざまな文字でデザインされたエントランスが印象的

さまざまな文字でデザインされたエントランスが印象的

1階の入口から地下に下りていくと、まず驚くのが長さ約40メートルの大壁面に展示された「プロローグ」。「ロゼッタストーン」から「鳥獣戯画」、『解体新書』、漫画雑誌に至るまで、有史以来の印刷文化の数々が紹介されています。

私の印刷博物館推しポイントはたくさんあるのですが、まずここが第1のおすすめポイント。

印刷の歴史をビジュアルで感じ取れるプロローグ

印刷の歴史をビジュアルで感じ取れるプロローグ

壁面の手前には「木製手引き印刷機」が。土・日曜・祝日には印刷実演も

壁面の手前には「木製手引き印刷機」が。土・日曜・祝日には印刷実演も

今年は、新館長に就任した小説家の京極夏彦氏の記念展示を開催中。意匠家でもある京極氏が生み出す、印刷の魅力溢れる作品を三期に分けて紹介しています。

第Ⅰ期「京極夏彦の著作」 ~2025年8月3日

第Ⅱ期「京極夏彦と江戸期の版本」 2025年8月5日~11月3日

第Ⅲ期 当館所蔵コレクションでみる『書楼弔堂(しょろうとむらいどう)』 2025年11月5日~2026年3月1日

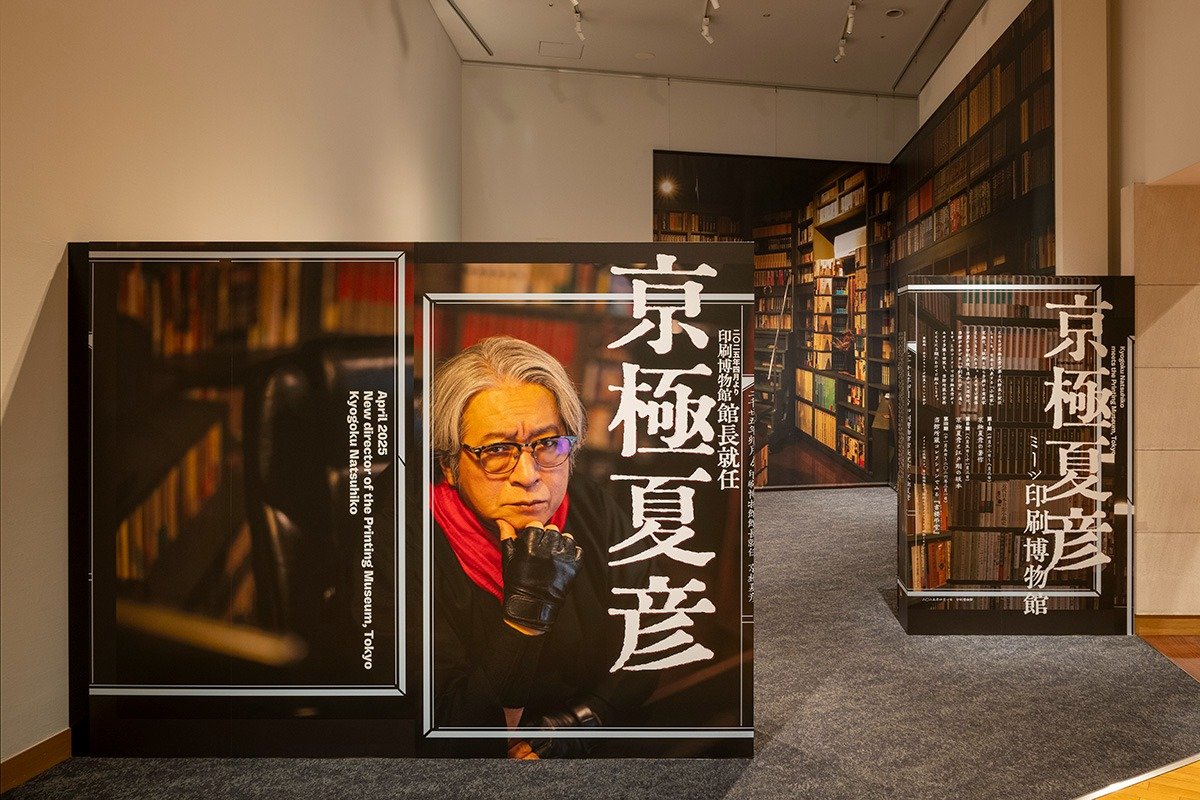

京極氏の著作を手に取って見られる「京極夏彦の著作」展(第一期)

京極氏の著作を手に取って見られる「京極夏彦の著作」展(第一期)

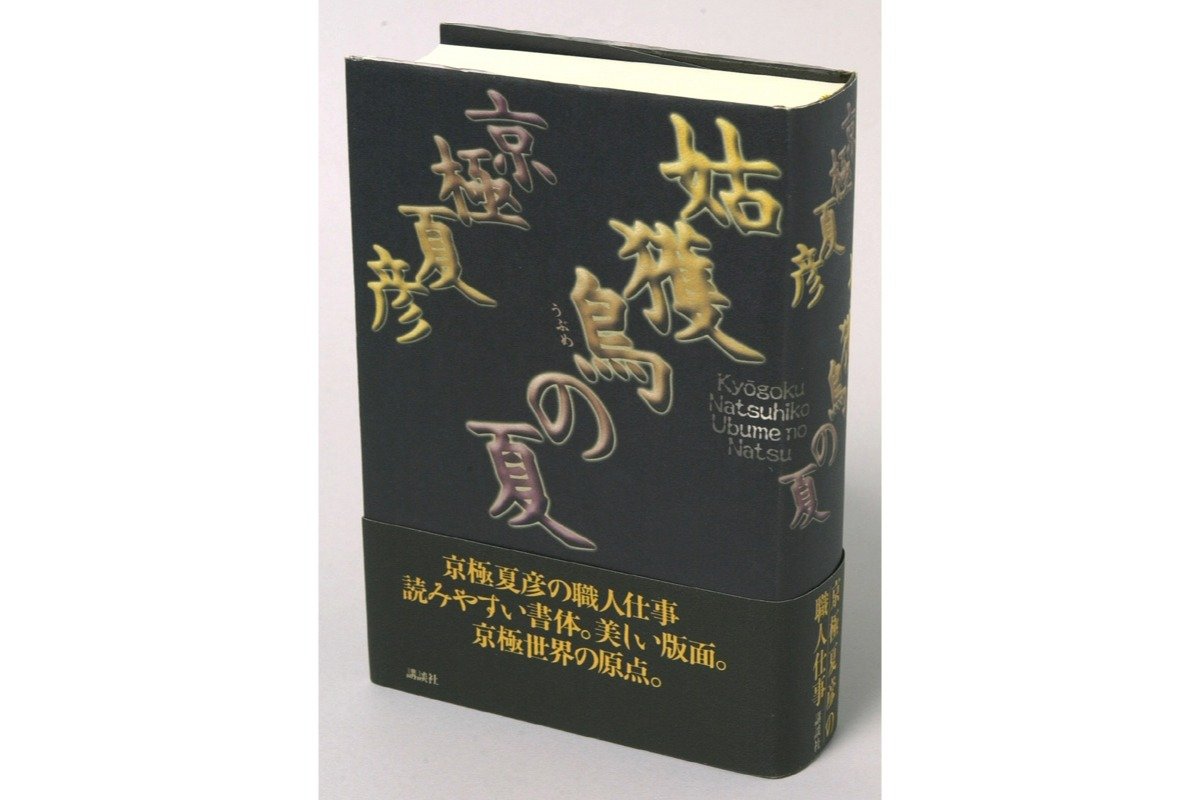

『姑獲鳥の夏』(講談社)単行本

『姑獲鳥の夏』(講談社)単行本

映像やゲームなど体験も満載の常設展

ここからはいよいよ、日本と世界の印刷文化を紹介する常設展のはじまりです。

印刷の歴史を古代・中世~近世~近代~現代の流れで追った展示は、印刷物の現物はもちろん、豊富な解説、映像やデジタル機器での紹介など、目で見たり触ったりして体感できる装置が目白押し。

徳川家康が林羅山らに命じて『大蔵一覧』などを印刷した「駿河版銅活字 」、1606~1616年

徳川家康が林羅山らに命じて『大蔵一覧』などを印刷した「駿河版銅活字 」、1606~1616年

約7万点ものコレクションの中から選ばれる展示は、「えっ、こんな貴重なものが!」と驚くものも。たとえば、現存する世界最古の印刷物といわれる「百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)」や、徳川家康の命でつくられた「駿河(するが)版銅活字」。

大河ドラマ「べらぼう」で話題の蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう)がプロデュースした作品紹介や葛飾北斎「富嶽三十六景 神奈川沖浪裏」の制作工程など、興味をそそられる展示が続きます。

孝謙天皇の命により、100万枚印刷した経文を100万基の三重小塔に納めた「百万塔陀羅尼」

孝謙天皇の命により、100万枚印刷した経文を100万基の三重小塔に納めた「百万塔陀羅尼」

一色ずつ摺り重ねて完成する浮世絵版画の工程もおもしろい

一色ずつ摺り重ねて完成する浮世絵版画の工程もおもしろい

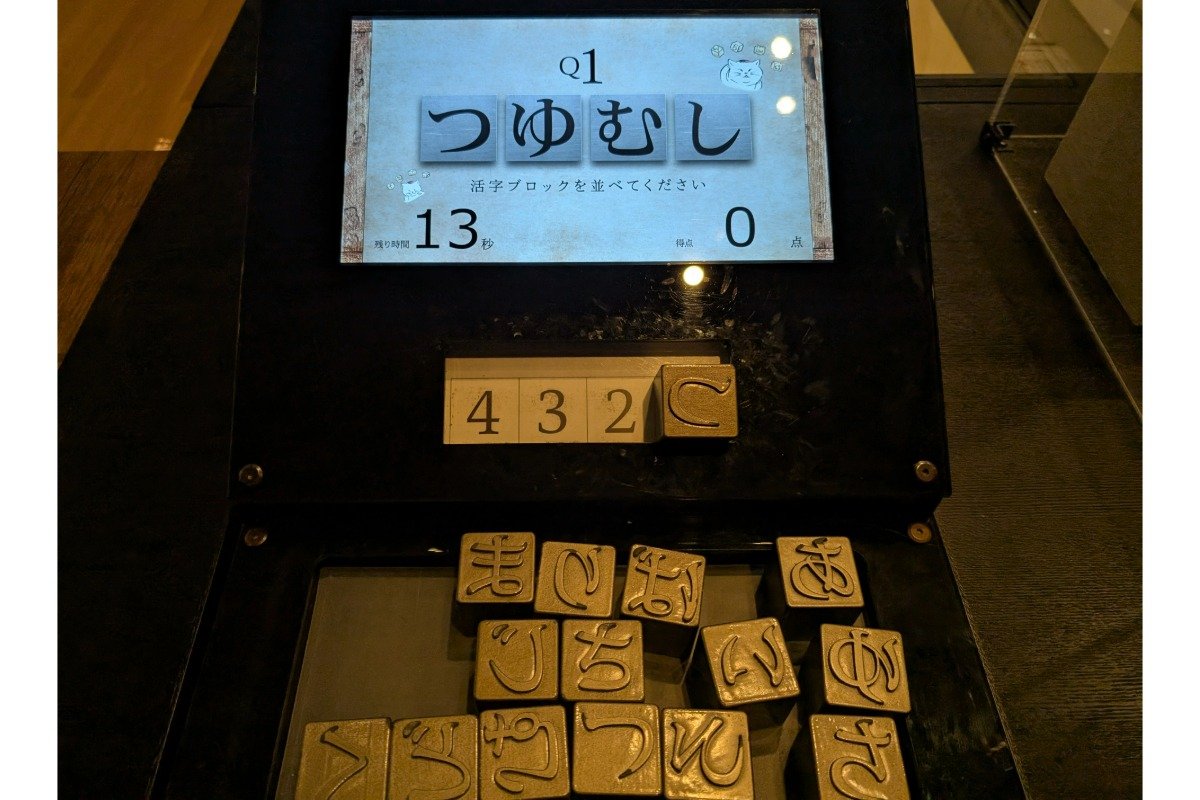

鏡文字(左右反対)に並べるので混乱することも

鏡文字(左右反対)に並べるので混乱することも

私が博物館を訪れたのは4回目なんですが、展示が詳しく来るたびに新しいものが増えているので、何度訪れても新鮮です。

今回は、活字のブロックを正しく配置する「活字パズル」(4つの活字ブロックを画面に表示される文字順に並べるゲーム)に挑戦して、「伝説の職人」の称号をゲットしました!

グーテンベルクの謎に迫る企画展「黒の芸術」

おすすめポイントの2つ目は、内容充実の企画展。時期によって、常設展に加えて企画展も同時開催されているので、ぜひその機会をお見逃しなく。

企画展示入口

企画展示入口

現在は、グーテンベルクとドイツ出版印刷文化を紹介する企画展「黒の芸術」を開催中です。

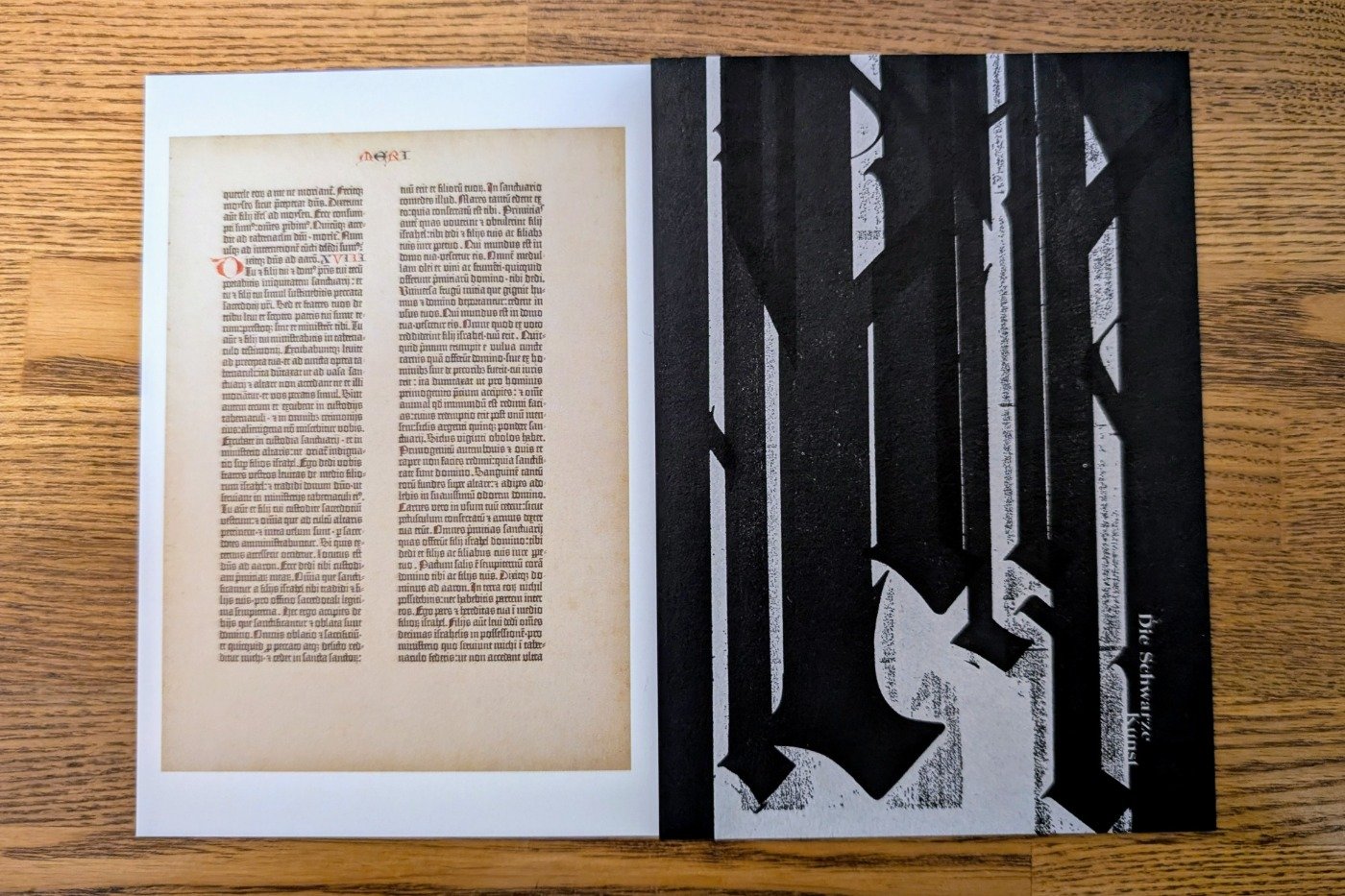

15世紀半ば、グーテンベルクにより完成された活版印刷術。活版印刷とは簡単にいうと、凸状の文字のハンコのような活字を組み合わせて印刷する技術のこと。この発明は1000年以上の印刷史上のなかでも大事件で、発祥地のドイツでは「魔術」と同じ言葉(die schwarze Kunst)で呼ばれました。

グーテンベルクが聖書に使用した文字は黒さが際立つブラックレター(ゴシック体)であり、やがてこの書体は、ドイツ文化を象徴する文字になっていきます。

「黒」をイメージさせる企画展会場内では、「42行聖書(グーテンベルク聖書)零葉」など約70点の作品を展示。貴重な書物の数々に、中世ヨーロッパに入り込んだかのような世界が広がります。

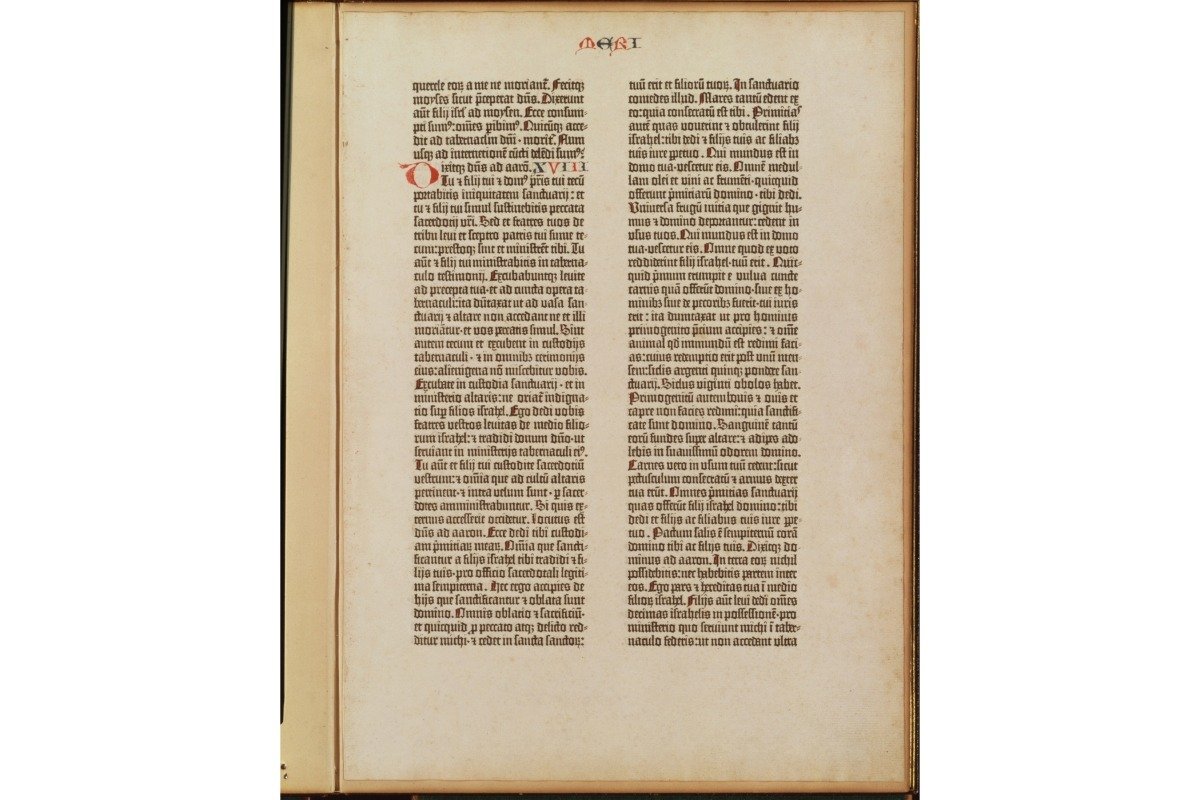

42行聖書(グーテンベルク聖書)零葉、グーテンベルク印行、1455年頃

42行聖書(グーテンベルク聖書)零葉、グーテンベルク印行、1455年頃

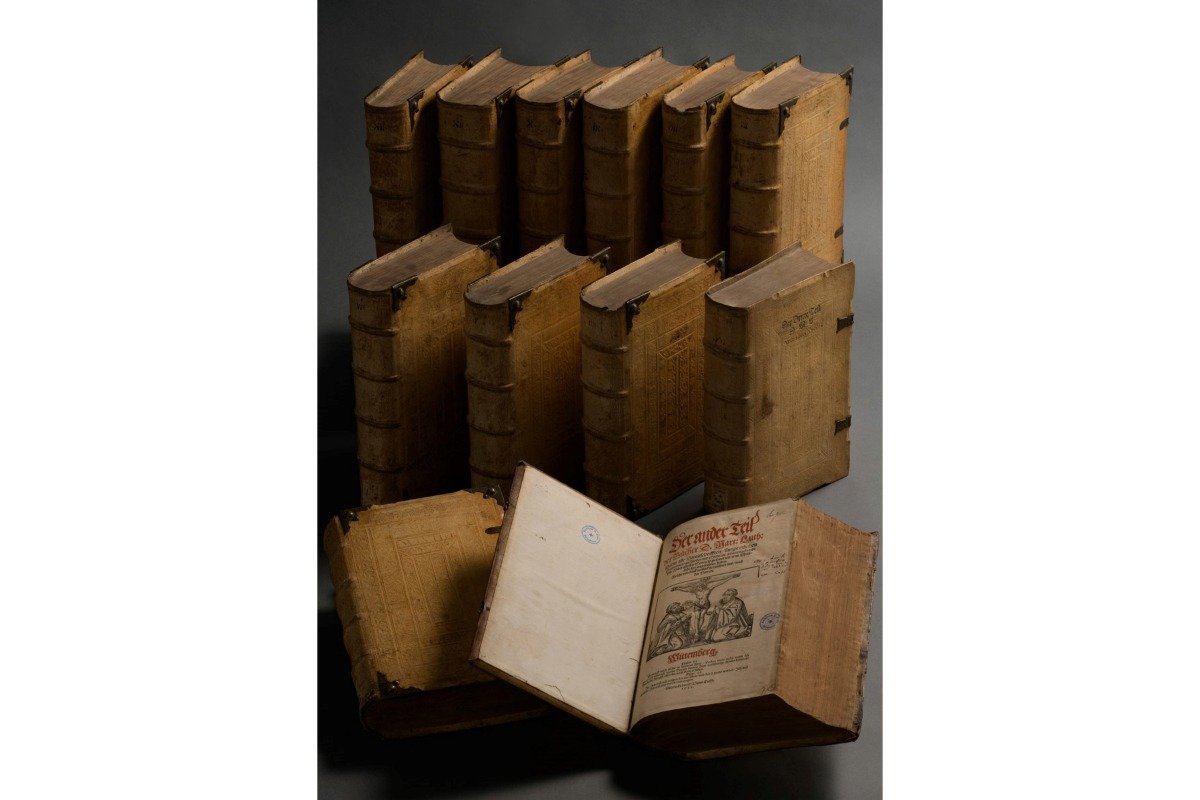

ヴィッテンベルク版ルタードイツ語著作全集(全12巻)1548~1559年

ヴィッテンベルク版ルタードイツ語著作全集(全12巻)1548~1559年

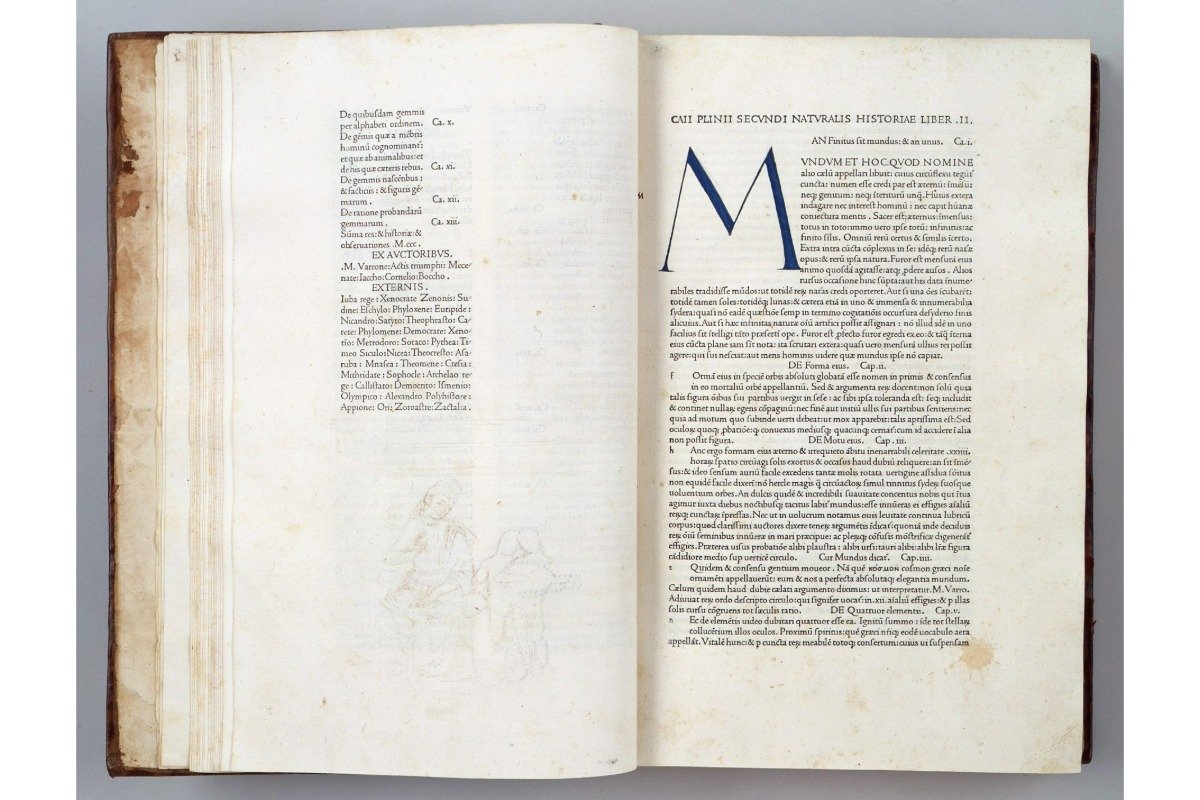

プリニウス『博物誌』二コラ・ジャンソン印行、1472年

プリニウス『博物誌』二コラ・ジャンソン印行、1472年

- ※企画展示「黒の芸術 グーテンベルクとドイツ出版印刷文化」は、2025年7月21日まで開催中。

レトロ文字が懐かしい! 活版印刷体験

おすすめポイントの3つ目は、印刷体験です。

といっても、じつは私も今回が初めての参加でした。いつもピカピカの印刷機が並ぶ印刷工房を横目に、「いいなあ」と思いながらも参加できなかったイベント。というのも、とても人気なのでなかなか予約が取れないんです……。

でも今回参加してみてとっても楽しかったので、ぜひ予約に挑戦してみてください。私は直前に1枠だけ空いていた席に滑り込みました!

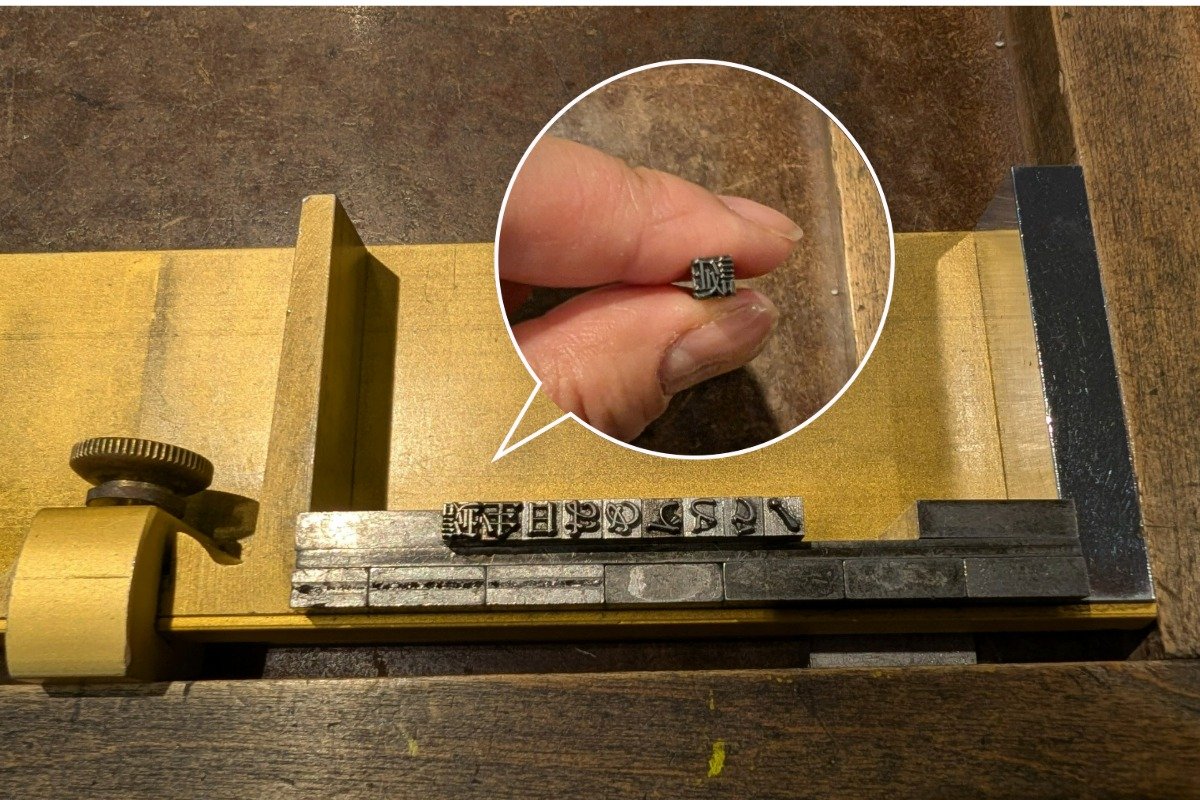

今回参加したのは、「活版印刷体験」。活字を組んで印刷を行なう約30分の体験です。

現在失われつつある活版印刷ですが、そのレトロで温かみのある味わいから、今は若い層にも人気。漫画『チ。-地球の運動について-』(小学館)で興味を持ち、体験に参加する人もいるそうです。

体験は植字台の前に立って行ないます。体験中も写真撮影OK

体験は植字台の前に立って行ないます。体験中も写真撮影OK

この日は、名刺大のカードに和文の活字を使ってメッセージを印刷する体験。季節によって内容は変わります。

まずひとりずつ、目の前にズラーッと活字が並べられた植字台の前にスタンバイ。右側には小さな印刷機が設置されています。イギリス製の活版印刷機で、家庭でグリーティングカードなどを作るための小型印刷機だそう。

小さい「っ」の活字は縦組用、横組用の2種類あるなどのトリビアも

小さい「っ」の活字は縦組用、横組用の2種類あるなどのトリビアも

最初にインストラクターの方から活版印刷や道具の取扱いについての説明があります。

活字の主成分である鉛は柔らかいので指の腹でやさしく取り出すことなどのレクチャーを受けます。

考えた文字を拾っていき、上下逆向きに並べます

考えた文字を拾っていき、上下逆向きに並べます

次に、印刷したい12文字を考え、活字を拾っていきます。

向きが分からなかったり間違えてしまったりしても大丈夫。スタッフの方が丁寧にサポートしてくれます。

取っ手を3回に分けて押し下げて印刷していきます

取っ手を3回に分けて押し下げて印刷していきます

並べた活字はスタッフの方が枠に移動して印刷機にセット。

参加者はさまざまな絵柄が用意された5枚のカードに、印刷機の取っ手を下げて印刷していきます。

ちょっと緊張するこの作業も、あらかじめ丁寧な説明があるのでご安心を。

完成!

完成!

できあがりは……思っていた以上にきれいに印刷されていて感動です!

唯一の失敗は、名前を入れてしまったこと。同じ人への5年分のカードになりました(汗)

体験の後は、印刷工房に展示されている約1万種類の活字や、貴重な印刷機などを見学することもできます。

インストラクターの山田さんによると、「かつて活字が並べられた棚の前では、職人さんが手に原稿と活字を入れる箱を持ち、3秒で1文字、活字を拾っていました。熟練工が活字を組むと、チャカチャカという小気味いい音が鳴り響いていたそうです」とのこと。

印刷工房の中には、かつて使用されていた活字がズラリ。この中から正確に活字を探し出す熟練工の技に驚嘆!

印刷工房の中には、かつて使用されていた活字がズラリ。この中から正確に活字を探し出す熟練工の技に驚嘆!

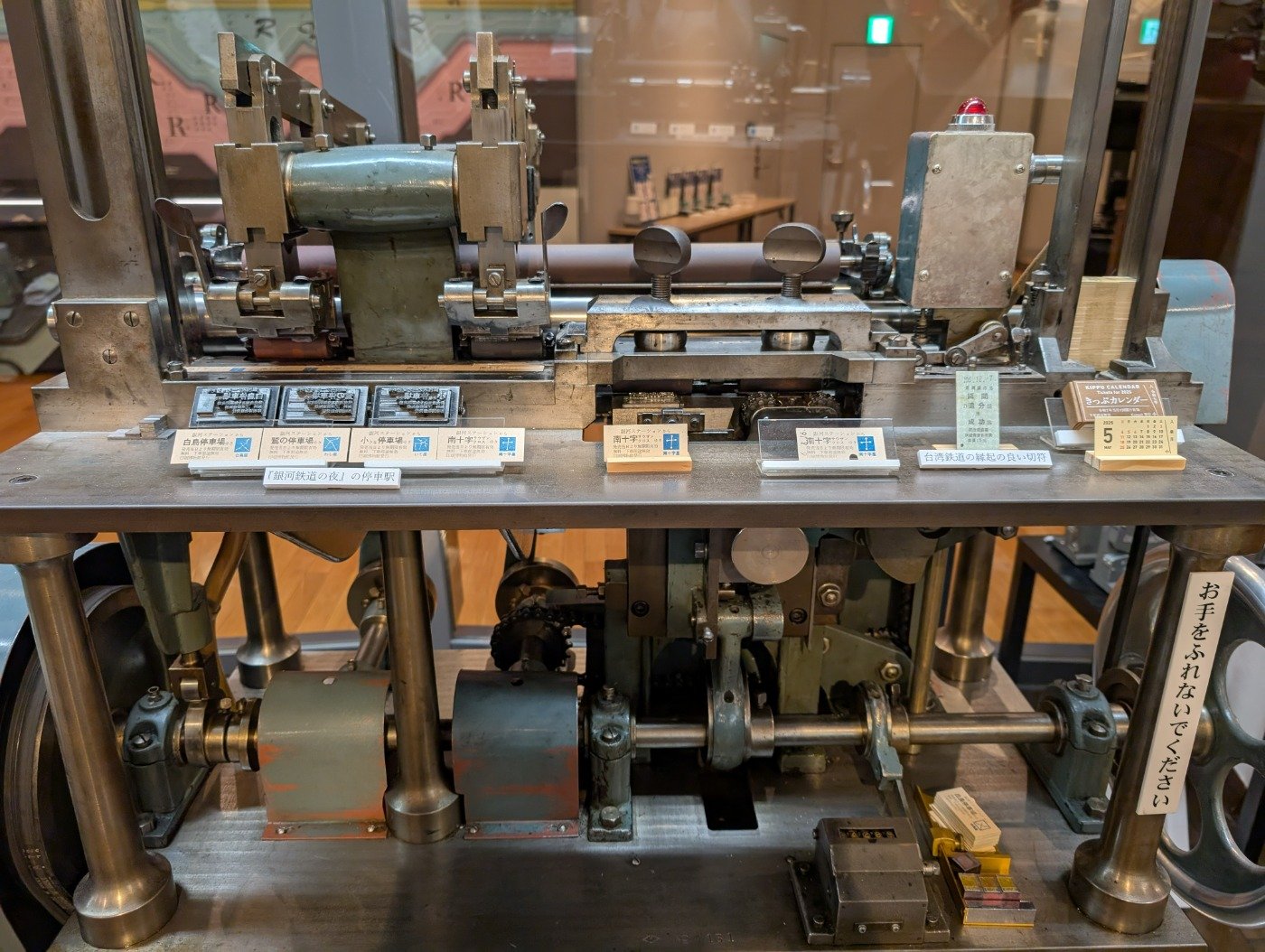

19世紀に使われていた貴重な印刷機や活字鋳造機が展示され、現役で使用できるものも

19世紀に使われていた貴重な印刷機や活字鋳造機が展示され、現役で使用できるものも

JR北海道で使用していたB型硬券印刷機。これを使ったワークショップもあり!

JR北海道で使用していたB型硬券印刷機。これを使ったワークショップもあり!

博物館ではほかにも、「工房見学ツアー」、「木製手引き印刷機印刷実演」、さらに活版印刷を極めたい人には「大人のための活版ワークショップ」など、さまざまなイベントが用意されています。

ぜひ、機会を見つけて体験に参加してみてください。

常設イベント(無料、入場料必要、小学生以上)

● 活版印刷体験(要事前申込み)

日時:木・金曜の14時~、土・日曜・祝日の14時~・16時~(所要時間:30分程度)

● 工房見学ツアー(要事前申込み)

日時:火・水曜の14時~(所要時間:20分程度)

● 木製手引き印刷機印刷実演(申込み不要)

日時:土・日曜・祝日の15時~(所要時間:10分程度)

特別イベント

● 大人のための活版ワークショップ(要事前申込み、有料、18歳以上)

日時、料金等はホームページをご覧ください。

- ※イベントの詳細・予約方法はホームページ参照

あまり時間がない人や予約が取れなかった人は、印刷工房の前にある「カレンダースタンプ」体験を。4種類のスタンプを順に押せばカレンダーが完成。すぐに持ち帰れます。

1階にあるミュージアムショップでは、センスのいいグッズがたくさん。活版印刷のカードやハガキ、グーテンベルク聖書がプリントされたTシャツ(私も以前購入しました!)など、思わず手に取りたくなるものばかり。贈り物にもおすすめです。

カレンダーは3カ月ごとに変わるので毎回楽しみ

カレンダーは3カ月ごとに変わるので毎回楽しみ

「黒の芸術」(右)と「42行聖書」のハガキ

「黒の芸術」(右)と「42行聖書」のハガキ

印刷博物館

| 問い合わせ先 | 03-5840-2300 |

|---|---|

| 時間 | 10~18時(入場は17時30分まで) |

| 定休日 | 月曜(祝日の場合は翌日)・年末年始・展示替え期間 |

| 交通アクセス | 総武線飯田橋駅東口から徒歩約13分 |

| 値段 | 常設展一般500円(70歳以上は無料)※企画展開催時変更 |

| URL | https://www.printing-museum.org/ |

この記事を書いた人

写真/TOPPANホールディングス株式会社 印刷博物館(駿河版銅活字、「京極夏彦の著作」会場入口、『姑獲鳥の夏』、「黒の芸術」会場入口、プリニウスの『博物誌』、42行聖書零葉、ヴィッテンベルク版ルタードイツ語著作全集)

- ※記事中の情報は2025年5月時点のものです。

- ※写真はすべてイメージです。

- ※列車やバスなどの所要時間は目安となる平均時間を表記しています。バスの運行本数が少ない場合がございますので、事前にご確認ください。

- ※花や紅葉など季節の景観は、その年の天候などにより変動しますので、現地へご確認ください。

- ※店や施設のデータは、原則として一般料金(税込)、定休日、最終受付時間・ラストオーダーを、宿泊施設の料金は平日に2名で宿泊した場合の1名分の料金(1泊2食・税・サービス料込み)を記載しています。

- ※同一商品で軽減税率により料金の変わるものは、軽減税率が適用されない料金を記載。臨時休業などは省略しています。また、振替休日なども祝日として表記しています。