2025.10.14ジパング俱楽部東京・荻窪にて近衞文麿の旧宅「荻外荘」が復原公開!カフェもオープン|現地発!おすすめ旅ネタ情報

現地発・おすすめ旅ネタ情報

このコーナーでは、旅好きライター・観光ナビゲーターが、ご当地ならではのおすすめスポットや旅人にとってうれしいネタをお届けします。

今回紹介するのは、東京都杉並区にある、復原された近衞文麿(このえふみまろ)の旧宅「荻外荘(てきがいそう)」についてです。

昭和戦前期の日本の行く末を左右した歴史の舞台へ

東京都杉並区

太平洋戦争開始前夜の昭和戦前期、内閣総理大臣を3度務めた近衞文麿。その旧宅であり自決の地としても知られる「荻外荘」は、約10年の復原整備を経て2024年12月に一般公開されました。

2025年7月には向かいに隈研吾(くまけんご)氏設計のカフェ・ショップを備えた展示棟もオープン。近隣の大田黒(おおたぐろ)公園や角川庭園も含めて、秋の歴史散歩にぴったりの魅力あるルートが誕生しました。

南側に広がる芝生広場から荻外荘を望む

南側に広がる芝生広場から荻外荘を望む

1.都心近郊の別荘地・荻窪に立つ近衞文麿旧宅

中央線の荻窪駅は今でこそ駅前はにぎわいを見せ、都心へのアクセスも便利な場所。しかし明治後期~昭和前期にかけては、善福寺川が流れ富士山を望む自然環境が優れた地として、多くの著名人に愛された別荘地でした。

3年ほど前に娘と荻窪駅南側を散歩していたところ、荻外荘前の芝生広場が整備され入れるようになっていました。ただ「建物公開はまだまだ先だね」と言っていたのですが、いつの間にか建物と展示棟・カフェもオープン! 満を持して行ってきました。

荻外荘の北西側にある正門には「近衞」の表札が

荻外荘の北西側にある正門には「近衞」の表札が

2016年に国の史跡に指定されました

2016年に国の史跡に指定されました

荻外荘はもともと、大正天皇の侍医頭(じいのかみ)だった入澤達吉の別邸「楓荻荘(ふうてきそう)」として1927(昭和2)年に建てられたもの。設計者は入澤の義弟で、築地本願寺などの設計で知られる伊東忠太(いとうちゅうた)。近代建築の機能性を取り入れた和洋折衷の平屋には、伊東の特徴であるユニークな装飾がふんだんに見られ、建築やアンティーク好きには見逃せない建物です。

荻窪の豊かな自然環境と建物に惚れ込んだ近衞文麿が1937(昭和12)年に譲り受け、近衞の後見人だった元老・西園寺公望(さいおんじきんもち)によって「荻外荘」と名づけられました。

ところで、以前から荻外荘(てきがいそう)って変わった名前だなと思っていたんですが、当時、荻外荘があった場所が荻窪、東荻町、西田町の境にあり荻窪の外に位置していたから、という説があるそうです。

西園寺公望が90歳のときに書いた書「荻外荘」。近衞が気に入り木彫りの扁額にしたもの(レプリカ。実物は杉並区立郷土博物館蔵)

西園寺公望が90歳のときに書いた書「荻外荘」。近衞が気に入り木彫りの扁額にしたもの(レプリカ。実物は杉並区立郷土博物館蔵)

2.人間・近衞が垣間見える書斎や食堂

建物周辺は創建当時から残る屋敷林を生かし緑豊か。秋には紅葉もみごと

建物周辺は創建当時から残る屋敷林を生かし緑豊か。秋には紅葉もみごと

いよいよ建物の中へ。

緑に包まれた小径を抜けて入口から入ると、間取りは大きく接客ゾーンと家族の生活ゾーンに分かれています。

じつは建物の東側にあたる接客ゾーンは1960(昭和35)年に豊島区に移築されていて、今回の復原整備にあたり再移築されたもの。

近衞が居住していた当時に近づけるため、創建当時の古材を修復し最大限使用しているそうです。

見どころ①「食堂」

建物内はとくに順路はないのですが、まずはまっすぐ進み、食堂から見学するのがおすすめ。ここでは荻外荘の歴史を語るVTRを見ることができるので、最初にチェックしておくと、その後の見学がより楽しくなります。

また、建物内には説明・案内してくれるスタッフが常駐しているので、いろいろと聞いてみると興味深い話が飛び出してくるかも!

食堂の椅子に座って豊富なVTRをじっくり楽しめます

食堂の椅子に座って豊富なVTRをじっくり楽しめます

食堂は、家族の食事が行なわれたほか、客間で行なわれた「荻窪会談」(後述)の後に参加者による食事もされたそう。

食器棚には近衛家が使用していたオールドノリタケが飾られ、生活の場としての荻外荘を感じることができます。

食堂前の廊下のガラス戸越しからは芝生広場を望み、近衞が暮らしていた当時の樹木や現役で使用できる井戸も。

廊下には「VR(仮想現実)で見る近衞時代の庭園」を紹介するタブレットが置かれ、当時にあった池や藤棚、富士山の眺めなどが体感できます。

芝生広場。VRにより、大きな池や富士山を望む当時の景観、ツツジ・紅葉に彩られる季節も体感できます

芝生広場。VRにより、大きな池や富士山を望む当時の景観、ツツジ・紅葉に彩られる季節も体感できます

芝生広場に面したガラス戸は当時のもの、側面は新しくつくったもの

芝生広場に面したガラス戸は当時のもの、側面は新しくつくったもの

荻外荘の建物や内装は、近衞当時のままの部分とできるだけ当時を再現して新しくつくられたものが混在しているのも見どころ。当時のものには深い歴史を感じ、再現されたものには最先端の技術が味わえるんです。

食堂前の廊下にしつらえられたガラス戸は当時のもの。ゆがみがあるガラス面や磨りガラスの建具が昭和レトロを感じさせ、建物や骨董好きにはグッときます。

見どころ②「書斎」

食堂の奥にある書斎は、近衞文麿が1945(昭和20)年12月16日早朝、自決した当時のままに残されています。

第二次世界大戦後、A級戦犯としてGHQ総司令部に出頭を命じられた近衞は、その期限の日の朝、青酸カリにより服毒自決しました。書斎の少し黒ずんだ畳は当時の畳床に表替えをほどこしたもの、屏風(びょうぶ)は近衞の枕屏風、床の間に掛けられた「文章通政理」の掛軸は近衞の直筆です(時期によって掛け替えあり)。

近衞は礼服を着た洋装の印象が強いが和服を好み、洋室から和室に造り替えたという書斎

近衞は礼服を着た洋装の印象が強いが和服を好み、洋室から和室に造り替えたという書斎

3.戦中・戦後の政治の転換点となった舞台

玄関横にある尚武太鼓は記者発表の折、報道陣を集めるために打ち鳴らしたもの

玄関横にある尚武太鼓は記者発表の折、報道陣を集めるために打ち鳴らしたもの

建物の東側は、数々の要人や記者たちが訪れた接客ゾーン。

一番東端が当時は車寄せと玄関になっていて、訪問客の出入りや記者会見が行なわれた場所です。

見どころ③「応接室」

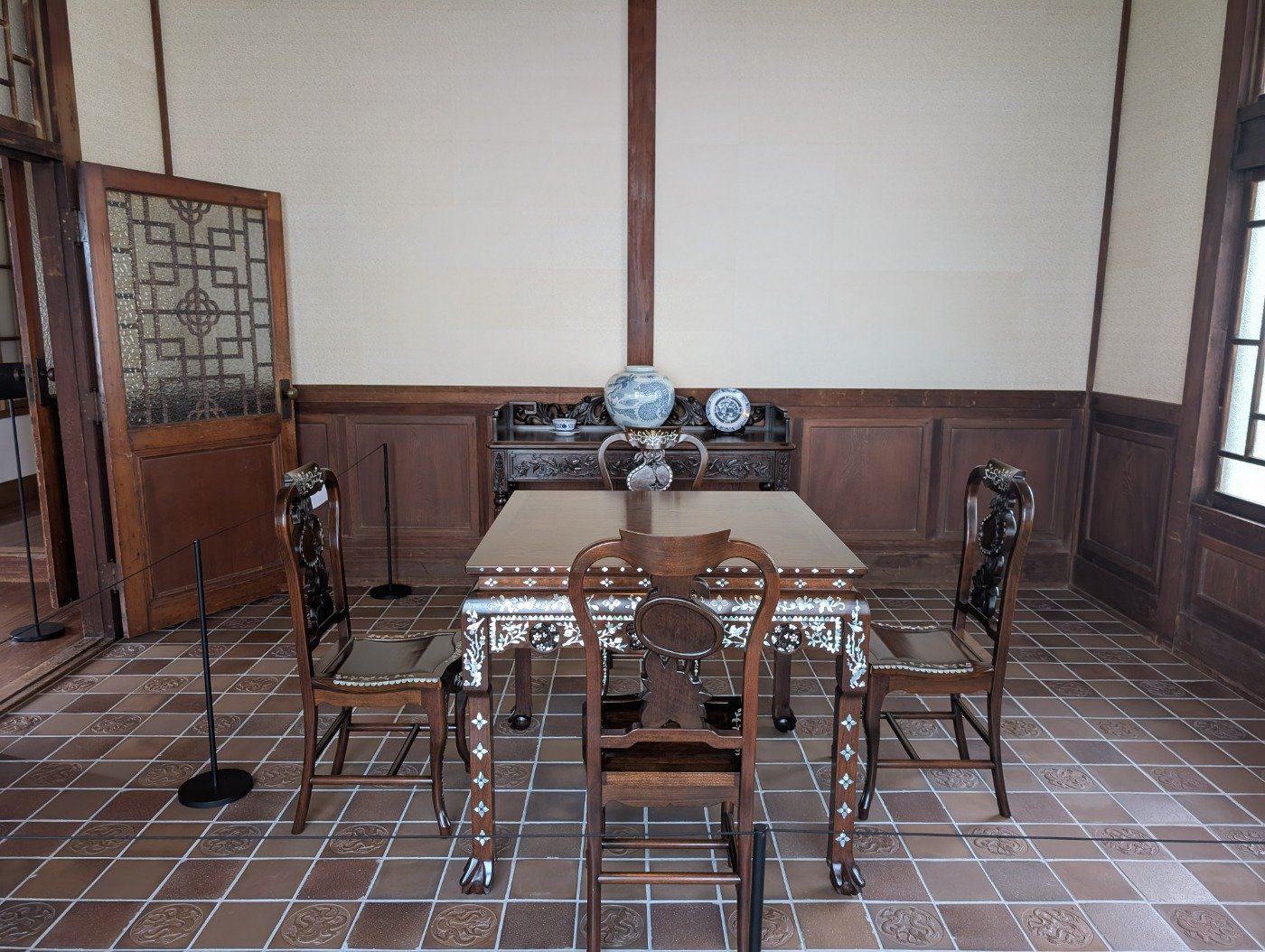

当時の玄関入ってすぐ前にある「応接室」は、中国風の意匠でまとめられ、ほかと趣が異なる印象的な部屋。

きらびやかな螺鈿(らでん)のテーブルセット、床には龍の敷瓦、龍が描かれた天井画……建築家・建築史家の伊東忠太は空想の動物や妖怪が大好きだったことで知られ、この敷瓦の龍のデザインも伊東のものとされています。

一部残されていた創建当時の敷瓦を3Dスキャンして新しいものがつくられ、部屋の床には新旧の敷瓦が敷き詰められています。

玄関から靴を脱がずに入ったため、応接室は敷瓦が敷かれているとか

玄関から靴を脱がずに入ったため、応接室は敷瓦が敷かれているとか

見どころ④「客間」

そしてこの建物のハイライトは、なんと言っても「客間」。日中戦争や第二次世界大戦の日独伊三国同盟、日米開戦前夜のアメリカとの交渉などに直面した近衞内閣は、数多くの政治上の重要会議を荻外荘で行なってきました。

客間の壁紙も、伊東忠太の趣味が炸裂! 想像上の動物はカラー分析で色を再現

客間の壁紙も、伊東忠太の趣味が炸裂! 想像上の動物はカラー分析で色を再現

なかでも、1940(昭和15)年に日中戦争が長期化する中、その後の戦争路線方針が決められた「荻窪会議」が行なわれたのがこの客間。当時の新聞記事の写真を元に、東條英機らが出席した会議のテーブルクロスの柄、壁の剥製、飾り棚の日本人形の着物まで精密に再現。

テーブルに置かれた丸善のノート(ショップで販売も!)、花瓶には当日庭に咲いていた花が飾られ、時計も写真通りの15時03分! そのこだわりぶりには感嘆してしまいます。

タブレットの使い方が分からない場合は、スタッフの方が教えてくれます

タブレットの使い方が分からない場合は、スタッフの方が教えてくれます

客間の前には「AR(拡張現実)で見る荻窪会談」のタブレットが置かれ、部屋にかざすと会議当日の様子が再現。

近衞文麿や東條英機が登場し、思わず「おぉ~」と歓声が上がります。

4.隈研吾氏設計の展示棟へ

荻外荘を堪能した後は、道を挟んで東側にある展示棟へ。

隈研吾氏により設計された建物は、二次曲面を8枚合わせたという屋根が特徴的。アジアの寺院のような雰囲気を持ちながら、「ケヤキの樹の下に人々が集まるイメージ」でつくられただけあって、思わず入ってみたくなる軽快さもあります。

外にはテラス席もある展示棟

外にはテラス席もある展示棟

1階はカフェ・ショップ、2階は展示室となっています。カフェはゆったりとした空間に、座り心地のよいソファ型の椅子、窓が大きく取られているのでとても明るく、周辺の緑や荻外荘を眺めながらお茶ができるくつろぎの空間です。

メニューは定番のスイーツセットがおすすめ。杉並区内の人気店のスイーツとドリンクのセットで、西荻窪の老舗和菓子店「三原堂」の最中、荻窪の洋菓子店「プチグレース」のスノーボールなどを、阿佐ヶ谷のコーヒーショップ「ローストハウス ブラウンチップ」のコーヒーなどと組み合わせて楽しめます(1000円~)。

そのほか、シーズナルスイーツやフードメニューもあるので要チェック。ただし人気のメニューは売り切れてしまうこともあるので、気になるものがある方はお早めに。

「三原堂」の最中と「ローストハウス ブラウンチップ」のコーヒーを組み合わせたスイーツセット。どちらも量がたっぷりなのがうれしい

「三原堂」の最中と「ローストハウス ブラウンチップ」のコーヒーを組み合わせたスイーツセット。どちらも量がたっぷりなのがうれしい

カフェで提供されるお店のスイーツ、荻外荘オリジナルのマスキングテープ、客間に置かれた丸善のノートなど思わず欲しくなるグッズが並びます

カフェで提供されるお店のスイーツ、荻外荘オリジナルのマスキングテープ、客間に置かれた丸善のノートなど思わず欲しくなるグッズが並びます

2階の展示室は、常設展で「荻窪 実業家、政治家、芸術家たちがすごしたまち」を展示。

荻窪ゆかりの文化人や荻窪のまちの成り立ちを紹介する常設展

荻窪ゆかりの文化人や荻窪のまちの成り立ちを紹介する常設展

2025年11月3日までは、荻外荘展示棟開業記念特別展「近衞家 荻窪でのくらし」を開催中です。

政治家としてより、荻窪に住み、荻外荘を愛した“近衞文麿さん”を紹介しています。

特別展では、当時の新聞記事や、同時代の政治家・有馬頼寧(よりやす)著の『友人近衞』や近衞の書いた文章などから、当時の近衞の生活を紹介。

近衞は荻外荘の周辺を「晩秋のころ松林の間の紅葉も美しく~少年時代の目白あたりの風景も思い出され、久し振りでふるさとへ帰ったといふような感じがした」(「政界往来三月号」,1940年)と回想しています。

荻外荘の庭に置かれていた陶製の椅子・テーブル。1945(昭和20)年の報道写真に写っていたもの

荻外荘の庭に置かれていた陶製の椅子・テーブル。1945(昭和20)年の報道写真に写っていたもの

5.アクセスが便利なグリーンスローモビリティ

最後におまけの情報。荻外荘へは荻窪駅から散歩がてら歩いても行けますが、その際は北西側の正門から入ると便利。舗装された道を通って荻外荘の建物に入れます(東門からだと玉砂利の道)。

また、荻窪駅西口からは、杉並区が「グリーンスローモビリティ」(時速20キロメートル未満で公道を走ることができる電動車を活用した小さな移動サービス)を運行。荻窪駅西口~大田黒公園~荻外荘公園~桃井第二小学校の順に周回しています(荻窪駅西口を9時~16時30分発まで、15~30分おきに運行、1乗車100円)。

カート型(定員5名)とバス型(同7名)があり、これはバス型。車内アナウンスでは公園に関する紹介もありました

カート型(定員5名)とバス型(同7名)があり、これはバス型。車内アナウンスでは公園に関する紹介もありました

グリーンスローモビリティの停留所は荻外荘の建物南側に広がる芝生広場の前にありますが、荻外荘の入口は広場東側の舗装道路沿いに進んだ東門から入ります。芝生広場を横切って直接建物には入れないのでご注意を。

荻外荘公園

| 問い合わせ先 | 03-6383-5711 |

|---|---|

| 時間 | 9時~17時(最終入館16時30分)(カフェは10~16時、ショップは9~17時) |

| 定休日 | 水曜・年末年始(芝生広場は年末年始のみ休園) |

| 交通アクセス | 中央本線荻窪駅南口から徒歩約15分/荻窪駅南口からシャレール荻窪行き関東バス約6分の特養ホームおぎくぼ紫苑下車、徒歩約5分/JR荻窪駅西改札・丸ノ内線荻窪駅西口からグリーンスローモビリティ約10分の荻外荘公園下車、徒歩約1分 |

| 値段 | 300円 ※展示棟2階 展示室の入場は無料 |

| URL | https://ogikubo3gardens.jp/tekigaiso/ |

この記事を書いた人

- ※記事中の情報は2025年10月時点のものです。

- ※写真はすべてイメージです。

- ※列車やバスなどの所要時間は目安となる平均時間を表記しています。バスの運行本数が少ない場合がございますので、事前にご確認ください。

- ※花や紅葉など季節の景観は、その年の天候などにより変動しますので、現地へご確認ください。

- ※店や施設のデータは、原則として一般料金(税込)、定休日、最終受付時間・ラストオーダーを、宿泊施設の料金は平日に2名で宿泊した場合の1名分の料金(1泊2食・税・サービス料込み)を記載しています。

- ※同一商品で軽減税率により料金の変わるものは、軽減税率が適用されない料金を記載。臨時休業などは省略しています。また、振替休日なども祝日として表記しています。