短時間に清潔で快適な車内を生み出す秘訣とは?

〔はやぶさ〕や〔かがやき〕をはじめ、多彩な列車が次々と発着する東京駅の新幹線ホーム。

短い折り返し時間に清潔で快適な新幹線の車内を整備する、JR東日本テクノハートTESSEIの東京サービスセンターの方に密着しました。

『JR時刻表』×トレたび連動企画です。

新幹線車内清掃のプロフェッショナルに密着!

東京駅(JR東日本管轄)の新幹線ホームは、1日最大400本を超える列車が発着する日本最大級のターミナルです。列車が到着してから、折り返し列車が発車するまでの時間は通常12分。4カ所ある乗り場からは、最短3分間隔で列車が発車していきます。

この短い時間に最大17両ある車内の清掃を行うプロフェッショナルが、JR東日本テクノハートTESSEI、通称「TESSEI」の東京サービスセンターの人々です。1本の列車を原則23名のチームで担当し、わずか7分間で客席からデッキ、トイレまでをきれいにしていきます。見事なチームワークは「7ミニッツ・ミラクル(7分間の奇跡)」とも言われ、小学校の教科書にも載っています。

TESSEIとは?

「TESSEI」とはユニークな通称ですが、実はこれは「TESSEI」の前身である「鉄道整備株式会社」に由来します。鉄道整備は1952(昭和27)年に設立され、新幹線のなかった時代から国鉄列車の車内清掃などを担当してきました。1991(平成3)年の東北・上越新幹線東京駅開業から「7分間清掃」をスタート。2006(平成18)年から従業員の意識改革に取り組み、2012(平成24)年に現在の社名となりました。現在はJR東日本の新幹線清掃に特化しており、東京駅だけでなく首都圏各地に事業拠点があります。従業員は出向を含め791名。20代から70代まで、年齢層が幅広いのが特徴です。

7分間のスピーディーな仕事を東京駅で取材

「JR東日本の新幹線の清掃業務には以前から興味がありました。短い時間で、いろいろな車両があるのにどうやって清掃をしているんだろうって」

そう語るのは、今年入社7年目の大城真子さんです。現在は、早朝から午後までの列車を担当する「早組(はやぐみ)」の一員として、日々新幹線の清掃業務を行っています。

大城さんの出勤時刻は朝6時過ぎ。制服に着替え、朝の体操、点呼・朝礼の後、業務に入ります。6チームある早組のうち2組として、7時12分東京駅着の〔たにがわ470号〕を皮切りに14本の列車を担当。お昼の時間帯の作業を取材しました。

「移動禁・赤よし、足もとよし」

お客さまの降車完了と列車が動かないことを表示する移動禁止表示器を確認したら、車内に入って清掃スタート。荷物棚の遺失物確認、ゴミ回収から始まり、座席の回転、テーブル拭き、床掃除、座席ロック確認まで一連の作業をよどみなく行います。

移動禁止表示器・赤点灯を確認して列車に乗り込む

移動禁止表示器・赤点灯を確認して列車に乗り込む

「客室のテーブル拭きや床掃除は原則として一人で1両を担当します。しかしお客さまの降車に時間がかかった時や、清掃に手間がかかりそうな場合は責任者が完了時間から逆算して手伝ってくださることもあります」

限られた時間で正確に作業を行う秘訣は、視野を広くもつこと。

「一つのことをしながら、周囲にも目を配るんです。テーブルを拭きながら、目の片隅で“あそこにお菓子のくずが落ちているな”と見ておけば、すぐに次の作業に移れます」

スタッフ同士の声がけも盛んです。

「この列から先はゴミないです。次に進んでください」

「“もたれ”もらいまーす」

「後ろ通ります」

「ありがとうございます」

テキパキと作業が進む中、どこか和やかな空気も流れています。

テーブル拭きの次は、床掃除です。大城さんはいったんデッキに出て、用具のかばんから折りたたみ式のホウキを取りだし組み立てました。実はここにもTESSEIのポイントがあります。かつてはバケツやモップといった、いかにも掃除の人といった感じのスタイルだったのを、機能性が高く洗練された道具に更新。制服もスタイリッシュになり、胸の部分には赤いネクタイピンをイメージしたアクセントが入るなど、従業員のアイデアも活かしたスマートなデザインとなっています。

デッキで折りたたみ式のホウキを組み立てる

デッキで折りたたみ式のホウキを組み立てる

「床のほこりは、まず各座席から通路の真ん中に寄せていき、最後に通路を一気に掃いてちりとりに集めます」

隅々まで手早くほこりを集めるにはホウキとちりとりが優れていますが、電動のコードレスクリーナーも活用します。

「最初はグリーン車やグランクラスで使用していましたが、今はトイレがなく座席数が多い偶数号車でもコードレスクリーナーを使います」

トイレ・洗面所の清掃は別のスタッフが行い、最後に責任者が車内を確認します。

「最後に大切なのが、座席回転ロックの確認です。万が一しっかりロックされていないと、お客さまが手をかけただけで回ってしまったりして大変危険なので、一つひとつしっかり確認します」

すべての確認が終わったら、スタッフ一同、ホームに出てお客さまに一礼し、ホーム下の詰所に戻ります。所要時間はぴったり7分。見事なチームワークです。

ダイヤ乱れ時は工程を省略しつつも手は抜かない

「今日は普通車を担当していますが、グリーン車やグランクラスを担当することもあります。特にグランクラスは、座席数が少なくても座席のデザインや機能も違いますから、独自の技術が必要です。完璧にこなせるようになるにはたくさんの場数を踏む必要があります」

大変なのは、やはりダイヤが乱れた時。折り返し時間が短くなるので、清掃時間もさらに短縮しなくてはなりません。

「どこを省略するか、列車が遅れてもこれだけはやるといったことはマニュアルで決まっています。ですが、やはりどんなに時間が短くても、目立つ汚れやゴミはしっかりきれいにしなくてはなりません。私が経験した最短記録は、4分30秒でした」

大城さんは14時頃まで列車の清掃を行い、最後に作業道具の手入れや詰所周辺の清掃などを行って、15時頃に退勤します。

作業道具の手入れも大切な仕事の一つ

作業道具の手入れも大切な仕事の一つ

E2系からE8系まで、6種類の車両を完璧にきれいに仕上げる

多くの路線があるJR東日本の新幹線は車種が多彩なことが特徴で、現在はE2系からE8系まで6種類の車両が使われています。この多彩な車両形式について、大城さんには悔しい思い出があると言います。「今は引退した、2階建て新幹線のE4系を極められなかったことです。上下のフロアで分担するのですが、階段移動もあって他の車両とは全然勝手が違いました。結局、他の方にも手伝ってもらいながら、1フロア分の清掃を1人でこなせるようになる前に車両が引退してしまいました」

現在はすべて1フロアの車両となりましたが、それでも車両ごとに構造は少しずつ異なります。「もたれ」と呼ばれる背もたれカバーも車種ごとに用意されており、すべての車両の清掃をこなせる一人前のスタッフになるには、十分な経験が必要です。

繁忙期は臨時列車の本数も増え、かなり忙しくなる仕事ですが、大城さんは「清掃自体は同じ作業でも、毎日いろいろなお客さまとお会いして、状況も毎日変わるので飽きません」と語ります。

「体を動かして、車両をきれいにするこの仕事が好きなんです」

車内清掃は裏方の作業ではなくお客さまサービス

こうした、TESSEIの「7ミニッツ・ミラクル」を支えているのが、事業目的・従業員意識の改革と、「互いに認め合う」文化です。東京サービスセンター指導課の菊地豊さん(当時)によれば、

「かつては清掃業務の地位が低く、従業員のモチベーションも高いとは言えず安全意識にも課題がありました」と語ります。

そこで、当時の鉄道整備株式会社は2006(平成18)年から社内改革を実施します。

「清掃業務の目的は、『お客さまサービス』と明確に定義したのです」

快適で安全・正確な新幹線の運行には、決められた時間内で行き届いた清掃を実施することが必要不可欠です。車内清掃は列車の運転などと並ぶ旅客輸送サービスの一環とし、さらに制服や道具をスマートなものにアップデートすることで、従業員のやる気と責任感を引き出しました。

同僚を尊重する企業文化が技術を支える

同時に進められたのが、社内の風通しを良くし、「互いに認め合う文化」の醸成です。

「20〜70代までの幅広い年代の従業員がいるため、常に相手をリスペクトして、お互いが言いやすくなる環境が大切」と話します。「誰かが『まだ汚れているよ』と指摘したら『すみません』ではなく『ありがとう』と返せる“クオリティコール”、あるいは『靴ひもがほどけていて危ないよ』と言ったら『ありがとう』と返せる“セイフティーコール”を社内に広めています」

お互いに声をかけやすい環境作りも欠かせません。ホーム下の詰所には休憩室がありますが、各テーブルには番号が振られており、毎日自分が使うテーブルが変わります。こうすることで、いつも親しい人同士で固まってしまうことを避け、チーム内の全員が等しく接するようにしています。

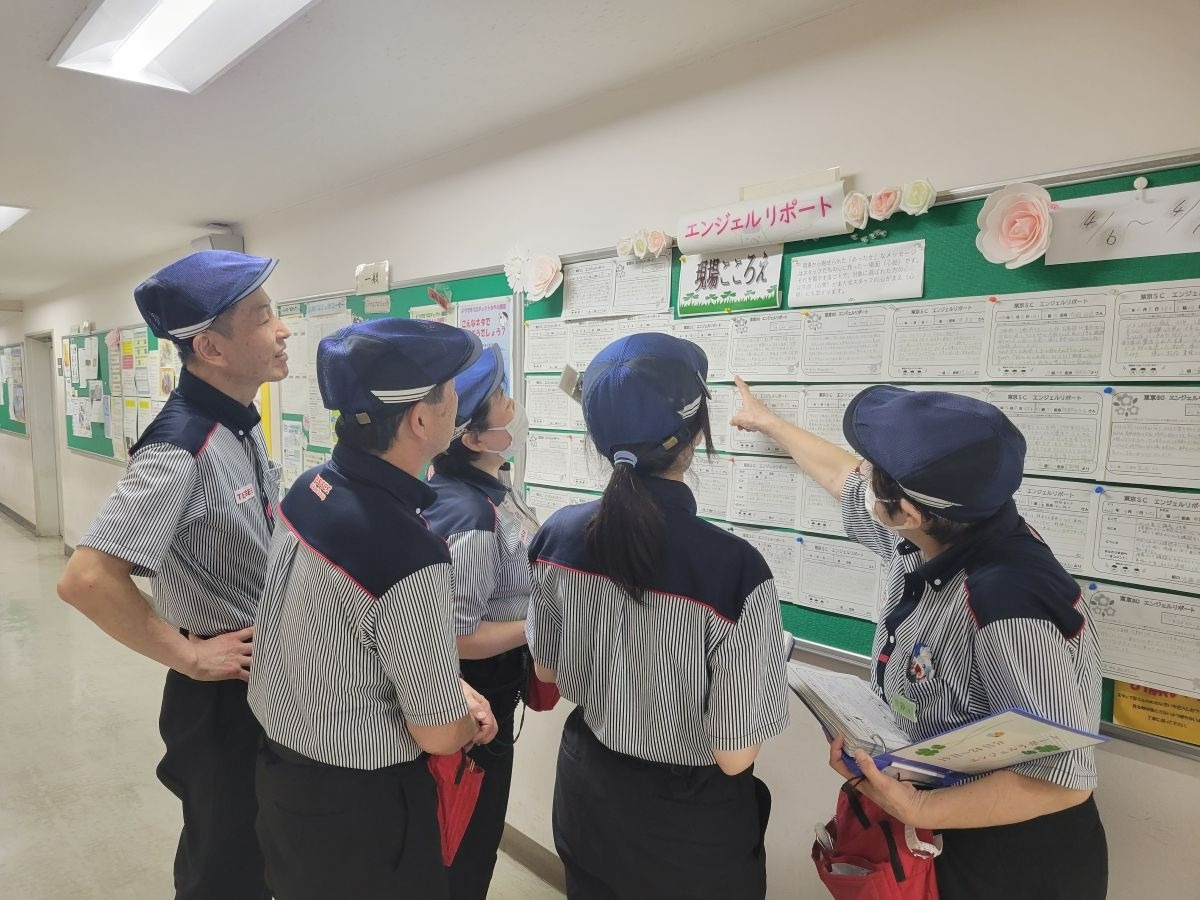

毎日コツコツ頑張る同僚の仕事や行動をリポートする「エンジェルリポート」もすっかり定着しました。「言われた通りにやるだけでなく、みんなで話し合って、お客さまや関係各所にご迷惑をかけずにやりきった時は充実感があります。部下から『この会社で働けてよかった』と言われる時が一番うれしいですね」

新幹線の車両を美しく整える技術の背景には、スピードの追求だけでなく、人を大切にする企業文化があるのです。

通路に掲出されたエンジェルリポート(写真=JR東日本テクノハートTESSEI)

通路に掲出されたエンジェルリポート(写真=JR東日本テクノハートTESSEI)

アイデアと遊び心で働きやすく

TESSEIの清掃用具には、清掃をしやすく、そして仕事を少し楽しくするアイデアがたくさん盛り込まれています。例えば、客室清掃に使用するコードレスクリーナー。近年普通車にも使われるようになりましたが、デザインがシンプルで作業組ごとに使用するクリーナーの識別が難しいという問題がありました。そこで、E5系やE7系など6種類の新幹線車両を模したデザインにペイントしたところ、識別しやすくなっただけでなくカッコいいとお客さまに大評判。JRが主催する車両基地のイベントや、お仕事体験のイベントなどでも活用されています。

新幹線車両のデザインにペイントしたコードレスクリーナー

新幹線車両のデザインにペイントしたコードレスクリーナー

トイレ掃除に使うブラシも、以前はうっかり便器の中に落としてしまうということがありました。そこで、ケースとブラシを紐でつなぎ、落下を防ぐようにしています。

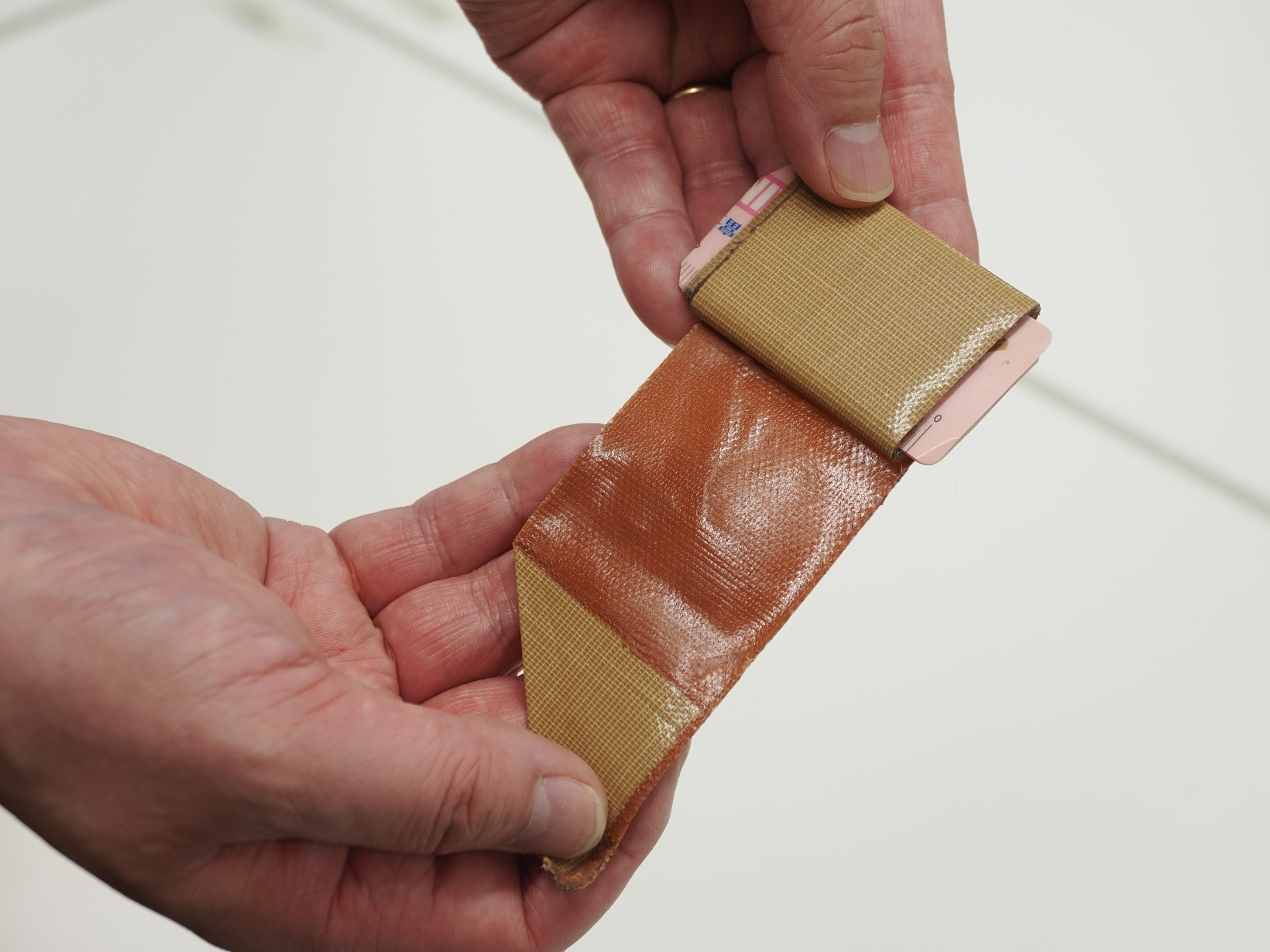

さらに冬場活躍するのが、プラスチック板にガムテープを巻いた道具。ダウンコートなどの羽毛は座席に付着すると、静電気などの影響で意外に除去が難しい問題がありました。そこで、このガムテープ板でペタペタと羽毛を除去するのです。ガムテープそのものを持ち歩くよりもかさばらずポケットにもしまいやすいため、今では冬場の必需品となっています。

これらのアイデアは、いずれも従業員の発案によって改良されたもの。きれいな車内環境を保つために、さまざまな創意工夫が行われているのです。

従業員の発案により実際に清掃で使用されているガムテープ板

従業員の発案により実際に清掃で使用されているガムテープ板

非接触で効率的に座席濡れを検知できる「サーモグラフィ」を導入

最新技術も投入されています。近年導入されたサーモグラフィは、濡れた座席をすばやく検知する技術。サーモグラフィは水分ではなく表面温度を測定する機器ですが、濡れた部分は温度が低くなる原理を利用して水濡れを検知します。以前は座席に接触させる検知ボウキが使われていましたが、1両最大98席すべてに検知ボウキを接触させるには大変な労力が必要でした。そこで、無理なく水濡れを確認できるように導入しました。現在は早組・遅組各3人の担当者が使用しています。

水濡れ部分は青く表示される ※研修センターで撮影 (写真=JR東日本テクノハートTESSEI)

水濡れ部分は青く表示される ※研修センターで撮影 (写真=JR東日本テクノハートTESSEI)

年に一度の「新幹線車両清掃競技会」

毎年6月に実施されているのが「新幹線車両清掃競技会」です。E5系の実物大モックアップやトイレ技能研修エリアがあるTESSEI総合研修センターで、新人が挑戦する「チャレンジ部門」、熟練スタッフによる「エキスパート部門」、そして「トイレ部門」の3つに分かれて技術を競います。選手宣誓や応援合戦もある本格的な競技会で、テーマやルールはお客さまのニーズに応じて毎年変わります。

こうしたさまざまなアイデアと取り組みによって、きれいで快適な車内環境と「7分間の奇跡」が実現されています。東京駅からJR東日本の新幹線に乗車する時は、TESSEIの人々の活躍に注目してみてはいかがでしょうか。

インタビューに答えていただいた、菊地さん(左)と大城さん(右)

インタビューに答えていただいた、菊地さん(左)と大城さん(右)

車内清掃作業「7分間の奇跡」の手順

お客さまのゴミを回収

入線してきた列車の混み具合を見て、使用するゴミ袋の大きさを3種類あるうちのどれにするか瞬時に判断。降車するお客さまからゴミを受け取る。

遺失物確認

移動禁止表示器・赤が点灯している(列車は動かない)こと、足もとや周囲の安全を確認して車内へ。まずはお客さまの忘れ物がないかをチェック。荷物棚には鏡がつき確認しやすくなった。

座席回転

客室の大きなゴミを回収したら、「座席回します」と声がけして座席を回転させる。デッキのくず入れも確認し、ゴミがたまっていれば交換する。

座席清掃

テーブルなどを拭き、背もたれと枕を所定の位置に戻す。1列5席を約12秒で処理し、最大20列ある1車両を4分前後で清掃する。

トイレ・洗面所清掃

客室とは別のスタッフが担当。便器を一つひとつ手早くていねいに磨き、ペーパーやくず入れも確認。

床清掃

デッキで折りたたみ式のホウキを組み立て、客室→デッキの順で床の細かいゴミを集めて回収する。

もたれ交換

交換が必要な“もたれ”を取り換える。最後に責任者が清掃完了を確認する。

降車・礼

車両から出る際は、ホームを歩くお客さまとぶつからないよう左右を確認することが大切。最後に整列してお客さまに一礼。

著者紹介

JR時刻表2025年8月号

- ※取材協力=JR東日本テクノハートTESSEI

- ※取材・文・撮影(特記以外)=栗原 景

- ※掲載されているデータは2025年7月1日現在のものです。