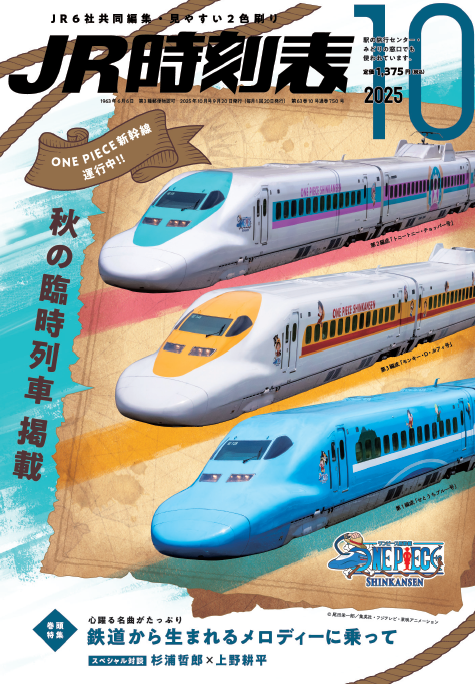

列車旅はメロディーと一緒に

『JR時刻表』10月号(9月20日発売)にて、「鉄道と音楽(音)」について熱く語り合っていただいた杉浦哲郎さんと上野耕平さん。誌面に載せきることができなかったエピソードを、フルバージョンとしてお届けします。

『JR時刻表』×トレたび連動企画です。

――おふたりの音楽活動について教えてください。

杉浦哲郎(以下「杉」) ヴァイオリン奏者の岡田鉄平氏と「スギテツ」というデュオを組んで、コンサートをメインに活動しています。クラシックの名曲を、さまざまな環境音と組み合わせていて、レパートリーのなかに鉄道の踏切やモーター音があるんです。それで鉄道にフォーカスしたアルバムをリリースしたところ、鉄道イベントに声を掛けてもらえるようになりました。

上野耕平(以下「上」) 基本的にソリストとして活動していますが、オーケストラとの共演、サクソフォンのカルテットや吹奏楽団を組んだりもしています。鉄道関連は、杉浦さんとご一緒したのが、きっかけでした。

杉 FM NACK5で、鉄道と音楽をテーマにしたラジオ番組のパーソナリティを務めているんですが、上野さんにゲストで来ていただきました。それが2017年。国鉄の分割民営化30周年でつくったトリビュートアルバムにも参加してもらい、とてもアヴァンギャルドな「鉄道唱歌」をつくってくれたんですよね。

上 大きなきっかけでした。杉浦さんは恩人です!

鉄道を好きになった幼いころの記憶

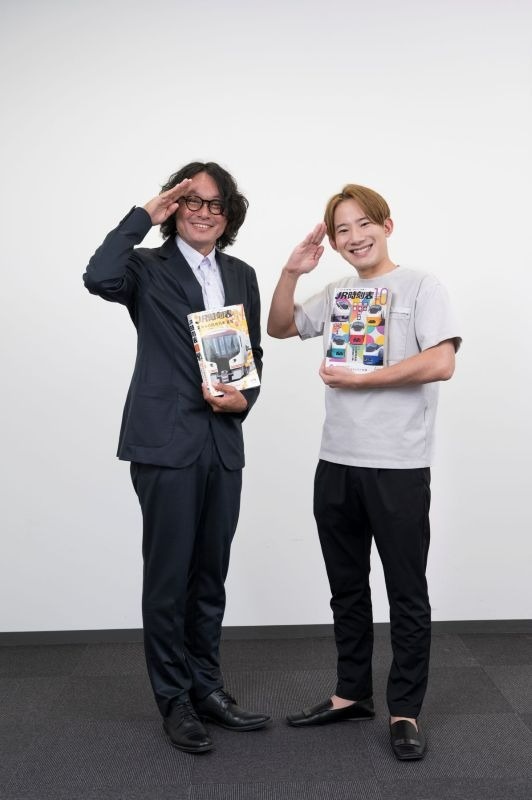

熱く語り合う杉浦さん(左)と上野さん(右)

熱く語り合う杉浦さん(左)と上野さん(右)

――鉄道に興味をもち始めたのは、いつごろでしたか。

上 生まれ育ったのは、茨城の目の前に田んぼが広がる団地。窓を開けたら、田んぼの真ん中を走る常磐線が見えました。物心ついたときには好きになっていて、幼少のころには音で車両形式の判別ができていました。当時はまだ楽器をはじめていないので、鉄道で耳を鍛えられたといっても過言ではないんです!

杉 僕は幼少のころに住んでいた知多半島の常滑から名古屋のピアノ教室へ通うとき、母親に前面展望席がある名古屋鉄道の「パノラマカー」7000系に乗せてもらったのが、鉄道好きになったきっかけです。小学3年生くらいのときに名古屋に引っ越すと、当時小学生の間では空前のブルートレインブームだったんですね。クラスの男子の半分くらいが鉄道マニアでした。

上 すばらしい環境ですね!

杉 「富士」、「さくら」、「みずほ」、「はやぶさ」など、名古屋は、東京を夕方に出発した寝台特急が21時台に到着するんです。だからその時間に、親に頼み込んで借りたカメラを持って、みんなで撮影しにいっていました。

――その後ずっと、鉄道好きが続いたのでしょうか。

杉 僕は、写真の次にきっぷの硬券集めにはまり、のちに時刻表にたどり着きます。時刻表で路線とダイヤを調べて旅のプランを立てることが大好きになりまして、「プランニング鉄」とでもいうんでしょうか。当時は時刻表のうしろのほうに旅館の広告もあったので宿泊先も決めて、空想の旅程を何十パターンも考え、家族にプレゼンしていました。ちょうど〔SLやまぐち号〕が走り始めたころ、焼きもの好きの祖母を「萩焼を見に行かない? 津和野っていいところらしいよ」となかばだまし、往路は新幹線0系、〔SLやまぐち号〕「貴婦人」に乗り、復路は寝台特急「金星」583系という旅を実現させたんです。

2015年まで活躍した特急「スーパーひたち」(写真=交通新聞クリエイト)

2015年まで活躍した特急「スーパーひたち」(写真=交通新聞クリエイト)

上 いいですね。僕はまず車両への興味がありました。子どものころ見ていた常磐線はいろいろな車両が走っていて、国鉄型の普通列車415系があり、特急「スーパーひたち」651系はスター列車でした。特急「ひたち」485系が引退して、特急「フレッシュひたち」E653系がデビューするころで、ちょうど過渡期でしたね。こうした車両への興味から、模型にいきました。最初はプラレールです。当時住んでいたところの近くに、きついカーブの区間があったんですね。レールの傾きと内外の高低差である「カント」を見たときに、「なんてかっこいいんだ!」と。それをプラレールで再現するべく、カーブの外側にいらないチラシをかませ、内側はガムテープで固定したりしていました。

上 その後は、幼稚園の年中くらいにNゲージを買ってもらい、いまや1000両を超えました。仕事で日本各地に行くようになって、かつて憧れていた車両に乗れたりすると、模型が欲しくなるんですよね。いま実家の一部屋に、土台から組んだジオラマを作成中で、ここでもやはりカントにこだわっています。模型ならではのきついカーブではなく、緩いカーブのカントを目指しています。

こだわりの曲線美を追求し続ける上野さん(写真提供/上野耕平)

こだわりの曲線美を追求し続ける上野さん(写真提供/上野耕平)

鉄道と音の親密で刺激的な関係

杉 最近、釧路で仕事があって、1日空いて次の日が岩手の三陸で仕事だったんです。スタッフたちは釧路から飛行機で東京に戻るんですけど、僕はひとり陸路で行こうと。

上 わあ、いいですねえ。

杉 特急〔おおぞら〕と特急〔北斗〕を乗り継いで函館で一泊、快速〔はこだてライナー〕から新幹線に乗り換えて津軽海峡をわたり八戸で下車、海沿いを行こうと思って八戸線、三陸鉄道を南下して釜石まで。2日かけてたどり着きました。道内では、ディーゼルの音と共に過ごし、快速〔はこだてライナー〕から急に電車感が出てきて、いよいよ北海道を離れるなという気持ちに。新幹線を降りて八戸線に乗り換えたら、JR東日本の懐かしい駅メロが聞こえてくる。そうした音の変化から風土を感じることがありますね。列車の汽笛が、遠くの山々からやまびこでかえってくるのも、たまらないです。

――そうした自然の音は、楽譜にできるものなのでしょうか。

杉 打撃音みたいなものは、なかなか難しいのですが、持続している音であれば無理やりですが、楽譜にすることもあります。

上 車両が発する音は、生きている音がします。走っているのもいいですが、駅に停まっている音もいい。ディーゼルの気動車が停まっている音はとくに、ぬくもりがあるんです。名古屋駅の新幹線ホームには、ディーゼル車が停車している音と、軽油の香りが届くんですよ。新幹線に乗って東京に帰らなきゃいけないんだけど、キハ75形に乗ったほうがいいんじゃないかと。誘われるんですよね。

忘れ得ぬ愛しの路線たち

――これまで体験したなかで、忘れられない路線はありますか。

上 大湊線です。日本にこんなところがあるんだっていう驚きがありました。キハ100系が地の果てのようなところを走っていて、潮風もあるし、天候にも左右されるだろうし、管理もたいへんだろうけど、生活の足にしている方がいらっしゃる。車内には野菜を背負ったおばあちゃんが乗っていたり、方言が飛び交っていたり、鉄道って尊い存在だなと感激しました。

杉 僕は只見線ですね。「平成23年7月新潟・福島豪雨」による被災のため不通となる1年前に初めて乗ったんですが、会津柳津駅から新潟県に入るくらいまで、川沿いの美しい風景が永遠に続くような車窓にはほんとうに感銘を受けました。その後、不通だった期間に、福島県主催の只見線沿線を応援する企画にお招きいただき、柳津に泊まり、地元の方たちとふれあうことができたんです。さらに、町内の学校でのコンサートや成人式の記念演奏、復旧の際には記念コンサートで演奏をさせていただいたりと、年を経るごとに変わっていく姿を見せていただくことができました。車窓はもちろん、地元の方たちとの交流も含めて思い入れが深い路線です。

只見線の復旧記念コンサートの思い出。柳津町にある「赤べこの駅(花ホテル 滝のや)」の入口で撮影された一枚(写真提供=杉浦哲郎)

只見線の復旧記念コンサートの思い出。柳津町にある「赤べこの駅(花ホテル 滝のや)」の入口で撮影された一枚(写真提供=杉浦哲郎)

車内ではくつろぐよりやることがたくさん

――列車内では、どんな過ごし方をしていますか。

上 忙しいですよ。車窓の見どころはおさえなくてはいけないし、音も聞かなくてはならないし。上り坂で負荷がかかっている音、車両によってまったく違うブレーキのエアー音等、挙げたらきりがありません。モーターやエンジンの音を聞きたいので、電車だったらモーター車の車両に乗ります。

杉 僕はプライベートだったら完全に呑み鉄です。最近はなかなか買いづらい時代になりましたが、沿線の酒を楽しんでいます。

鉄道を音で感じる音楽の多様な楽しみ方

――今回、列車旅をしながら聴きたくなる音楽をテーマに、おふたりに選曲をお願いしました。どのような視点で選んだか、教えていただけますか。

上 都会の通勤列車に乗っているとき、ふるさとの列車に乗っているとき、鉄道車両の躍動を感じたいとき、などの視点で選びました。

杉 僕は、これまで自分が影響を受けた人たちの作品などから鉄道に関する曲を集めました。

上 ふたりで共通するのは、ドヴォルザークですね。鉄道好きで知られる作曲家です。僕、チェコのネラホゼヴェスという小さな村の駅前にある生家に行ったんです。蒸気機関車が最新の技術だった時代、彼の音楽からは蒸気機関車への憧れや、鉄道への愛をひしひしと感じます。僕が選んだ「交響曲第9番」は「新世界より」として知られていますが、第三楽章はSLそのものです。ベルの音で始まり、中間部は走行のリズムだし、最後は蒸気を吐き出しているようにしか聴こえない箇所がある。鉄道好きの方も、そうじゃない方にも聴いていただいて、鉄道を音で感じてほしいです。

特急〔ひだ〕(写真=交通新聞クリエイト)

特急〔ひだ〕(写真=交通新聞クリエイト)

杉 僕が挙げた「アルプスの牧場」は、特急〔ひだ〕号など、JR東海のHC85系の車内チャイムとして制作したものです。日本各地で長く車内チャイムとして親しまれてきた曲なんですが、HC85系が日本初のハイブリッド気動車ということで、新たにアレンジし直し、試乗車に乗せてもらってスピーカーでの聴こえ方も調整しました。

上 実際に乗車して聴きましたが、感激しました。モダンで、音楽的にもすごく充実していて、旅のはじまりを実感します。

――改めて、鉄道と音楽はどんなところに共通点があると思いますか。

上 鉄の塊が走るという躍動感や、リズム感は音楽と通じるものがあると思います。始まって終わる、必ず終点に到着する、という点もつながっていますね。

杉 僕の場合は、いろいろな人の作品を編曲する仕事を続けていますが、その原点となっているのが、「プランニング鉄」なのかもしれません。こういう楽しみ方もある、という発想は、既にある音楽をアレンジすることのルーツなのかなと思っています。

おふたりにとってゆかりのある列車が表紙となった過去の『JR時刻表』と一緒に

おふたりにとってゆかりのある列車が表紙となった過去の『JR時刻表』と一緒に

杉浦哲郎さんPlaylist

「CHOO-CHOO ガタゴト」

細野晴臣

「Trans-Europe Express」

Kraftwerk

「People Get Ready」

Jeff Beck , Rod Stewart

「弦楽四重奏第12番 へ長調 作品96「アメリカ」:Ⅳ. Vivace ma non troppo」

Antonín Dvořák

スメタナ弦楽四重奏団、パーヴェル・シュテパン

「アルプスの牧場 Long Mix」

スギテツ

上野耕平さんPlaylist

「交響曲第9番 ホ短調 作品95「新世界より」:III. Molto vivace」

Antonín Dvořák

東京交響楽団

「Colonial Song」(Orchestra Version)

Percy Grainger

「3 Dance Episodes from ‟On the Town“:I. The Great Lover Displays Himself」

Leonard Bernstein

ニューヨーク・フィルハーモニック

「Accellerationen Walzer, Op. 234」

Johann Strauss II.

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

「ハイドンの主題による変奏曲 Op.56」

Johannes Brahms

The Rev Saxophone Quartet

*複数曲あり

Spotify『JR時刻表』オリジナル“音で旅する”プレイリストを制作しました!

プレイリストでは、杉浦さんと上野さんのPlaylistの楽曲以外にも、特集内に登場する音楽にゆかりのある4名の方が選んだ楽曲も聴くことができます! 誰がどの楽曲を選んだのか、ぜひ、『JR時刻表』10月号「巻頭特集」と併せてお楽しみください♪

著者紹介

JR時刻表2025年10月号

- ※取材・文=屋敷直子、撮影(特記以外)=鈴木康史

- ※掲載されているデータは2025年9月1日現在のものです。