500系新幹線の「すごいところ」とは…?

山陽新幹線は2025年3月で、全線開業50周年。

いまも絶大な人気を誇る500系新幹線について、JR西日本在籍時に開発担当として携わった京都鉄道博物館 副館長の松井元康さんに、開発の裏話や車両の注目ポイントについて話を伺いました。

山陽新幹線の車両トピックスとあわせて紹介します。

『JR時刻表』×トレたび 連動企画です。

先頭のとんがりは、技術解決の証し

松井元康さんは1992(平成4)年にJR西日本へ入社し、博多総合車両所所長を務めるなど、車両保守を中心に担当。2024年より京都鉄道博物館の副館長に就任しました。そんな松井さんが500系新幹線のプロジェクトメンバーに加わったのは、1995(平成7)年のこと。ちょうど500系の設計が本格化したころでした。

「JR西日本では、1992年に試験用車両の『WIN350』(500系900番台)を製造し、新幹線の最高速度向上に向けたさまざまな試験や技術開発を行ってきました。たとえば、『WIN350』の先頭形状は前後で異なっていますが、これは高速走行と騒音の低減にはどんな形状が適しているのかを検討するためです。新幹線が高速で走る際には、どうしても騒音が発生しますが、500系が最高時速300kmで運転する場合にも、騒音をこれ以上大きくしないことが求められました」

「WIN350」と若き日の松井さん(写真提供=松井さん)

「WIN350」と若き日の松井さん(写真提供=松井さん)

騒音にはいろいろなものがあります。その一つがトンネルに入る際の騒音です。列車が高速でトンネルに入ると、反対側の出口で「ドン」という大きな音が発生します。これを小さくするには先頭形状を工夫すればよい、ということが当時明らかになりつつあったことから、「WIN350」では2種類の形状が用意され、比較検討が行われました。

「ただし、これらの形状はいずれも一定の成果が見られたものの、目標のクリアには至りませんでした。そこで、模型やコンピューターによる解析をさらに行ったところ、車両の断面積を先端から客室部分まで一定のペースで増やすようにすれば、トンネルに入る際の騒音を小さくできることが分かったんです」

そうして生まれたのが、500系のあの先頭形状。断面が円形であることも相まって、車両メーカーでまだ製造途中の500系を見たとき、松井さんは「まるで飛行機のよう」と感じたそうです。

「まだ塗装前で、車体が銀色に光り輝いていましたから、『これは飛行機をつくっています』と言われたら、たぶん信じたと思いますね。ちなみに、500系の客室部分の断面積は、300系よりも1割ほど小さくなっていますが、これも騒音を減らすためです」

試行錯誤の末に生まれた新技術の数々

このほかにも、500系にはさまざまな新技術が詰め込まれました。なかでもよく知られているのが、パンタグラフの形状です。電車のパンタグラフといえば、ひし形もしくは「シングルアーム型」と呼ばれるくの字形のものがほとんどですが、500系には新たに開発された翼型のものを採用。アルファベットの「T」に似た形状で、アームの部分は伸び縮みします。

京都鉄道博物館では、パンタグラフ操作も体験できる(写真はアームが伸縮している様子)

京都鉄道博物館では、パンタグラフ操作も体験できる(写真はアームが伸縮している様子)

「部材の数を少なくするとともに、アームの断面形状を工夫することで、時速300kmで走行しても風切り音がこれまでよりも大きくならないようにしています」

一方、騒音防止とあわせて重要視されたのが、乗り心地の改善です。速度を上げれば乗り心地が悪くなるというのは、鉄道車両に限った話ではありませんが、先にデビューをした300系と500系ではその対策方法が変わったと話します。

「300系の開発時点では、乗り心地が悪化する主な原因は軌道の状態、つまりレールやバラストのわずかなゆがみだと考えられていました。ところが、300系では最後尾の車両の揺れがかなり大きくなるなど、軌道の状態だけでは説明がつかない現象が起こったんです。そこでさまざまな調査を行った結果、『空気の流れが乗り心地に関与している』ということが分かりました」

列車が走行する時には前方の空気が押しのけられ、側面では空気が車両を外向きに引っ張る力が働きます。

「車両を上から見ると、左右非対称の空気の渦が現れ、それが『尻振り現象』と呼ばれる最後尾車両の大きな揺れにつながります。空気の流れが途絶するというより、最後に渦になるのがポイントです。また、車両の形状によっては、さらに空気の流れが乱れて車体を揺らしていました。そのため、500系は新幹線車両としては初めて、両先頭車やグリーン車などに、振動を抑制するセミアクティブサスペンション装置を採用しました」

また、開発中には阪神・淡路大震災が発生。山陽新幹線の線路もダメージを受けたことから、より安全な運転が可能となるよう、追加の対策が行われました。

「追加された機能のひとつが、台車のセラミック噴射装置です。在来線の砂まき装置に似た仕組みで、車輪と線路の間にセラミック粒子を吹き付けることにより、ブレーキ性能を向上させます。セラミック粒子は砂より少量でも大きな効果を発揮するほか、噴射速度なども高速走行に対応したものとなっています」

赤枠部分に設置されているセラミック噴射装置

赤枠部分に設置されているセラミック噴射装置

保守作業を意識したこだわりも

また、松井さんが「ぜひ注目してほしい」と話すのは、床下に見えるカバーです。

「500系は騒音等への対策として、床下機器をカバーで覆っています。このカバーはボルト留めが一般的ですが、500系ではカバーに取り付けた棒状の金具を半回転させ、フレームの受け金具に引っかける『ラッチ式』として、確実かつ容易に開け閉めできるようにしました。また、床下機器の配置も工夫し、応急処置や点検に必要な機器は山側(下り博多方面を向いて右側)に集めることで、スムーズに作業が行えるようにしています」

日々のスムーズな点検を意識し、まとめて配置された床下機器

日々のスムーズな点検を意識し、まとめて配置された床下機器

このように、500系は走行性能や車内設備だけでなく、メンテナンスのしやすさにも配慮。保守の流れも大きく変わったそうです。

「床下機器のカバーは、駅のホームからだと見づらいですが、京都鉄道博物館であれば間近で観察することができます。来館の際には、こうした車両の細かな部分にもぜひ注目していただきたいです」

そして、先頭形状と共に500系を特徴づけているのが、そのカラーリング。東海道・山陽新幹線の車両は、白地に青という配色でこれまで統一されていましたが、500系は濃淡グレーと青色を組み合わせた、これまでにないものとなりました。

「新幹線のイメージがガラッと変わったのではないでしょうか。“瀬戸内を走る車両”というのが全体的なイメージで、窓下の青帯は東海道・山陽新幹線のアイデンティティーを表現しています」

〔のぞみ〕として、ついにデビュー!

こうして1996(平成8)年1月に完成した500系は、1年以上にわたる走行試験を実施。新車開発にはつきものともいえる初期トラブルを、一つずつクリアしていきました。そして1997(平成9)年3月、新大阪~博多間の〔のぞみ〕としてデビュー。まさに“満を持して”という言葉が合う登場で、初日から大きな注目を集めました。

「デビュー当初はまだ増備車が完成しておらず、1編成だけの存在でした。もし故障が起きれば運休、あるいは違う車両での運転となり、『500系に乗りたい』というお客さまの期待を裏切ってしまうことになりますので、気の抜けない日々でした。幸い、デビュー後に大きなトラブルはなく、毎日無事に走ってくれたのは大きな成果だったと思います」

当初は1日2往復(うち1往復は臨時列車)でしたが、この年の夏ごろからは徐々に増備車も完成したことから、11月には東海道新幹線区間への乗り入れも1日3往復で開始。その後も運転本数が増加し、最盛期には1日8往復(すべて定期列車で、うち7往復は東京~博多間、1往復は新大阪~博多間)となりました。山陽新幹線区間では当時世界最速タイとなる最高時速300km運転が行われ、その際には「ただいま時速300km/hです。We are now travelling at 300km/h.」という表示が車内の情報案内装置に。まさに今、世界最速列車に乗っているんだ!と多くの乗客をワクワクさせました。

日本を代表する鉄道車両の一つとして、絶大な人気を集めた500系。しかし一方で、運用にはいろいろな制約がありました。その大きな一つが、座席配置の違いです。500系の先頭部は長さ約15mと300系より大幅に長く、その分だけ客室スペースが減少しています。

また、客室の一部もすぼまった形となったことから、最前部の2列は新幹線で一般的な3+2席の配置ではなく、2+2席の配置とされました。

*京都鉄道博物館展示車両。普段は車内に立ち入ることができません。

これらを補うため、先頭車の客扉は後ろ側の1カ所のみとしたほか、洗面所の数なども調整。最終的に、客席数は300系より1席増えたものの、今度は座席配置の違いから車両運用や駅の案内などでデメリットとなることがあったのです。

そこで、N700系の増備が進んだ2010(平成22)年2月、500系は〔のぞみ〕を引退。以降は8両編成となり、山陽新幹線区間で〔こだま〕として“第2の人生”を歩むことになりました。

500系の人気を加速させたコラボの数々

もっとも、〔こだま〕となってからも500系の人気が衰えることはありませんでした。そんななか、「移動手段としてだけでなく、車内で旅をより楽しめるように」との思いから、2009(平成21)年には〔こだま〕用となった編成の8号車最前部にある座席が撤去され、子どもが遊べる「お子様向け運転台」が設置されています。さらに、2014(平成26)年7月には1編成が「プラレールカー」としてリニューアル。1号車の座席がすべて撤去され、こちらにも「お子様向け運転台」が設置されたほか、「プラレール」の大型ジオラマやプレイゾーンなどが設けられました。

そして2015(平成27)年11月、この編成は再びリニューアルが行われ、「500 TYPE EVA」車両となります。アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』とのコラボレーション企画の一環として登場したこの列車は、実物大のコックピットを車内に再現したほか、多彩な車内装飾を実施。外観も作品の世界観に沿った全面ラッピングとなりました。この「500 TYPE EVA」車両は鉄道ファンだけでなく、アニメファンをも巻き込んだ一大ブームに。「この車両に乗ること」を旅の目的とする人も絶えなかったことから、当初の予定から運転期間が大幅に延長され、2018年5月まで延長されました。

現在、この編成は「ハローキティ新幹線」として、2018年6月から運転中です。「500 TYPE EVA」車両から一転したパステル調のデザインで、車内はフォトスペースや山陽新幹線沿線の府県などを紹介するコーナーを設置。グッズ販売なども行われており、海外からの旅行者にも人気です。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655566 (写真=交通新聞クリエイト)

一方で、登場から30年以上が経ち、交換部品の確保などの苦労も増えたようです。新幹線車両としては珍しく、制御機器を新しいシステムに交換するなどの更新工事が行われているものの、先日ついに「2027年をめどに引退予定」と発表されました。

「500系がここまで長く活躍できたのは、“根強い人気に支えられて”という面も大きいかもしれません。また、500系は時速320kmでのすれ違いを念頭に設計されており、車体が頑丈につくられています。実際、『すれ違った時の揺れは500系が一番小さい』という声を運転士から聞くこともあり、開発に携わった人間として誇らしい思いです」

他の編成よりも一足早く引退した第1編成の1号車は、2016年にオープンした京都鉄道博物館で大切に保存されています。

「今また500系に携わる仕事をしているというのは感慨深いですし、500系に駆け寄る子どもたちの姿を見ると、とてもうれしく思います。ここでは500系をじっくりと観察することができますし、まだ現役で活躍している編成もいますので、さまざまな形でぜひ500系の魅力に触れてほしいです」

500系の完全引退まであと2年ほど。皆さんもこの機会に、500系新幹線に乗って旅をしてみませんか。

500系新幹線を「相棒」と話す松井さん。完全引退への思いを聞くと、「本当におつかれさん、という思い。最後まで頑張って走り切って」と話した

500系新幹線を「相棒」と話す松井さん。完全引退への思いを聞くと、「本当におつかれさん、という思い。最後まで頑張って走り切って」と話した

京都鉄道博物館

山陽新幹線 車両トピックス!

現役で活躍している車両や懐かしの車両など、山陽新幹線の歴史を彩る新幹線車両の一部を紹介します。

0系「ウエストひかり」(1988年3月~2000年4月)

普通車の座席をグリーン車と同じ2+2配置とし、ビュフェを改造したカフェテリアが設けられました。この座席配置は「ひかりレールスター」などにも受け継がれています。(写真=レイルマンフォトオフィス)

100系「グランドひかり」(1989年3月~2002年11月)

16両編成の中間4両が2階建てで、うち1両は食堂車、残り3両は2階がグリーン車で1階が普通車となっていました。100系のうち「グランドひかり」編成は、先頭部の“鼻”の下に空気取り入れ口があるのが特徴です。(写真=交通新聞クリエイト)

700系「ひかりレールスター」(2000年3月~)

山陽新幹線用として新造。客室内にコンセントを設置した初めての新幹線車両です。一部列車で8号車の4人用個室が使用できるほか、2+2配置の「サルーンシート」も一部車両で設置されています。(写真=交通新聞クリエイト)

N700系〔みずほ〕〔さくら〕(2011年3月~)

九州新幹線直通用に開発された8両編成のN700系で、普通車指定席は2+2配置と「ひかりレールスター」の座席配置が踏襲されました。JR西日本とJR九州の車両があり、車内チャイムなどが違います。(写真=交通新聞クリエイト)

「500 TYPE EVA」(2015年11月~2018年5月)

アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の世界観に合わせた外観とし、1号車には実物大コックピットやフォトスポットなどを設置。2号車も座席や壁などに装飾が施されていました。(写真=交通新聞クリエイト)

「ONE PIECE 新幹線」(2025年春デビュー予定)

「新たな乗車体験」と「沿線地域の魅力」が楽しめる車両です。ブルーを基調とした「せとうちへの旅」がテーマの第1編成「せとうちブルー号」に続き、第2編成と第3編成も登場予定!(画像提供=JR西日本)

著者紹介

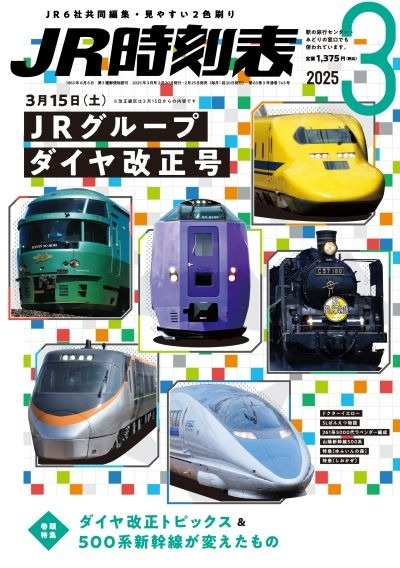

JR時刻表2025年3月号

- ※取材協力=京都鉄道博物館

- ※取材・文・撮影(特記以外)=伊原 薫

- ※掲載されているデータは2025年2月1日現在のものです。