鉄道との付き合い方もいろいろ

今さならながら、鉄道とは、なんでしょう?

移動の手段。これは誰もが思うことです。

ところが、趣味となるとそれだけではないようで、「Stay at Home」がよく聞かれる昨今でも、鉄道との付き合い方はたくさんあります。

その道の達人・池口英司氏による著書『大人の鉄道趣味入門』(交通新聞社新書)では、鉄道のいろいろな楽しみ方、さらに楽しみの作り方まで解説されています。

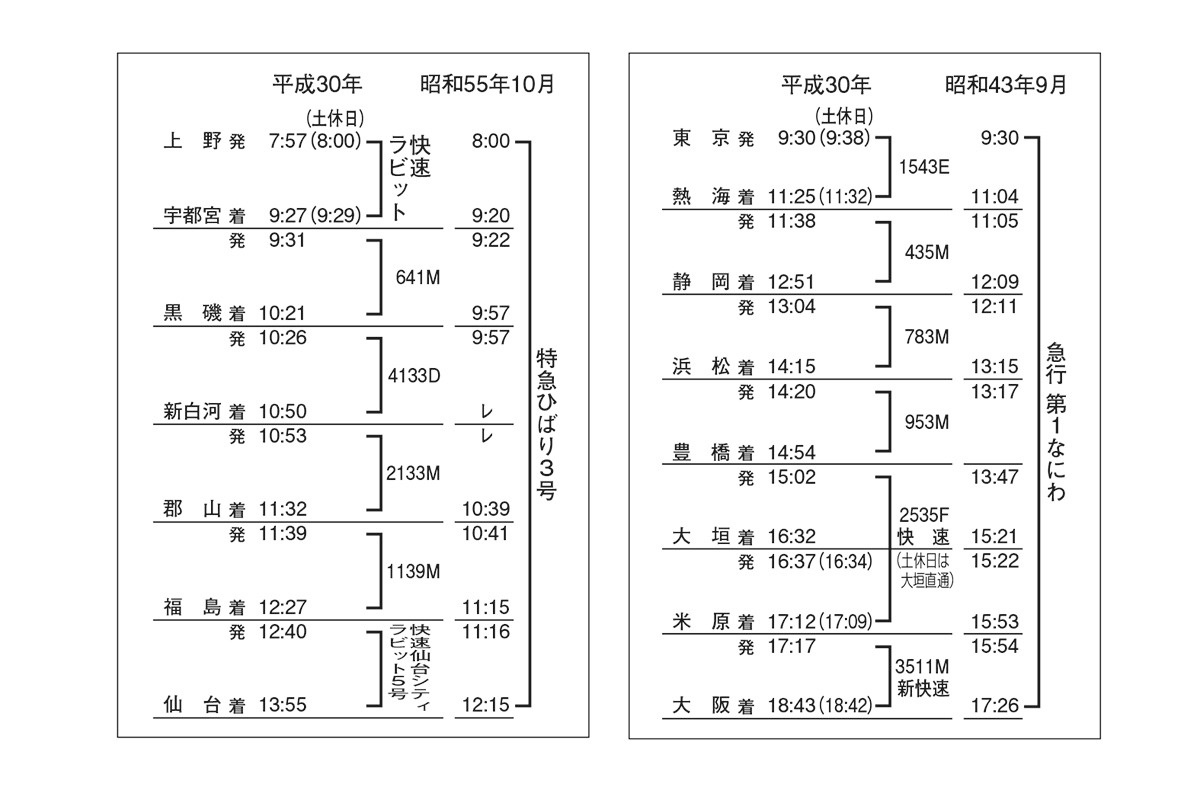

たとえば、「青春18きっぷなどでよく乗る現在の普通列車は、速度が速く乗り継ぎもいいため、昔の優等列車とさして変わらない所要時間」(下図参照)なんだそうです。しかも、こうした乗り継ぎダイヤを調べるには、検索ソフトでは条件設定が難しく、今でも紙の『JR時刻表』が一番簡単なんだとか。

そこで、当回では『JR時刻表』を手に、掲載された列車時刻を使い、こうした意外な「知る」にチャレンジしてみましょう。

昔の優等列車と今の普通・快速列車の時刻表を比較すると…。これは東京~大阪間と、上野~仙台間の例

昔の優等列車と今の普通・快速列車の時刻表を比較すると…。これは東京~大阪間と、上野~仙台間の例

命題① 同じ区間を何往復できるか?

長距離をたくさんの列車が運転されている区間に乗ると、次々に列車とすれ違います。

そこで浮かぶ素朴な疑問が、「一日で何往復」できるか? ということ。

単純に一日24時間を所要時間で割っても答えはでません。

問題です。東海道新幹線で東京駅を始発に乗ると、東京~新大阪間を何往復できるでしょうか?

(実際に乗るわけではないので、折り返し時間は3分以上と定義します)

答え 3往復

東京/600→(のぞみ1)→/830新大阪833/→(のぞみ94)→1103/東京/1109→(のぞみ27)→1336/新大阪/1345→(のぞみ24)→1615/東京1621→(のぞみ239)→1848/新大阪/1857→(のぞみ248)→2124/東京

一日に3往復とはさすが東海道新幹線です。ちなみに、忙しいタレントさんなどは、東京と大阪で仕事しながら一日2往復することもあるそうです。

余談:新大阪発1851ののぞみ440号という臨時列車があり、これに乗るとすると東京発2124ののぞみ265号に乗れてしまい「3往復半」となります。

命題② 一番、早い列車を探せ

同じ列車名でも所要時間が違う列車があります

同じ列車名でも所要時間が違う列車があります

同じ特急列車でも、微妙に所要時間が違うものです。

一番、早い列車を知っておくと、いざ乗るというときに役に立つだけではなく、「〇〇~〇〇間は約○時間」という目安を知ることができ、時間感覚の物差しにもなります。

また、ちょっとしたビジネス上の会話のきっかけになったりします。

問題です。札幌~帯広間で、所要時間が一番短い列車は?

答え

おおぞら12号 2時間25分

ちなみに2位はおおぞら5号で2時間27分です。これを調べると、一般的に昼時間帯か深夜時間帯に早い列車が多いことが分かります。たとえば東海道新幹線の東京~新大阪間は「2時間30分」というイメージがありますが、最終ののぞみ号は2時間21分。不思議なことに、上り下りとも21時24分発、23時45着でピッタリ同じです。

命題③ 普通・快速列車でどこまでいけるか

首都圏で広く活躍するJR東日本のE231系

首都圏で広く活躍するJR東日本のE231系

普通列車の速度は意外と早いと当書。ということで浮かぶ疑問は、やはり「一日で、どこまでいけるか」でしょう。

問題です。東京駅を始発で出発して東海道本線の普通列車を乗り継ぐと、一日でどこまでいけるでしょうか?

条件は普通乗車券や青春18きっぷを使用するものとします。

答え 小倉駅(一日で九州まで行けます。東京付近と徳山付近の時刻表の見方がポイント!)

東京441→453/品川/510→621/小田原/622→645/熱海/649→918/浜松/923→957/豊橋/1002→1132/大垣/1142→1217米原/1220→1447/姫路/1503→1523/相生/1525→1804/糸崎/1829→2159/徳山/2200→2350/下関/2351→005/小倉

13本の列車のうち、山陽本線と鹿児島本線の列車は国鉄時代の現役車両(115系〈写真〉、415系)

13本の列車のうち、山陽本線と鹿児島本線の列車は国鉄時代の現役車両(115系〈写真〉、415系)

大人だからこその、鉄道趣味の味わい方って?

いかがでしょうか?

こういったことは、あくまで机上の遊びと言ってしまえばそれまでですが、

実際の旅へ、というより自分だけの旅や時間の使い方へと応用することもできますね。

交通新聞社新書『大人の鉄道趣味入門』では、上記のような時刻表を使った楽しみ方はもちろん、

大人になったからこそ楽しめる、奥深い鉄道趣味の味わい方を紹介しています。

あなたはさて、どんな楽しみ方を選び取るでしょう?

鉄道とは、時間を豊かにしてくれる人生の友でもあります。自分なりの楽しみ方を、作ってみませんか?