わたしたちの生活を変えた、懐かしの列車たち

新幹線や観光列車に、リニアモーターカー。早く・便利に・快適に、と列車の進化は日進月歩です。明治時代の鉄道の誕生から今日まで、さまざまな列車が作られてきました。そのなかで、“名列車”という言葉を、鉄道ファンならずとも一度は聞いたことがあるでしょうし、口にしたこともあるかもしれません。では、名列車とはなに?

鉄道を多角的にとらえて考察をする原口隆行さんは、著書『ライフスタイルを変えた名列車たち』(交通新聞社新書)で、人々の暮らしに大きく影響を与えた記憶に残る列車を“名列車”と定義し、その背景を当時のさまざまなメディアをひもとき解説しています。そのうちのほんの一部ですが、交通新聞社の蔵出し写真とともに紹介します。

- ※トップの写真は、新橋駅付近を走る特急こだま

東京~大阪の往復が日帰りになって、がっかり?

昭和33年東京駅で行われた出発式。テープカットは十河信二国鉄総裁

昭和33年東京駅で行われた出発式。テープカットは十河信二国鉄総裁

東海道本線に日本初の電車特急として登場した「こだま」。当時の『時刻表』の巻頭グラビアでは、『東京~大阪を6時間50分で快走するので、朝発って夕方に帰ればその日のうちに帰ることができる』というふれこみでした。でも目的地での滞在時間は2時間ほどで、慌ただしい! 出張族からは「仕事を終えて一杯やりたかった」「出張先で泊まるのも楽しみなのに」と嘆き節が多かったとか。

貸切列車でさらに楽しくなった修学旅行

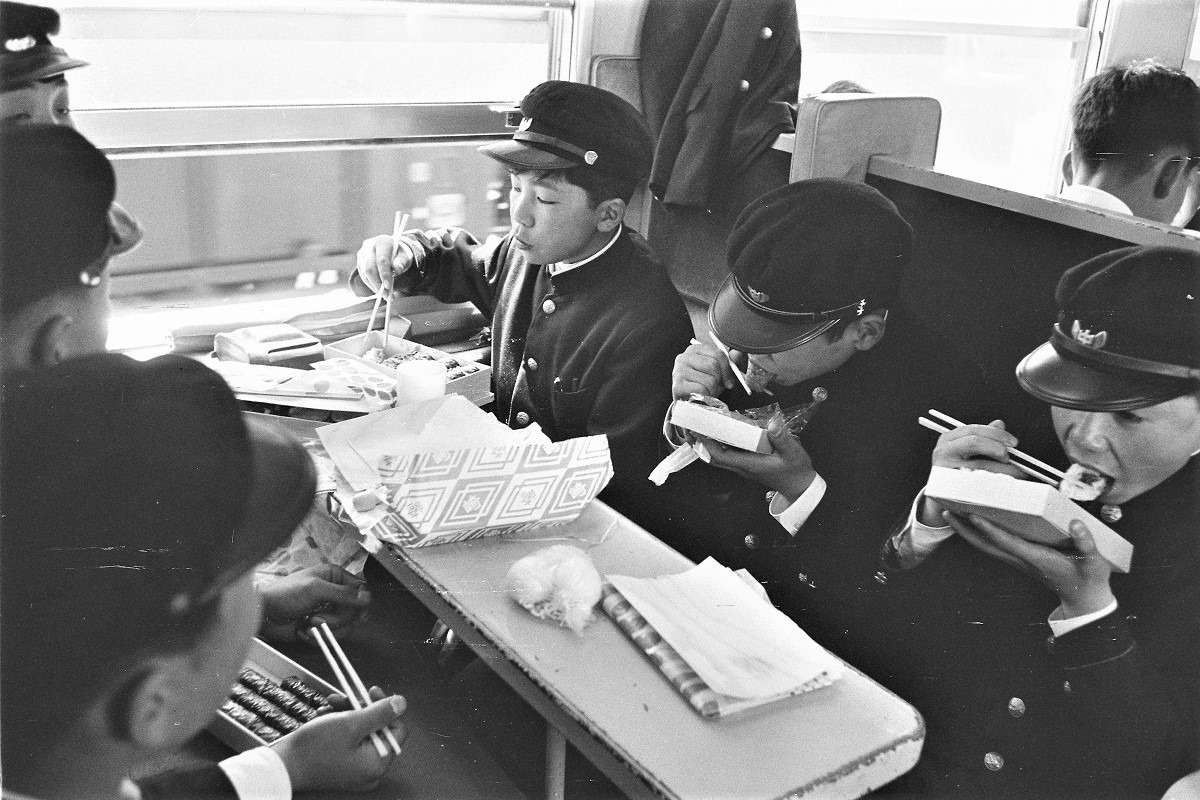

友人同士で同じ駅弁をほおばるランチタイムは、なによりの思い出

友人同士で同じ駅弁をほおばるランチタイムは、なによりの思い出

かつて、修学旅行といえば鉄道の旅。ベビーブームで中学生の数が急増した昭和34年には、東海道本線に修学旅行専用列車「ひので」と「きぼう」が誕生しました。

一般客と同じ列車に混在して移動していた時に比べ、一般客側も修学旅行生側もストレスなく移動を楽しむことができるようになりました。余談ですが、この修学旅行専用列車を最初に企画したのは、のちの近畿日本ツーリスト副社長となる馬場勇氏でした。

北海道と東京を直通運転! 豪華列車の登場

北斗星の食堂車では、広々とした空間でフランス料理を楽しめました

北斗星の食堂車では、広々とした空間でフランス料理を楽しめました

青函トンネルが開業した昭和63年、初めて、上野~札幌間を乗り換えなしで直通運転した特急「北斗星」。トイレとシャワールームを備えたA寝台個室「ロイヤル」を筆頭に立派な内装で“走る豪華ホテル”の異名をほしいままにしました。

当時、羽田空港~新千歳空港の航空便が1日30本弱飛んでおり、利便性では敵いませんでしたが、豪華な内装、コースのフランス料理や旅情が人気。

それまで鉄道といえば移動手段のイメージが強かったのですが、鉄道ファンのみならず、多くの人を「乗りたい!」と思わせる憧れの列車となりました。いまJR各社で走る豪華観光列車・クルーズトレインの先駆けともいえるでしょう。

日本全国を一本のレールでつないだ“最終走者”

瀬戸大橋を渡る開業当時の「快速マリンライナー」。先頭車は213系クロ212形展望グリーン車

瀬戸大橋を渡る開業当時の「快速マリンライナー」。先頭車は213系クロ212形展望グリーン車

国鉄分割民営化が行われた翌年(昭和63年)、本州と四国を結ぶ本四備讃線が開業。この路線は、北海道から九州までをつなぐ最後の鉄路でした。

これまでの連絡船と比べ40分ほどの短縮で、地元の通勤通学客を支えました。また告知ポスターのキャッチコピー「レールが結ぶ、一本列島。」も話題となり、グリーン席の展望車も注目を集め、旅人にも人気を博しました。

仕事の後そのまま四国中国へ。新しい旅のスタイルを確立

思い思いに旅のスタンバイ。さあこれから、出雲へ向けて出発です!

思い思いに旅のスタンバイ。さあこれから、出雲へ向けて出発です!

JR線上に唯一残る定期運行の寝台列車として名を馳せる「サンライズ瀬戸」「サンライズ出雲」。22時に東京を出て、前者は高松に朝7時半頃、後者は出雲市に10時頃到着する、出張や旅に効率のよい列車です。平成10年の運転開始以来佇まいの変わらない、昔ながらの寝台列車はこれが最後。そんなノスタルジックな雰囲気が令和の今、女性の一人旅や外国人旅行者にも人気を博しています。

思い出の、あの列車も載ってる?

“名列車”といえば、とかく幹線を走る特急列車がまず頭に浮かびがちですが、これまでの鉄道史上、快速や普通列車にもありました。交通新聞社新書『ライフスタイルを変えた名列車たち』では、そのような比較的地味な列車にもスポットを当てて、全部で49列車の盛衰を見つめています。あなたの心に刻まれている列車も登場するかもしれません。