現役行司が語る「相撲列車」の舞台ウラ

港区高輪図書館主催の「大人の趣味講座」に「大相撲と鉄道~相撲列車の舞台ウラ」というタイトルの講座がありました。

講師は、幕内格行司の木村銀治郎さんです。

現役の行司さんが、たくさんの力士たちが乗る団体列車、いわゆる相撲列車のことを話してくれるとは。

ナカの人ならではの興味深い話が聞けるのではと、期待が膨らみます。

- ※トップの写真は、高輪図書館の入口。以下イラストはすべて能町みね子さんによる

相撲列車を仕切るのは誰なのか

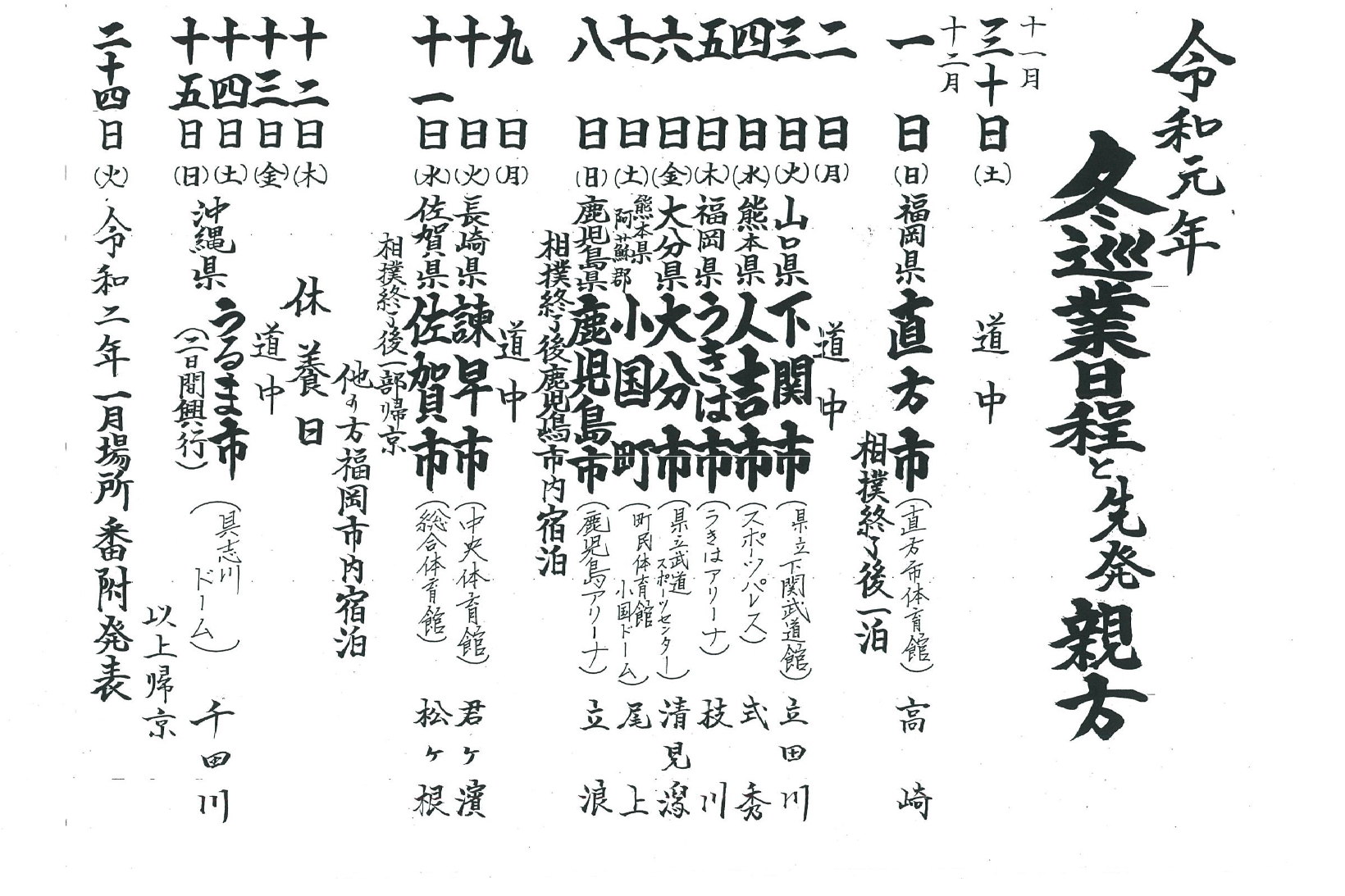

地方巡業の日程表を書くのも行司の仕事。相撲字が美しい

地方巡業の日程表を書くのも行司の仕事。相撲字が美しい

装束姿ではない普段着の銀治郎さんが、ホワイトボードに大相撲の1年間をざっくりと書き出していきました。

大相撲の1年間は、年6回の本場所と、春夏秋冬4回の地方巡業を中心になりたっています。

ほぼ休みなく全国を移動しまくる大相撲において、力士たちが乗る相撲列車の手配や車両割り、座席指定を行うのは旅行代理店などではなく、「輸送係」を務める行司だという話に、会場から「へ~」という声があがりました。

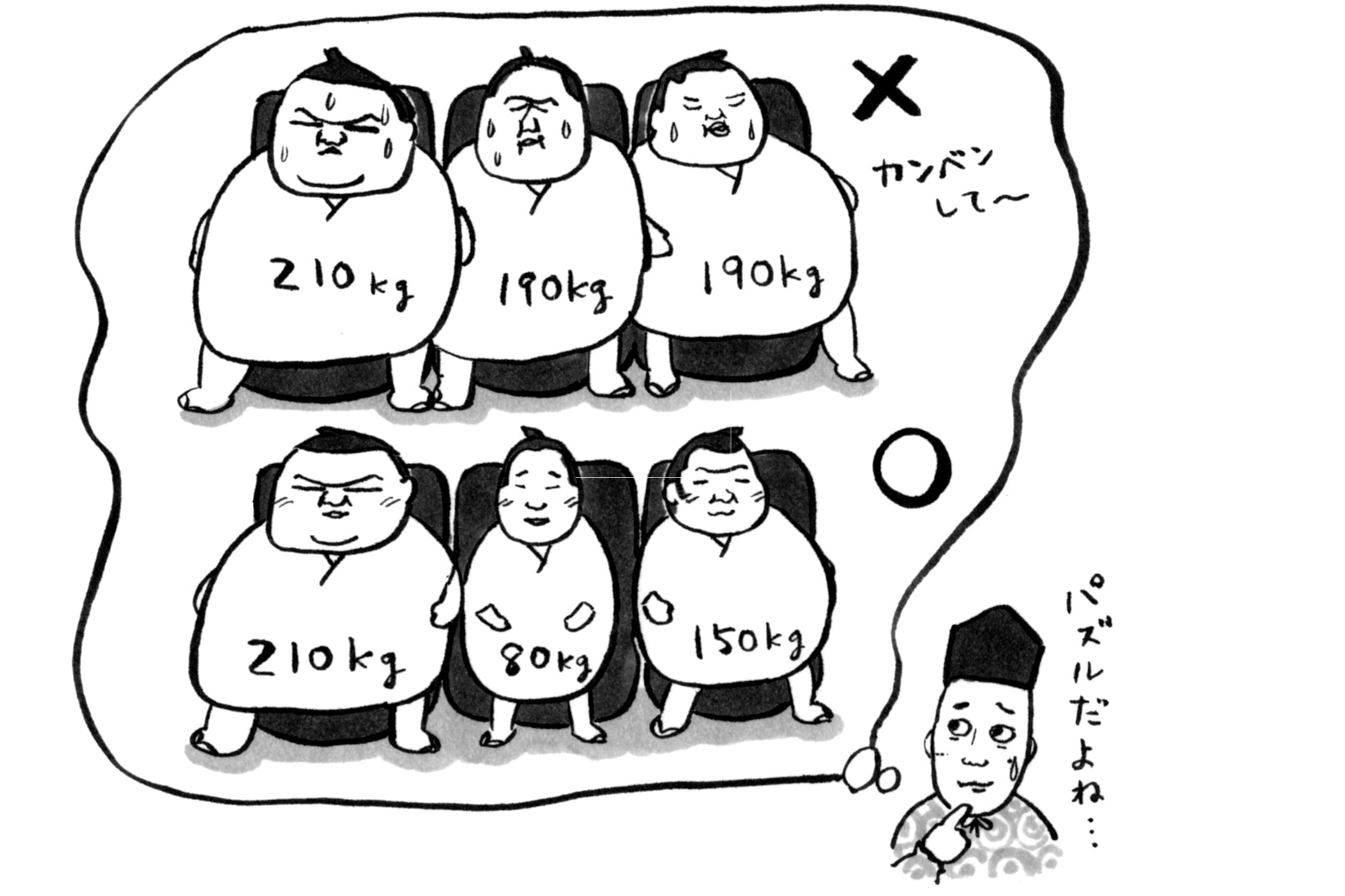

配席はまるでパズル

100kg未満の若い力士は三列シートの真ん中になりがち

100kg未満の若い力士は三列シートの真ん中になりがち

年3回の地方本場所の東京から名古屋、新大阪、博多間往復の東海道・山陽新幹線移動は「大移動」と呼ばれています。

大移動の新幹線には幕下以下の力士と若い行司、呼出し、床山のほか、引率責任者の親方2名と行司2〜5名ほどが乗っています。

新幹線は貸切ではありませんので、与えられる座席は1人1つ。身体の大きな力士の隣席には100kg未満の若い力士や、若い行司、呼出し、床山をパズルのように配するそうです。

快適な移動のために手腕をふるう

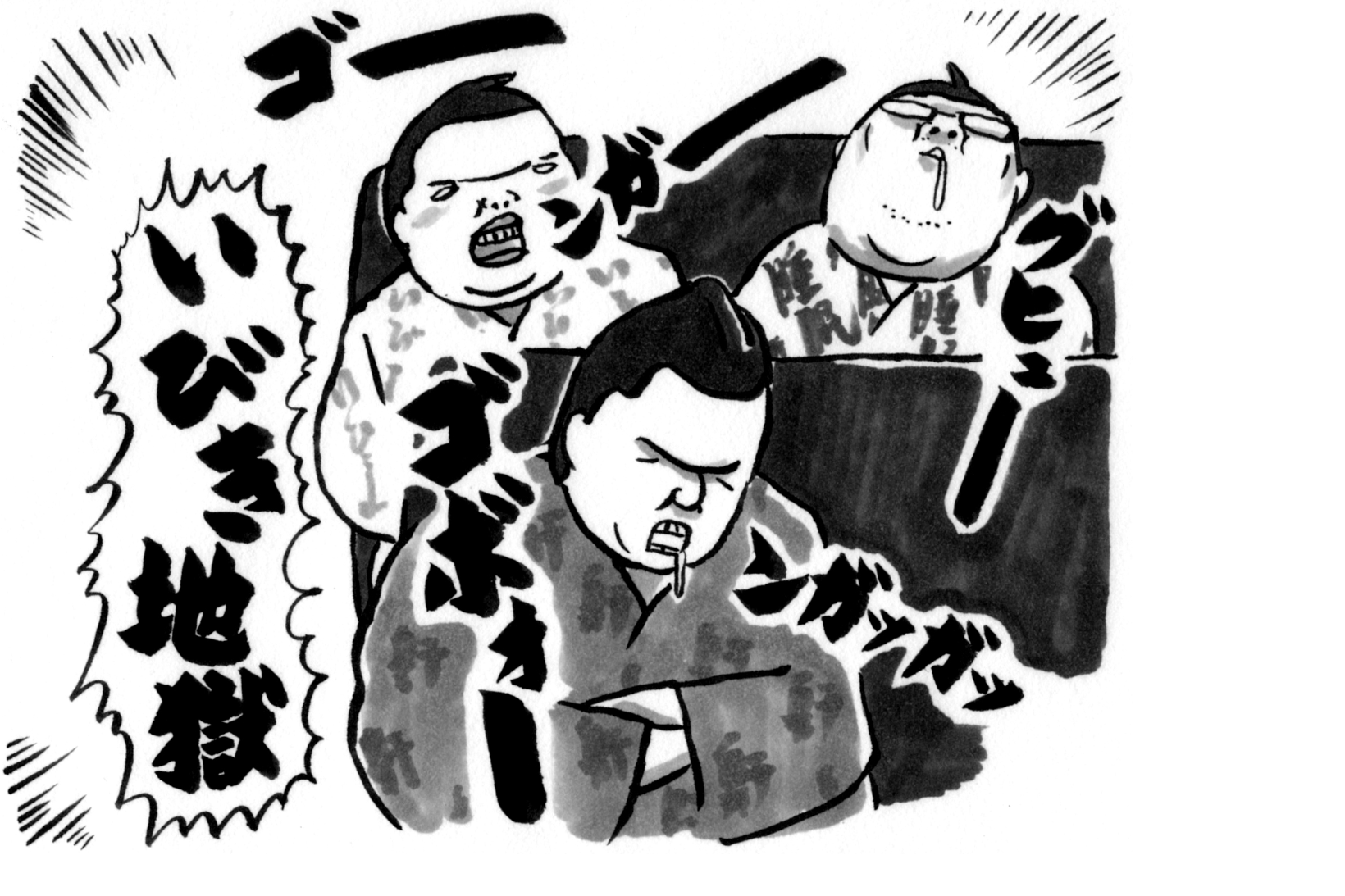

相撲列車では寝ている力士が多いらしい

相撲列車では寝ている力士が多いらしい

地方巡業では団臨(団体臨時列車)を走らせることがあります。

完全貸切のため、ゆとりをもって座ることができます。

配席は、銀治郎さんの腕の見せどころで、同郷の力士同士を近くにしたり、対面させたクロスシートに横綱や大関を、すぐ後ろに付け人を配するなど、皆が快適に移動できるように心がけているとか。

講座では、遠藤関から「銀(銀治郎)さん、僕の隣でお願いします」とよくリクエストされるというこぼれ話も披露されました。

ほかにもいろいろ、「大相撲と鉄道」のあれこれ

1時間半の講座ではとうてい語りきれなかった「大相撲と鉄道」についてのあれこれ、特に、相撲列車にまつわる手続きや銀治郎さんならでは采配の妙の数々、実際の車両割表など貴重な資料は、ぜひ交通新聞社新書、銀治郎さん初の著書、その名もずばりの『大相撲と鉄道』に詳しく載っています。

かつての、大相撲も鉄道もずっとおおらかだった時代の爆笑エピソードも収録されていますので、ぜひ本にてお楽しみください。