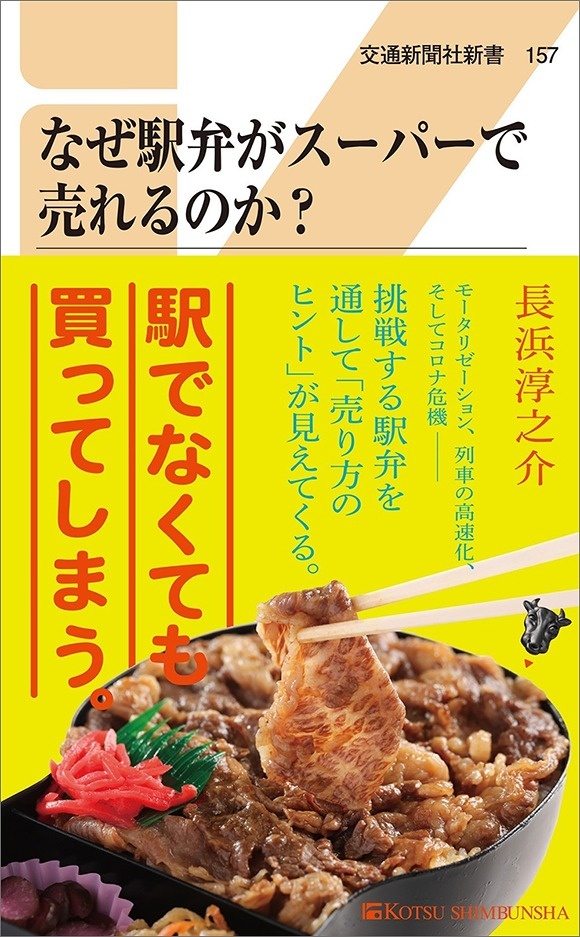

駅弁がスーパーでも置かれる不思議

スーパーの売り場に積まれた駅弁、つい手に取ってしまう人は多いのではないでしょうか。そもそも駅弁とは、読んで字のごとく「駅で売られるお弁当」です。ではなぜスーパーで駅弁が売られ、なぜ日本人はそんな駅弁に惹かれてしまうのでしょう。『なぜ駅弁がスーパーで売れるのか?』(交通新聞社新書)より一部抜粋して、その理由に迫ります。

- ※トップの写真は、スーパーの売り場に山積みになった人気駅弁「峠の釜めし」

ずっと昔から、駅弁は駅で売れない

「峠の釜めし」も駅での売上はごくわずか。ロードサイド店(写真)ではるかに多くの駅弁を販売している

「峠の釜めし」も駅での売上はごくわずか。ロードサイド店(写真)ではるかに多くの駅弁を販売している

駅弁はもともと、列車の窓越しに売る「立ち売り」が一般的でしたが、昭和30年代ごろから列車の高速化で窓が開かなくなり、だんだんと駅弁を売ることができなくなっていきました。

地方では過疎化とモータリゼーションの進行で鉄道の利用者が減少。駅の売店が閉鎖し、車内販売が縮小、廃線などもあり駅弁の売り場がどんどんなくなっていったのです。

駅とともに育ってきた商店街は賑わいを失っていき、逆にロードサイドでは商業地区やショッピングセンターが集中。「ふるさと」の光景が失われていくような状況が全国的にみられるようになりました。そうして醸成されていった「ふるさと」への喪失感をエンジンにして成功を遂げたのが、京王百貨店が主催する駅弁大会です。

初回から大反響の京王百貨店駅弁大会

第一回大会の会場の様子

第一回大会の会場の様子

京王百貨店新宿店の「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」は今年で57回目を迎えた長寿イベント。

第1回大会が開催されたのが昭和41年、高度経済成長の真っ只中でした。当時は集団就職の最盛期でもあり、旅立ちの場所は常に駅。故郷を離れて暮らす人たちにとっても駅弁は郷愁を呼び覚ますアイコンとなったのでしょう、大会は初回からたくさんの人に受け入れられました。

それから本格的に発展して人気の頂点に達していくのは、秀逸な企画を連発する90年代後半になってからです。

日本人の心を掴んだ企画の数々

廃線駅弁の復刻企画(当時の駅弁大会チラシより)

廃線駅弁の復刻企画(当時の駅弁大会チラシより)

90年代後半、廃線によって幻の存在となっていた駅弁の復刻企画や「東西カニ対決」といった対決シリーズなど、郷愁を誘い、郷土愛に訴えるような企画を連発。メディアでも取り上げられ話題になります。ちなみに、対決シリーズは当時人気番組だった『料理の鉄人』にヒントを得た企画だったそうです。

駅弁づくりの達人が地域の代表として味を競い合うという演出の効果も相まって、だんだんと「駅の駅弁」は「ご当地の特別なお弁当」としての認知と人気を高めていったというわけです。

B級グルメやゆるキャラなど、ご当地もの好きが多い(気がする)日本人が駅弁に惹かれるのも納得ですね。

駅弁は「売れるものづくり」のヒントになる

交通新聞社新書『なぜ駅弁がスーパーで売れるのか?』は、「駅で売れない駅弁」が駅以外でも売れる価値をどうやって高めてきたのか解き明かします。

一見地味な「いかめし」がなぜ京王百貨店で売上個数1位なのか、ヒット駅弁を生み出した駅弁業者はどんな苦労を乗り越えてきたのか……駅弁を通して、長く愛され売れ続けるものづくりのヒントが得られる1冊です。