「きめつ」でも「あつもり」でもなく、昭和50年代の前半は「ぶるとれ」だった

子どもが熱中する遊びには流行があるものです。今なら「きめつ」とか、「あつもり」だったりするのかもしれませんが、昭和50年代前半、多くの男の子がハマっていたのは「ぶるとれ」。昭和52(1977)年~昭和60(1985)年頃には、鉄道が社会現象となった「ブルートレイン・ブーム」が起きました。

クラスの誰もが友達よりも多くの列車名を暗記しようと頑張ったし、放課後には連れ立って駅や車庫に列車を見に行ったものでした。カメラは当時、安価なものではありませんでしたし、ほとんどの子たちにとっては「見るだけ」でしたが、ヘッドマークを付けた重厚で迫力ある機関車の姿に、子どもたちは興奮したものです。

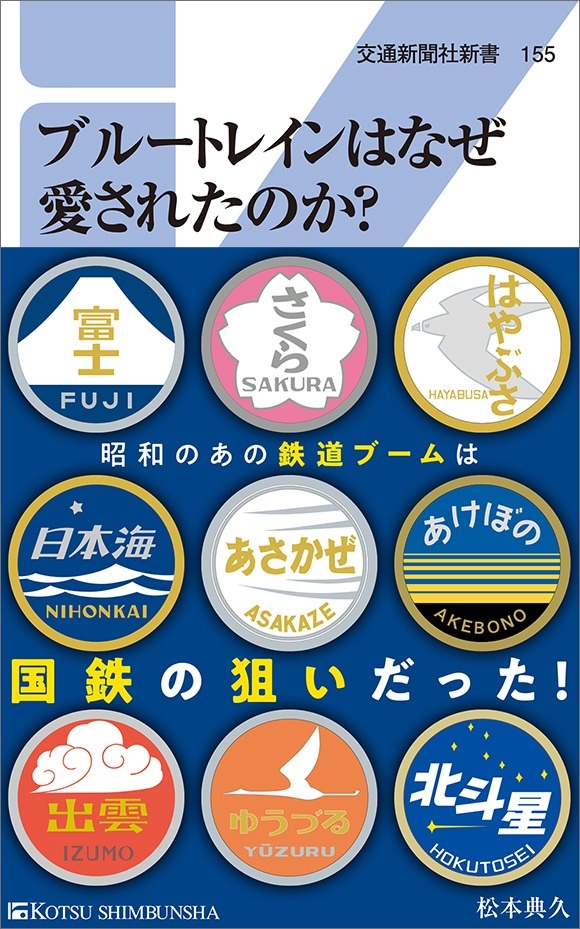

そんな機関車の一部を、『ブルートレインはなぜ愛されたのか?』(交通新聞社新書)より抜粋して紹介します。

- ※トップ写真は、平成17(2005)年、「あさかぜ」「さくら」の引退時に公開された、往年のEF55、EF66形

ブルトレのスタンダードだった EF65形

EF65形

EF65形

国鉄標準機とされ、昭和40(1965)年から国鉄の電気機関車としては最も多く製造された車両です。一般形のほか、P形、F形、PF形と造り分けられました。P形は「旅客」を意味する「passenger」の頭文字から、F形は「貨物」を意味する「freight」からそう呼ばれ、それぞれ旅客用、貨物用と用途別に使われていました。PF形は旅客にも貨物にも使用されました。

ブルートレインに使われたのははP形とPF形で、まずは時速110km運転に対応すべく、ブレーキ力を増やす増圧装置や電気指令式ブレーキを備えたP型が活躍。昭和45(1970)年からは、耐寒・大雪性能もあるPF型が「あけぼの」を牽引するようになり、昭和53(1978)年からはP形に代わり、東海道・山陽本線を走りました。

国鉄最強のパワフル電気機関車 EF66形

EF66形

EF66形

もともとは貨物列車用として開発された機関車。昭和40年代は貨物需要が伸び、貨物列車もより多くのものを速く運ぶ必要がありました。従来の貨物列車の最高速度は時速85㎞でしたが、昭和41(1966)年には時速100㎞の貨物列車が実現しています。

EF66形は昭和43(1968)年から製造され、最高速度は時速110㎞。1時間あたりの定格出力はEF65形の2550kwに対して3900kwと1.5倍以上の出力がありました。昭和60(1985)年、貨物需要が落ち込んできたことから大幅な余剰車が出たEF66形は、「あさかぜ」「さくら」「はやぶさ」「みずほ」「富士」の東京~下関間でブルートレインを牽引するようになりました。

電源自在の長距離ランナー EF81形

EF81形

EF81形

日本の鉄道の電化は直流方式から始まりました。直流方式は車両の価格が安く、変電所など地上設備が高い。交流方式は車両価格は高く、地上設備は安いという特徴があります。そのため昭和30年代の国鉄では、幹線の東海道・山陽本線は直流、ほか地方線は交流を採用しました。さらに、交流では地域によって周波数が50ヘルツと60ヘルツに分かれています。

鉄道車両はそれぞれの電源に対応したものしか走れませんでした。それを解消したのが電源万能型のEF81形でした。関西と東北を結ぶ「日本海縦貫線」で登場。直流、交流60ヘルツ、交流50ヘルツの3種の電源をまたいでの運転を実現しました。「北斗星」「トワイライトエクスプレス」でも活躍した機関車です。