鉄道のテーマパークと京都西部の神社仏閣を巡る旅

山陰本線は京都府京都市の京都駅から山口県下関市の幡生(はたぶ)駅までを結んでいる。今回は「嵯峨野線」の愛称がある京都駅から園部駅までの16駅、34.2キロメートルを旅する。沿線には、貴重な車両を展示しておりSLにも乗れる京都鉄道博物館や、明智光秀ゆかりの穴太寺(あなおじ)に谷性寺(こくしょうじ)、日本最古の天満宮・生身(いきみ)天満宮などが点在。どれも見応えがあるスポットなので、1泊2日のプランでゆったりと楽しもう。

京都駅から京都の旅はスタート

近畿の駅百選にも選出されるビッグターミナル駅

旅は京都駅からスタート。言わずと知れた観光都市・京都市に位置しており、東海道新幹線やJR在来線のほか、私鉄や地下鉄、路線バスなどが乗り入れる、おなじみのターミナル駅だ。ことJR在来線において、特急発着種類の豊富さは日本有数を誇る。当然ながら、駅構内にはみどりの窓口をはじめコンビニや売店などの設備が整っている。地上16階、地下3階の京都駅ビルは京都市の顔。ホテルにデパート、飲食店も数えきれない。

京都駅から梅小路京都西駅へ

京都駅を出発してすぐに車窓の左側を眺めれば、東寺の五重塔がそびえ立っているのが目に入る。そのまま梅小路公園に沿って北へ大きくカーブ。梅小路京都西駅へは5分とかからない。

途中下車駅 梅小路京都西駅へ到着

2019年に開業したばかりの新しい駅

2019年3月に開業したばかりの梅小路京都西駅。これから向かう京都鉄道博物館のほか、京都水族館といったスポットが近隣にあり、観光客の利便性を考えて2019年に開業した新しい駅だ。駅構内にはみどりの窓口やe5489(いいごよやく)、EX予約サービスの受け取りが可能な券売機のほか、子ども用や車椅子対応のトイレも完備。

京都鉄道博物館

本物のSLや新幹線を間近で見られる日本最大級の鉄道博物館

鉄道の歴史を通じて日本の近代化の歩みを体感できる博物館として、2016年に開館。国内最大級の鉄道博物館で、貴重な車両が見られたり、運転士のお仕事体験ができたりと、鉄道好きや子どもはもちろん鉄道に馴染みのない人も楽しめるような空間になっている。駅のプラットホームをイメージしたプロムナードにはSLや初代新幹線の0系などを展示。広大な吹き抜けの本館1階では、鉄道の歴史やしくみ、車両の魅力などが分かる体験型の展示を行っている。旧二条駅舎を利用したショップでは鉄道をモチーフにした、かわいらしいお菓子や雑貨が並ぶ。

扇形車庫は国指定の重要文化財。明治から昭和にかけて活躍した代表的な20両の蒸気機関車が一堂に集まり、有名なD51も見ることができる。ダイナミックに回転しながら向きを変える転車台は、今でも現役で稼働中だ。

SLのりばからは本物の蒸気機関車が客車をけん引する「SLスチーム号」に乗車できる。約10分、往復約1キロメートルの汽車旅気分を満喫できる人気の体験展示だ。

本館2階にある運転シミュレータでは、運転士の1日の仕事が体験できる。本物の運転代を使用しており、新幹線と在来線の運転が可能だ(体験は抽選方式)。

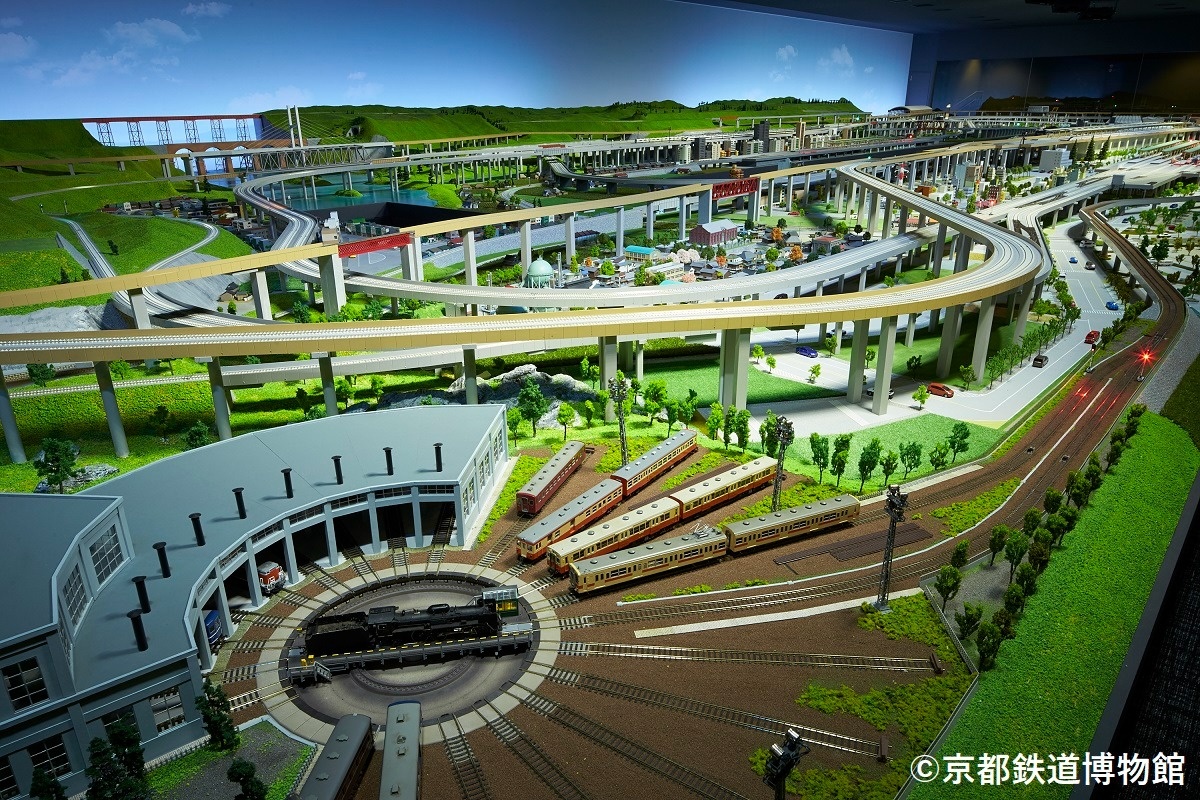

本館2階には、実物車両の約1/80の巨大ジオラマを展示。幅約30メートル、奥行き約10メートルもの大きさで、スケールの鉄道模型はスタッフが運転する。

館内のレストランでは、新幹線を含む走行中の列車を眺めながら食事が可能。小さい子どもから大人まで大満足のメニューがそろうのも嬉しい。おすすめは「線路チーズのミートソース」850円。ミートソースパスタの上にチーズで再現した線路がのっている。

京都鉄道博物館

| 住所 | 京都府京都市下京区観喜寺町 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 0570-080-462(ナビダイヤル) |

| 時間 | 10:00~17:30(入館は~17:00) |

| 定休日 | 水曜休、年末年始ほか |

| 交通アクセス | JR梅小路京都西駅から徒歩約2分 |

| 値段 | 大人1200円、大学生・高校生1000円、小中学生500円、3歳以上200円 |

| URL | http://www.kyotorailwaymuseum.jp/ |

梅小路京都西駅から嵯峨嵐山駅へ

梅小路京都西駅を北上し、江戸時代には花街だったエリアを通って丹波口駅を過ぎれば、東側の車窓に二条城が映る。西に曲がると住宅地の所々に妙心寺、仁和寺といった寺々。さらに進むと東映太秦映画村の最寄り駅の太秦駅、四季を通じての名勝地である嵯峨野や嵐山の入口である嵯峨嵐山駅へと着く。

途中下車駅 嵯峨嵐山駅へ到着

嵯峨野・嵐山の玄関口で、トロッコ列車の始発駅

嵯峨嵐山駅は、近畿有数の観光名所である嵯峨野や嵐山の玄関口。多くの観光客が利用する嵯峨野観光線のトロッコ嵯峨駅が併設されている。駅構内はみどりの窓口やe5489(いいごよやく)、EX予約サービスの受け取りが可能な券売機、コンビニなどがある。『源氏物語』ゆかりの野宮(ののみや)神社、世界文化遺産の天龍寺、2つの神社仏閣を結ぶ竹林の小径を巡ろう。

野宮(ののみや)神社

『源氏物語』にも登場する、縁結びに御利益がある古社

「野宮」とは、天皇の代理として伊勢神宮に仕える斎王が伊勢に群行する前に身を清めた社のこと。一時的な施設であり、代替わりのたびに新たな野宮が造営されたが、この野宮神社は平安時代のはじめ嵯峨天皇皇女仁子内親王の頃に建てられた野宮の名残であると言われている。黒木鳥居と小柴垣に囲まれたこの野宮の様子については、『源氏物語』の「賢木」の巻、光源氏と六条御息所の離別のシーンにおける美しい描写が残されている。

斎王制度の廃絶後も神社として存続し、一時衰退するも皇室に保護されて現在まで残るに至った。『源氏物語』にもうたわれた風情をこんにちに伝えるこの神社には、嵯峨野巡りの起点として多くの人が訪れている。

境内には、お亀石とも呼ばれる神石がある。祈りを込めながらなでると1年以内に願いが叶うといわれる。

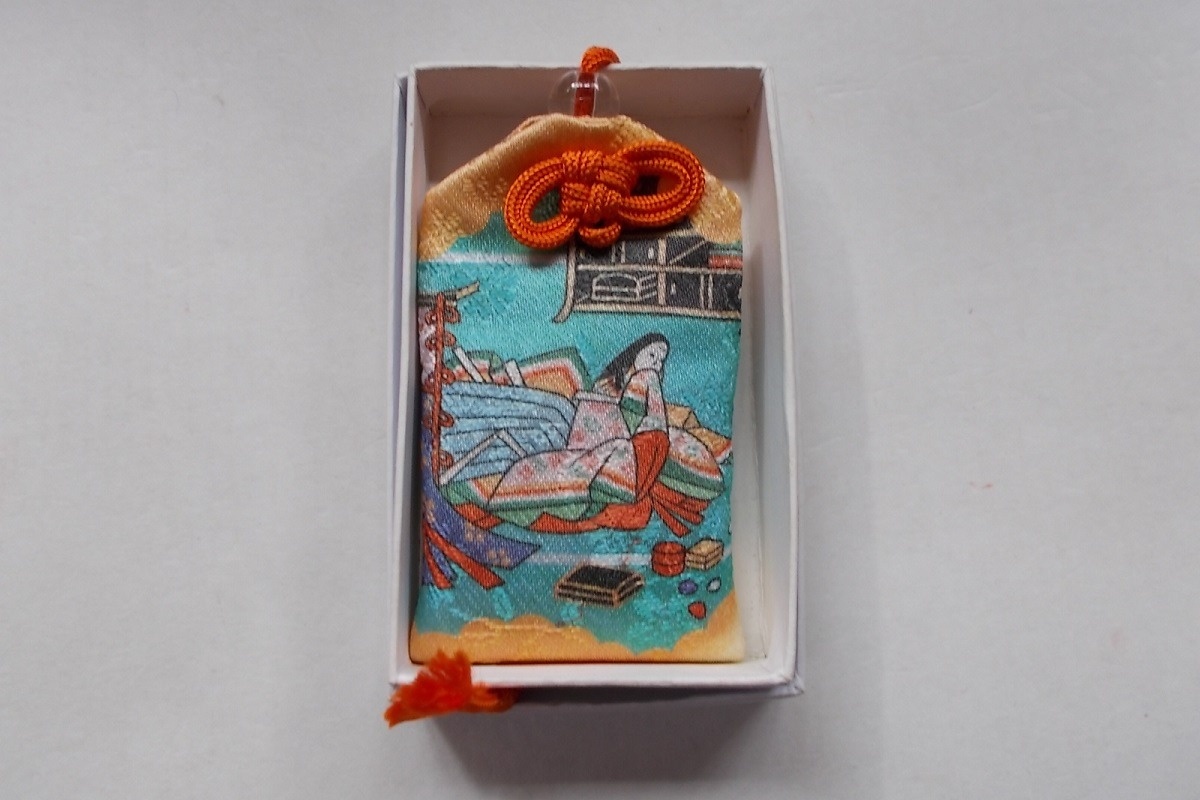

野宮神社は縁結びや開運に御利益があるとされ、参詣者が絶えない。『源氏物語』ゆかりの神社ということもあり、開運招福お守り1000円には源氏物語をモチーフに、平安時代の貴族の装束を身にまとった男女が美しい色づかいで描かれている。

野宮(ののみや)神社

| 住所 | 京都府京都市右京区嵯峨野宮町1 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 075-871-1972 |

| 時間 | 9:00~17:00 |

| 交通アクセス | JR嵯峨嵐山駅から徒歩約10分 |

| URL | http://www.nonomiya.com/index.html |

竹林の小径

京都の歴史を感じさせる竹林が覆う小径

京都を代表する観光地で、かつ渡月橋と並ぶ嵐山のシンボル。野宮神社から天龍寺北門を抜けて、大河内山荘庭園までの約400メートルが竹林に覆われている。竹が空を覆うようにして茂っているので、晴れた日には木漏れ日が心地いい。

手入れされた竹林が道の両側に続いている。平安時代には貴族の別荘地だったといわれ、その光景はまるで幽玄の世界。

竹林の小径

| 住所 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 075-343-0548(京都総合観光案内所) |

| 時間 | 散策自由 |

| 交通アクセス | JR嵯峨嵐山駅から徒歩約13分 |

| URL | https://ja.kyoto.travel/tourism/single02.php?category_id=8&tourism_id=2683 |

天龍寺

見事な庭園と雲龍図を持つ、世界文化遺産の古刹

1339(暦応2)年、後醍醐天皇の菩提を弔うために創建された古刹。足利尊氏や光厳法皇が荘園を寄進したが造営費用が足らず、元寇以来中止していた元との貿易を再開してその利益を費用に充てたという。今でも京都を代表する寺院の一つで、世界文化遺産に指定されている。

約700年前の当時の面影をとどめている曹源池庭園は、日本初の国の史跡・特別名勝。曹源池を巡る池泉回遊式庭園で、嵐山や亀山を取り込んだ借景でも名高い。紅葉をはじめ、雪景色や桜、新緑など、四季折々の美しい景観が心を和ませる。

1899(明治32)年建立の庫裏。方丈や客殿と棟続きになっている。白壁を縦横に区切ったり、曲線の梁を用いたりと装飾性が高く、天龍寺景観の象徴になっている。

法堂(はっとう)の天井には雲龍図がある。杉板159枚を貼り合わせて漆(うるし)と白土を重ね塗りした天井に、見事な八方睨みの龍が鎮座している(公開日は要確認)。これは1997年に天龍寺開山夢窓国師650年遠諱記念事業として日本画家の加山又造画伯によって描かれたもの。1997年以前に使われていた雲龍図は、損傷が激しいながらも一部が保存されており、毎年2月に大方丈で公開している。

天龍寺

| 住所 | 京都府京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 075-881-1235 |

| 時間 | 庭園8:30~17:00(最終受付は~16:50)・諸堂8:30~16:45(最終受付は~16:30)・法堂9:00~16:30(最終受付は~16:20) |

| 定休日 | 庭園は無休。諸堂は行事で休止日あり、法堂は例外を除き土日祝日のみ |

| 交通アクセス | JR嵯峨嵐山駅から徒歩約13分 |

| 値段 | 境内無料。庭園は大人500円・小中学生300円。諸堂は庭園+300円。法堂(雲龍図)は別途500円 |

| URL | http://www.tenryuji.com/index.html |

嵯峨嵐山駅周辺で宿泊

嵯峨嵐山駅には老舗宿や高級ホテルが多いが、ゲストハウスやユースホステル、ビジネスホテルなども点在している。旅の目的に応じて宿泊施設を決めよう。翌日は、また列車での神社仏閣巡りが待っている。

嵯峨嵐山駅から亀岡駅へ

嵯峨嵐山駅を出発し、トンネルを抜けると景色が一変する。保津川に架かる橋梁上の保津峡駅からは、息を呑むような渓谷美。さらにトンネルをいくつか越えると、次の目的地である亀岡駅に到着する。周囲は空が高い田園地帯。戦国武将・明智光秀ゆかりの城下町でもある。

途中下車駅 亀岡駅

丹波の山並みや川を表現した流線型の屋根が印象的

亀岡駅は、ガラス張りの壁と流線型の屋根が特徴的。これは周囲の山並みや保津川の流れをイメージしたものだという。南北の自由通路は「のどかめロード」という愛称が付いていて、北口側の展望デッキからはのどかな田園風景や山々を望める。駅構内はみどりの窓口やe5489(いいごよやく)、EX予約サービスの受け取りが可能な券売機のほか、車椅子対応のトイレやコンビニなどがある。まずは布団で眠るお釈迦様の待つ穴太寺、そして明智光秀の首塚を祀っているという谷性寺へ。

穴太寺(あなおじ)

布団に横たわるお釈迦様をなでて、病気平癒の御利益を

705(慶雲2年)に文武(もんむ)天皇の勅願によって創建されたと伝わる、『今昔物語集』をはじめとした数々の文献に登場する名刹。西国三十三所第二十一札所。戦国時代には明智光秀により亀岡城築城の用材として堂宇が使われたが、火災によって焼失した。現在の建物は江戸時代中期~後期に再建されたものだ。

本堂には、布団に横たわる釈迦如来涅槃像が。「なで仏」ともいわれ、自分が病気を抱える場所と同じところをなでてから自分の体をなでると、病気平癒の御利益があるといわれる。

本堂に隣接する方丈と庫裏を兼ねた円応院にある庭園は室町時代末期のものといわれ、丹波名園の一つ。さまざまな樹木が植栽されている池泉式築山庭園で、厳かな雰囲気が残る。その西側には、茶室と北摂の山並みを借景にした庭園もある。

穴太寺(あなおじ)

| 住所 | 京都府亀岡市曽我部町穴太東ノ辻46 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 0771-22-0605 |

| 時間 | 境内自由 |

| 交通アクセス | JR亀岡駅から京阪京都交通バス「34・59系統」約18分、穴太寺前下車すぐ |

| 値段 | 境内無料(本堂+庭園500円) |

| URL | https://www.kameoka.info/seeing/anaouji.php |

谷性寺(こくしょうじ)

光秀の首塚がある古刹。家紋のキキョウが咲き誇る

平安時代に創建されたと伝わる古刹。明智光秀ゆかりの寺であることから光秀寺、光秀の家紋でもあるキキョウが咲くことから桔梗寺ともいわれる。本尊の不動明王は明智光秀が崇敬したといい、1582(天正10)年の本能寺の変の前に「一殺多生の降魔の剣を授け給え」と誓願し、本懐を遂げたとも伝わる。

光秀は1582(天正10)年に山崎の戦いで、無念の最期を遂げた。従者が不動明王の許に墓碑を建立し、その後1855(安政2)年に光秀を慕う志士によって首塚が建立されたという。5月3日に開催される亀岡光秀まつりでは追善供養が行われる。

境内には門を通して首塚が見えることから名が付いた明智山門がある。亀山城下にあった西願寺の門で、1976(昭和51)に廃寺になる際に移築された。門の内側には光秀の家紋である桔梗紋が刻まれている。

6月下旬~8月上旬には、境内や門前のききょう園でキキョウが咲き乱れる。光秀を偲んで訪れる参拝客も多い。

谷性寺(こくしょうじ)

| 住所 | 京都府亀岡市宮前町猪倉土山39 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 0771-26-2054 |

| 時間 | 境内自由 |

| 交通アクセス | JR亀岡駅から京阪京都交通バス「40系統」約30分、猪倉下車徒歩約5分 |

| 値段 | 境内無料(開花時のききょうの里は中学生以上600円) |

| URL | https://www.kameoka.info/seeing/kokushouji.php |

千代川駅から終点の園部駅へ

谷性寺から千代川駅にバスで戻り、再び列車で大堰(おおい)川を沿うように北西に進む。周囲は丹波ののどかな風景が広がり、約15分で嵯峨野線の終点園部駅へ到着する。

嵯峨野線の終点、園部駅に到着

すべての列車が停車する南丹観光の玄関口

終点の園部駅は南丹市の代表駅。特急を含めすべての列車が停車し、普通列車はこの駅で折り返す場合が多い。駅構内はみどりの窓口やe5489(いいごよやく)、EX予約サービスの受け取りが可能な券売機、車椅子対応のトイレ、コンビニなどがある。各地へ向かうバスターミナルもあり、南丹市の各観光名所へのアクセスも便利。日本最古の天満宮である生身天満宮で最後のお参りをしよう。

日本最古 生身(いきみ)天満宮

菅原道真公への敬愛が生んだ日本最古の天満宮

全国で唯一、学問の神様・菅原道真公が存命中に祀られた日本最古の天満宮。道真公が大宰府に左遷された901(延喜元)年に、道真公を敬慕する園部の代官・武部源蔵が道真公の木像を刻んで生祠(いきほこら)と称し祀ったのが始まりという。源蔵は歌舞伎の名作『菅原伝授手習鑑』に登場することでも知られる人物だ。境内には武部源蔵社や美人祈願の厳島神社など15社が座す。

本殿横には、菅原道真公の神使(神様の使者)「使いの牛」がたたずんでいる。神様へ願いを届けてくれるといい、また自分の怪我や病気の場所をさすると回復、頭をなでると知恵を授かるとの言い伝えも。

境内にある梅園で採れた梅を自家製で漬け込んだ「合格梅」。ご祈祷を受けた人に撤饌(てっせん)として、また合格祈願のお守りを受けた人には無料で授与される(数量限定)。遠方の受験生からも喜びの声が集まっているという。

日本最古 生身(いきみ)天満宮

| 住所 | 京都府南丹市園部町美園町1-67 |

|---|---|

| 問い合わせ先 | 0771-62-0535 |

| 時間 | 境内自由 |

| 交通アクセス | JR園部駅から徒歩約12分 |

| URL | https://www.ikimi.jp |

旅のまとめ

嵯峨野線の旅では、日本の鉄道史に残る貴重な車両を展示する博物館や、山間の神社仏閣を楽しもう。沿線にはほかにも観光名所がたくさんあるので、1泊2日以上でのんびりと巡るのがおすすめ。

宿泊情報

地図

- ※写真協力:京都鉄道博物館、野宮神社、京都市メディア支援センター、天龍寺、穴太寺、亀岡市観光協会、生身天満宮

- ※文:速志 淳(株式会社アド・グリーン)

- ※掲載されているデータは2020年11月現在のものです。変更となる場合がありますので、お出かけの際には事前にご確認ください。