首都圏の通勤輸送を担い、長距離特急も活躍する常磐線(JR東日本)

日本全国津々浦々をつなぐ鉄道路線。

そんな日本の鉄道路線は、150年以上の歴史を持ちます。

日常の一部でもある鉄道路線は地域と密接に関わり、さまざまな歴史とともに走ってきました。

通勤・通学で使用するなじみのある路線にも、思いがけない歴史があるかもしれません。

旅の目的地へ連れて行ってくれる路線には、見逃せない車窓が待っています。

さあ、鉄道路線の歴史の風を感じてみませんか?

今回は首都圏の通勤輸送、2階建てグリーン車に長距離特急、震災から復興したローカル区間など多彩な顔を持つ常磐線をご紹介します。

常磐線の歴史

東北本線のバイパスの役割を果たした重要路線

東京都の日暮里駅と宮城県の岩沼駅を結ぶ全長343.7kmの常磐線は、鉄道の歴史が詰まった路線です。常磐炭田からの石炭輸送、首都圏と東北・北海道地方を結んだ長距離輸送、首都圏の広域通勤輸送など、時代ごとに重要な役割を果たしてきました。また取手〜藤代駅間を境に直流電化と交流電化が切り替わり、日本の鉄道史の一端を見ることができます。

常磐線の歴史を簡単にひも解いてみましょう。現在の常磐線で最も古い開業区間は、1889(明治22)年1月に開業した友部〜水戸駅間です。日本鉄道(現在の東北本線)から分岐する水戸鉄道(小山〜水戸駅間、現在のJR水戸線)の一部として建設されました。水戸鉄道はまもなく日本鉄道に買収され、1896(明治29)年12月には田端〜友部駅間が「土浦線」として全通します。さらに、2カ月後の1897(明治30)年2月には「磐城線」として水戸〜平(現・いわき)駅間が開業。翌1898(明治31)年8月に田端〜岩沼駅間が全通し、1901(明治34)年には「海岸線」と改称されています。

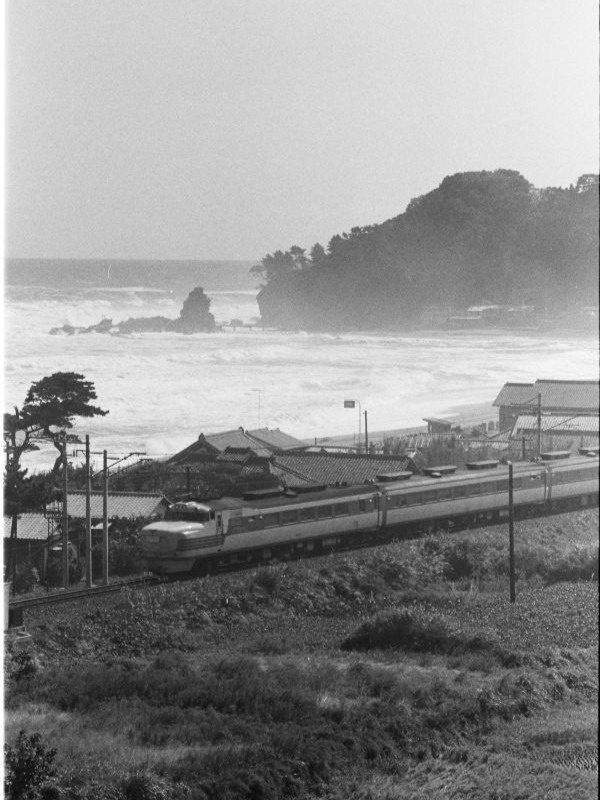

四ツ倉~久ノ浜駅間を走行する特急〔はつかり〕(1967年9月撮影)

四ツ倉~久ノ浜駅間を走行する特急〔はつかり〕(1967年9月撮影)

日本鉄道がハイスピードで海岸線を建設した背景には、明治初期に発見された福島県の常磐炭田がありました。現在の茨城県日立市から福島県双葉郡富岡町にかけて広がる石炭の産地で、首都圏に最も近い石炭産出地として急速に発展。その輸送手段として、鉄道の建設が急がれたのです。

一方、海岸線が岩沼まで通じて東北本線と接続すると、首都圏と東北地方を結ぶバイパスルートとしての役割が注目されます。東北本線はすでに上野〜青森駅間が全通していましたが、福島県内などに峠越えの難所が点在し、多少距離が長くても平坦な海岸線の方が、高速・大量輸送に適していたのです。そこで、1905(明治38)年4月に三河島〜日暮里駅間が開業して上野駅に直結。現在のルートが完成しました。翌1906(明治39)年に日本鉄道は国有化され、1909(明治42)年10月12日に「常磐線」の名称が与えられました。

首都圏側は全国有数の通勤路線に

戦後、常磐炭田の石炭輸送は衰退しましたが、旅客輸送では一層重要な路線に発展します。1958(昭和33)年10月に、上野〜青森駅間初の特急列車〔はつかり〕が常磐線経由で運行を開始。1965(昭和40)年には寝台特急〔ゆうづる〕が、1969(昭和44)年には現在も活躍している特急〔ひたち〕が登場し、常磐線は特急街道に成長します。特に上野〜青森駅間の寝台特急〔ゆうづる〕は、全盛期の昭和50年代前半には実に7往復が設定され、上野駅を数分ごとに発車するという賑わいぶりでした。

盛岡駅に停車中の寝台特急〔ゆうづる〕と特急〔はつかり〕(1968年8月撮影)

盛岡駅に停車中の寝台特急〔ゆうづる〕と特急〔はつかり〕(1968年8月撮影)

首都圏の通勤輸送でも、常磐線は大きな役割を担います。千葉・茨城方面の常磐線沿線は郊外住宅地として飛躍的に発展し、1971(昭和46)年には綾瀬〜我孫子駅間の複々線化が完成。上野〜取手駅間に快速電車が設定され、各駅停車は営団地下鉄(現・東京メトロ)千代田線との相互直通運転が始まりました。私鉄からの乗り換え客も多く、常磐線の通勤ラッシュは社会問題になるほどでした。2005年につくばエクスプレスが開業してからは大きく改善しましたが、常磐線は今も首都圏有数の混雑路線となっています。

東北新幹線の開業に伴い、東北・北海道方面へのバイパスルートとしての役割は終えましたが、常磐線は首都圏から茨城県と福島県浜通りを経て仙台に至るメインルートとして、今も大きな役割を果たしています。

常磐線の車両

品川〜仙台駅間を駆け抜けるロングラン特急〔ひたち〕

常磐線の顔とも言える特急形車両が、E657系です。〔成田エクスプレス〕の二代目車両にあたるE259系の基本構造を取り入れ、交流電化と直流電化の両方に対応した車両で、先頭車とグリーン車には油圧で揺れを強制的に打ち消すフルアクティブ動揺防止制御装置を装備。すべての座席に大型テーブルとコンセントを装備するなど、トップクラスの居住性を誇ります。

特急〔ひたち〕〔ときわ〕でおなじみのE657系(2020年3月 富岡~夜ノ森駅間撮影)

特急〔ひたち〕〔ときわ〕でおなじみのE657系(2020年3月 富岡~夜ノ森駅間撮影)

使用列車は、品川〜勝田・高萩駅間の特急〔ときわ〕と、品川〜いわき・仙台駅間の〔ひたち〕。〔ときわ〕は比較的多くの駅に停車するのに対し、〔ひたち〕は上野〜水戸間ノンストップの便もある速達タイプの特急です。最高速度は130km/h、最速列車の〔ひたち7号〕は品川〜いわき駅間222kmを2時間22分で結び、表定速度(停車時間を含めた平均速度)は93.8km/hとJR東日本の在来線特急で最速を誇ります。また〔ひたち〕は東京〜いわき駅間で車内販売を行っているほか(一部列車を除く)、1日3往復は品川〜仙台駅間373.9kmを4時間40分前後かけて直通。今では貴重な、国鉄特急時代の面影を残す長距離ランナーです。

特急「ひたち」についてもっとくわしく

普通列車用の車両は、実にバラエティに富んでいます。品川〜取手駅間の快速電車には、総武線各駅停車などと同じE231系が活躍。路線カラーは「エメラルドグリーン」と呼ばれる青みがかった緑色で、1970年代に当時流行していた宝石からの連想で採用されました。

東京メトロ千代田線と相互直通運転を行う緩行線(各駅停車/綾瀬〜取手駅間)には、中央線快速などで使われているE233系を地下鉄の安全基準に対応させたE233系2000番代が使用され、東京メトロ16000系や小田急電鉄4000形も乗り入れています。

ブルーのラインが目を引くE531系(2021年3月 双葉駅 栗原景撮影)

ブルーのラインが目を引くE531系(2021年3月 双葉駅 栗原景撮影)

品川〜水戸〜原ノ町駅間の主力車両が、E531系です。上野・東京ラインなどで活躍しているE231系の交直両用タイプで、JR東日本の通勤・近郊形車両では初めて130km/h運転を実現。品川〜水戸〜勝田駅間では最大15両で運行され、4人掛けボックスシートを備えたセミクロスシート車も4〜7両連結しています。都内発着の列車は2階建てグリーン車も2両連結していますが、日中は勝田行きの列車でもグリーン車が土浦止まりであることが多いことに注意が必要です。こちらの路線カラーはブルー。1985(昭和60)年に、国際科学技術博覧会(つくば万博)の開催を機に採用された色で、横須賀・総武快速線に似ていますがやや明るいブルーとなっています。

水戸〜原ノ町駅間では、E501系も使用されています。かつて京浜東北線などで活躍した209系の交直両用バージョンで、座席はオールロングシート。1995年のデビュー以来約30年が経過しており、近年は引退が進んでいます。

原ノ町〜岩沼〜仙台駅間では、交流電化専用の701系とE721系も活躍しています。701系は1993年に登場した3扉オールロングシートの車両で、国鉄世代の面影を残した外観が人気です。2007年に投入されたE721系は、床面高さを701系より180mm低い950mmとしてホームとの段差を小さくし、車いす対応の大型トイレを装備するなどバリアフリーが強化された車両。片側3扉・セミクロスシート仕様で、車窓風景もたっぷり楽しむことができます。

国鉄世代の面影を残す701系。E721系と併結も可能(2022年9月 新地駅付近 栗原景撮影)

国鉄世代の面影を残す701系。E721系と併結も可能(2022年9月 新地駅付近 栗原景撮影)

常磐線の見どころ

数多くの鉄道路線が分岐する日暮里〜勝田駅間

常磐線の起点は日暮里駅ですが、列車はすべて上野駅または品川駅から発着します。座席は、左右どちらでも車窓風景を楽しめますが、筑波山がよく見えるのは仙台駅に向かって左側、太平洋がちらりと見えるのは右側。午前中の右側、夕方は左側に日差しが入ります。

日暮里〜勝田駅間は、関東平野北東部に広がる台地を走る区間です。沿線の多くが都市化されており市街地の風景が続きますが、土浦周辺では筑波山の美しい山容を楽しめます。

日暮里駅を発車した列車はすぐに大きく右にカーブして三河島駅に向かいますが、これは田端駅が起点だった名残。今も三河島駅からまっすぐ田端方面へ貨物線がつながっており、地図を見るとこちらが先に建設されたことがうかがえます。

北千住駅からは、東京メトロ千代田線(常磐緩行線)が北側(左)を並走します。北千住駅からすぐの荒川橋梁は、千代田線、常磐線、つくばエクスプレス、少し離れて東武伊勢崎線が並ぶ圧巻の光景。このあたりの常磐線は、数多くの鉄道路線と接続しています。綾瀬駅では東京メトロ千代田線が北綾瀬へ分岐し、千葉県に入って松戸駅では武蔵野線および京成松戸線と接続。馬橋駅では流鉄、柏駅で東武野田線、我孫子駅で成田線が分岐し、利根川を渡って茨城県に入ると取手駅で関東鉄道常総線と接続します。常磐線が幹となって、首都圏北東部の交通網を支えているのです。

常磐緩行線は取手駅が終点で、次の藤代駅構内には直流と交流の切替え点、通称デッドセクションがあります。列車は藤代駅構内の、架線に電気が流れていない区間で直流と交流を切り替え、かつては一瞬室内灯や空調が切れたものでした。現在の車両は室内灯が消えることはなく、デッドセクションの通過はほとんど気づきません。

取手駅を発車すると、徐々にのどかな風景が増えてきます。霞ヶ浦の玄関口でもある土浦駅を過ぎると田園風景が広がり、晴れていれば左手に筑波山が美しい姿を見せることでしょう。神立〜高浜駅間の恋瀬川橋梁付近からの眺めがおすすめです。

神立~高浜駅間の恋瀬川橋梁から筑波山を望む(2025年1月 栗原景撮影)

神立~高浜駅間の恋瀬川橋梁から筑波山を望む(2025年1月 栗原景撮影)

水戸線が合流する友部駅の先では、上下線の線路の間に太陽光パネルや車両基地が現れますが、ここは戦時中に建設されながらほとんど使われることのなかった内原操車場の跡。左手に梅で有名な偕楽園が見えてくると、水戸駅に到着。品川駅からの列車は、多くが次の勝田駅まで運行します。

太平洋のオーシャンビューを楽しめる日立駅

水戸〜いわき駅間は、日立市を中心に日立製作所の事業所が点在する区間です。常磐炭田のエリアでもあり、かつては沿線の鉱山から産出された石炭や鉱石を輸送する専用線が多くの駅から分岐していました。

日立駅が近づくと、市街地の向こうに初めて海が見えてきます。日立製作所のお膝元である日立駅は、日立市出身の建築家、妹島和世さんが設計したガラス張りの駅舎が特徴。誰でも立ち入れる展望イベントホールからは、太平洋のオーシャンビューを楽しめます。

日立駅の先で、列車は短いトンネルを通過しますが、実はこの滑川トンネルが、日暮里駅以来140km以上走ってきて初めてのトンネル。ここまでずっと関東平野を走ってきましたが、ここから阿武隈山地の麓に入り地形の起伏が見られるようになります。大津港駅を過ぎ、トンネルを抜けると福島県。勿来海岸がすぐ近くに迫りますが、すぐに内陸の丘陵地に入り、常磐炭鉱から転換したリゾート施設や温泉街がある湯本駅を過ぎると磐越東線が分岐するいわき駅です。

震災によって新線に移転した駒ケ嶺〜浜吉田駅間

いわき〜岩沼駅間は列車本数も少なくなり、ぐっと旅情が高まる区間です。2011年に発生した東日本大震災により大きな被害を受けた区間でもありますが、2020年3月までに一部区間を移設したうえで全区間が復旧。現在も一部に残る帰還困難区域に駅はなく、安全に旅を楽しむことができます。

いわきから2つめの四ツ倉駅でいったん複線区間が終了。ここから岩沼駅までは、広野〜木戸駅間を除き単線区間となります。トンネルを抜けると目の前に現れるのが、久之浜海岸。短いですが、常磐線で太平洋が最も間近に見られる区間です。しかし、海がしっかり見えるのはここまで。線路は地形が険しい海沿いを避け、内陸に入って短いトンネルが連続します。

双葉~浪江駅間の車窓から見える旧小高瀬隧道(2021年3月 栗原景撮影)

双葉~浪江駅間の車窓から見える旧小高瀬隧道(2021年3月 栗原景撮影)

竜田駅以北では、1960年代に新線付け替えによって廃止された明治時代のトンネルが沿線に多数残り、葉が落ちる秋から春にかけては列車からもいくつか廃トンネルを見ることができます。

大野〜双葉駅間は、1970年代に複線化されましたが、東日本大震災による不通を経て単線で復旧。上り線の跡は避難用の道路として整備されました。このあたりは福島第一原子力発電所に近い区間ですが、各駅には空間線量率をリアルタイムで測定・表示する装置が設置されており、人体に影響のない安全な状況であることを確認できます。また、双葉駅の近くには、原発事故の伝承館もあり、震災の記憶と教訓を語りついでいます。

震災以降に移転・復旧した線区は大部分が高架化されている(2021年3月 坂元~山下駅間 栗原景撮影)

震災以降に移転・復旧した線区は大部分が高架化されている(2021年3月 坂元~山下駅間 栗原景撮影)

旧 山下駅のモニュメント(2022年9月 栗原景撮影)

旧 山下駅のモニュメント(2022年9月 栗原景撮影)

相馬野馬追で知られる相馬駅まで来ると、久ノ浜駅以来の丘陵地帯は終わり、のどかな平野に出ます。福島・宮城県境のある新地〜浜吉田駅間は東日本大震災の津波被害を受けた地域。駒ケ嶺〜浜吉田駅間は、14.6kmにわたり内陸側の阿武隈高地沿いに移転して復旧しました。

新線は大部分が高架線で、車窓から広々とした田園風景を眺められます。旧線は堤防を兼ねた復興道路に生まれ変わりました。移転した山下駅の旧駅跡には、ホームのモニュメントがあり、本物の停止位置標識と駅名標が保存されています。

新線区間は浜吉田駅の手前で終わり、亘理駅、逢隈駅を経て阿武隈川を渡ると、左手から東北本線が合流して岩沼駅に到着。列車はすべて仙台駅まで直通します。

都心の通勤輸送、2階建てグリーン車に長距離特急、震災から復興したローカル区間など、同じ路線とは思えないほど多彩な顔を持つ常磐線。普通列車の本数も比較的多いので、JR東日本全線の普通列車に3日間乗り放題となる「東日本のんびり旅パス」(9000円)などを利用して、のんびり乗り歩いてみてはいかがでしょうか。

常磐線(JR東日本) データ

起点 : 日暮里駅

終点 : 岩沼駅

駅数 : 80駅

路線距離 : 343.7km

開業 : 1889(明治22)年1月16日

全通 : 1905(明治38)年4月1日

使用車両 : E657系、E231系、E233系2000番代、E531系、E501系、701系、E721系、東京メトロ16000系、小田急電鉄4000形

著者紹介

- ※写真/交通新聞クリエイト、栗原景

- ※掲載されているデータは2025年7月現在のものです。変更となる場合がありますので、お出かけの際には事前にご確認ください。