茅葺(かやぶ)き屋根の教会堂と世界一の大仏 千葉県柏市・茨城県牛久(うしく)市

日本の穴場スポットに行ってみたい。しかも安く楽しみたい。

そんな欲望のままに東へ西へ、一人でぶらりと旅立った。

今回は10,000円ぽっきりで、東京駅から千葉県柏市・茨城県牛久市へ。

柏市にある、日本で唯一かつ最古の教会堂とは?

そこから、ギネスブックにも登録された、牛久市のあの大仏へ。

日本遺産に認定された、日本初の本格的なワイン醸造場では明治時代にタイムスリップした気分に…。

最後の収支報告まで、お見逃しなく!

神々しい古民家教会堂と、味わい深い電柱たち

千葉県に茅葺き屋根の珍しい教会堂があるとの噂を聞き、居ても立ってもいられず、さっそく訪ねてみることにした。

朝の東京駅。さすが日本のトップオブステーション。堂々とした建物だ

朝の東京駅。さすが日本のトップオブステーション。堂々とした建物だ

東京駅から山手線・常磐線で我孫子(あびこ)駅へ。そこからさらに成田線に乗り換え1時間弱で湖北駅へと到着。ここからは3km余りの道のりを歩いて噂の教会堂を目指す。住宅街の中にある公園を通りかかると、子どもたちがすべり台で遊んでいる、なんとなく今では懐かしい光景に出合う。

住宅街を抜けると突然、目の前に見渡す限りの田園風景が広がった。その先にはどこまでも真っすぐにつながっているかのような砂利(じゃり)道がある。道沿いは、右を見ても左を見ても視界いっぱいの田園風景。が、そんな風景の先には超高層ビルが見えた。このあたりはさすが千葉県というかんじだ。

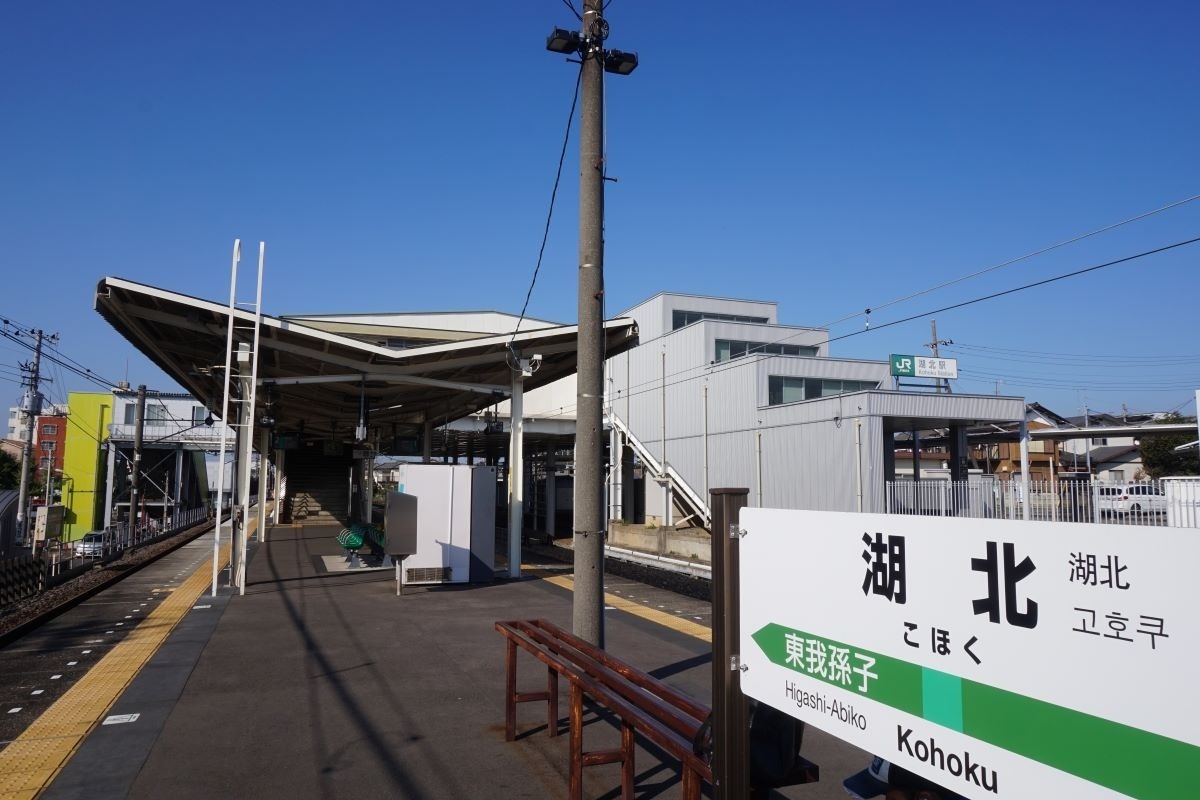

周囲も典型的な郊外の駅・湖北駅。なんだかホッとする

周囲も典型的な郊外の駅・湖北駅。なんだかホッとする

茅葺き屋根の教会堂・旧手賀(てが)教会堂は田園地帯を抜け、手賀川を渡り、坂道を少し上ったところにあった。茅葺き屋根の木造平屋建てで、縁側や土間、畳の部屋に襖も見えるなど、外から一見すると典型的な日本家屋の古民家にしか見えない。しかしよく見てみると、白漆喰(しっくい)の壁には、桟(さん)が十字架のように交差している半円アーチ型のガラス窓があった。外観から教会堂を彷彿(ほうふつ)とさせるものはこの窓が唯一のものである。

旧手賀教会堂。手前に見える半円アーチ型の窓だけに教会の雰囲気を感じる

旧手賀教会堂。手前に見える半円アーチ型の窓だけに教会の雰囲気を感じる

ところが、屋内に入ってみると印象が一変。ハリストス正教会の聖堂では、西から東へ啓蒙所(けいもうじょ)、聖所、至聖所(しせいじょ)が一直線に並ぶ配置となっているのが建築の原則だといい、旧手賀教会堂もそれに則(のっと)った構造になっている。襖の奥に隠されるように聖所、至聖所が配置されていて、その中に入ってみると、キリスト教徒ではないにもかかわらず神々しい何か、神秘的な空気を感じた。

聖所と至聖所はイコノスタス(聖障)によって隔てられていて、日本で最初の女流イコン画家である山下りんが描いたイコン(聖画)3点が掲げられている(展示されているものはレプリカ)。

旧手賀教会堂の中は畳敷きで、ここだけ見るととても教会とは思えない

旧手賀教会堂の中は畳敷きで、ここだけ見るととても教会とは思えない

教会堂の3点のイコン。本物は通常は見学できないが、新手賀教会堂にある

教会堂の3点のイコン。本物は通常は見学できないが、新手賀教会堂にある

この旧手賀教会堂は明治14(1881)年に、近隣の民家を日本ハリストス正教会の教会堂として移転・転用したもので、現存する転用教会堂としては日本で唯一、かつ最古のものだという。昭和49(1974)年に新たな場所に新手賀教会堂が建設されると、保存修理工事を経て昭和50年に町指定史跡、平成24(2012)年に県指定文化財となり、現在まで保存されてきた。

帰り道、田んぼの中に一直線で等間隔に立てられている電柱を「なかなかいい風景だなぁ〜」と思いながら眺めていたところ、一本だけツタに巻きつかれている実に味わい深いものを発見した。なんでこれだけ? と思ってほかの電柱もよく見てみると、ただ真っすぐに立っているものもあれば少し傾いているもの、草に覆われているものなどもある。同じ電柱でもいろいろとあるものだ。

びっしりとツタが絡んだ電柱。周りはひたすら田園風景だ

びっしりとツタが絡んだ電柱。周りはひたすら田園風景だ

手賀川の堤防を歩いて手賀沼へと向かう。沼と川の境には、上を歩いて渡ることもできる手賀沼調節水門があり、河川管理境界になっているらしく、ここから先は手賀沼だ。

沼の南岸に沿った道は千葉県立の手賀沼自然ふれあい緑道となっていて、サイクリングや散策を楽しむ人が大勢いた。それにしても手賀沼は大きい。沼というよりも湖だ。ぶらぶらと歩いて約3時間、ようやく中央部に架かる手賀大橋に到着。橋を渡り少し歩くと、替玉無料のラーメン店を発見。今日はここまで何も食べていなかったのでありがたい。これで昼飯と夕飯を兼ねることができそうだ。

手賀大橋から見る手賀沼。このあたりは野鳥の宝庫でもある

手賀大橋から見る手賀沼。このあたりは野鳥の宝庫でもある

18時過ぎに我孫子駅から今日の宿のある龍ケ崎市駅へ移動。駅から宿までは約2km、今日は歩いてばかりだ。泊まったのは、住宅街にある普通の一軒家の2階を民泊として使っている宿で、脱サラしたオーナー夫妻が営んでいるところだった。民泊を利用したのは初めてだったが、オーナー夫妻がとても気さくな方で日付が変わるまで話し込んでしまった。

見えるたびに驚く、大きくやさしい大仏さま

翌日は牛久駅へと移動し、バスで牛久大仏へと向かう。バスに揺られること約20分、ようやく牛久大仏が見えてきた。まだ距離にして1kmほど離れているはずなのだが。とてつもない大きさだ。

近づくにつれてどんどん大きくなり、車窓から見えるたびに改めて何度も驚く。この大仏は世界一の青銅製仏像としてギネス世界記録にも登録されている。圧倒的な大きさで絶対的な唯一無二の存在といったかんじであるが、威圧的なところはなく、やさしく慈愛に満ちた穏やかな姿をしている。

全長120mの牛久大仏。下の木の高さと比べると、そのとんでもない大きさがよくわかる

全長120mの牛久大仏。下の木の高さと比べると、そのとんでもない大きさがよくわかる

園内で真正面から見上げると、周りに建造物などがないため、無限の宇宙で大仏さまと自分が対峙(たいじ)しているような不思議な感覚になった。

胎内(たいない)に入り、エレベーターで地上85mの胸の部分まで上がることができ、天気のいい日には、遠く富士山や東京スカイツリーも見えるそうだ。

牛久駅に戻って駅の周辺案内を見ていたところ、日本初の本格的ワイン醸造場・牛久シャトーが意外に近くにあったので、歩いて寄ってみることにした。

牛久シャトーの神谷傳兵衛(かみやでんべえ)記念館に展示された大樽

牛久シャトーの神谷傳兵衛(かみやでんべえ)記念館に展示された大樽

ここは明治36(1903)年に創設され、当時の醸造場の主要部がほぼ完全に残されていることなどから、平成20(2008)年に国の重要文化財に、令和2(2020)年には「日本ワイン140年史~国産ブドウで醸造する和文化の結晶~」として日本遺産に認定された。趣のある煉瓦(れんが)造りの建築物群の中にいると、まるで明治時代にタイムトリップをしたかのような気分になる。

夕暮れどきに訪ねたので、しばらくすると日が落ち、レンガの建物がライトアップされた。夜の闇に浮かぶ建物は、よりいっそう味わい深い姿になっていた。

ライトアップされた明治36年築の牛久シャトー本館

ライトアップされた明治36年築の牛久シャトー本館

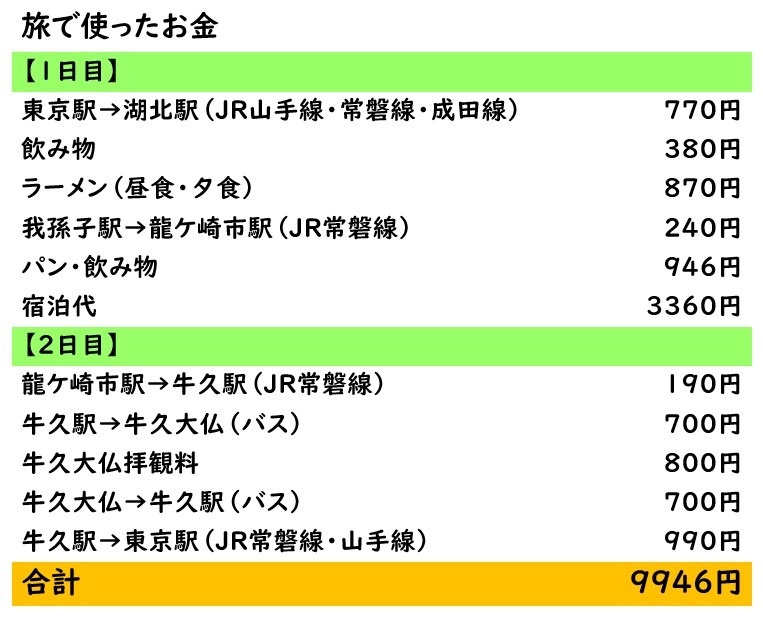

さて今回使ったお金は?

残金54円!

著者紹介

- ※写真/佐竹 敦

- ※本連載は、月刊誌『旅の手帖』2022年5月号からの転載です