ここにも穴場はあった! 神奈川県横浜市・小田原市

日本の穴場スポットに行ってみたい。しかも安く楽しみたい。

そんな欲望のままに東へ西へ、一人でぶらりと旅立った。

今回は10,000円の予算で、東京駅から神奈川県横浜市・小田原市へ。

古城のような競馬場跡地を眺めたあとは、洞窟で静寂の世界に浸る…。

さらに小田原では豊臣秀吉の「小田原攻め」を想像して圧倒される穴場旅。

最後の収支報告まで、お見逃しなく!

高台の公園で廃墟化していく産業遺産

横浜市の人口は約377万人、東京23区を除く日本全国の市区町村で最大の大都市である。

すでに開発され尽くされ、日本屈指の観光地を抱え、秘境・穴場と呼ばれるようなところはもう存在していない…と思いきや、実は人知れないものがまだまだある。

東京駅から約45分、JR根岸線の根岸駅で下車。狭い狭い住宅街の路地を進み、その後、つづら折りの階段を上っていく。

根岸森林公園へは、つづら折りの道を上っていく

根岸森林公園へは、つづら折りの道を上っていく

このあたりは根岸の旧海岸線で、その昔は森の中だったようで今でも保健保安林となっていた。

ひーひー言いながらその階段を上り終えると、おしゃれで閑静な住宅街。遠くみなとみらいやランドマークタワーが見渡せた。

その先に辿り着いた根岸森林公園。この公園は、慶応3年(1867)にわが国最初の洋式競馬が行われ、昭和18年(1943)6月まで日本初の本格的な競馬場として利用されていた根岸競馬場の跡地である。

競馬場には馬場のほかに一等馬見(うまみ)所、二等馬見所、下見所などの施設があった。現存するのは昭和4年(1929)に建設された一等馬見所のみで、平成21年(2009)には経済産業省による「近代化産業遺産」に指定された。

根岸競馬場の旧一等馬見所。建物左奥にランドマークタワーが見える

根岸競馬場の旧一等馬見所。建物左奥にランドマークタワーが見える

初めて見る人は、その圧倒的な存在感に度肝を抜かれるだろう。しかしながら、現在は荒れるにまかせた退廃的な様相で、打ち捨てられた洋館のよう。

上部にある丸窓は「何かの目」のように見え、時折カラスの群れがその周りを飛んでいる。

一方で、三つの塔をもつこの建物には華やかなりし頃の優雅さを思わせる面影もあり、埋もれた古城のような、ファンタジーの世界に迷い込んだような気持ちにもなる。

見るアングルによっては、一等馬見所とランドマークタワーが同じ視界の中に入り、なんとも不思議な景観を目にすることもできる。

なぜ、これほどまでの歴史的な遺構が横浜市のそれも中区に巨大な廃墟となって残されているのか。いやはや驚きである。

地底伽藍の静寂な暗闇で思うこと

次なる目的地に向かう途中、大船の手前となる港南台駅で下車。横浜・横須賀・湘南地区のソウルフード、サンマーメンを食し、向かうは横浜市屈指の秘境・田谷(たや)の洞窟である。

大船駅から田谷の洞窟に至る途中では、横浜横須賀道路の釜利谷ジャンクションと国道1号を結ぶ、圏央道の一部が工事中

大船駅から田谷の洞窟に至る途中では、横浜横須賀道路の釜利谷ジャンクションと国道1号を結ぶ、圏央道の一部が工事中

三幸苑のサンマーメン。あんかけの甘いたれと醬油ベースの少ししょっぱいスープが交わって絶妙な味

三幸苑のサンマーメン。あんかけの甘いたれと醬油ベースの少ししょっぱいスープが交わって絶妙な味

そもそも横浜に洞窟があるというだけでも意外であるが、この田谷の洞窟は、わが国ではたいへん珍しい人工の地底巨大伽藍(がらん)なのである。

大船駅から歩くこと30分余り。現在は定泉寺(じょうせんじ)の境内にあり、正式には「田谷山瑜伽洞(たやさんゆがどう)」と称する。

田谷の洞窟内部

田谷の洞窟内部

田谷の洞窟の開創は鎌倉時代の初期と伝えられている。以後、真言密教の修行窟として江戸時代に至るまで、適時拡張されて上下三段、実測可能なところで約540m、実際の総延長は1000mにもおよぶ。洞窟内部には300体もの仏像や梵字、仏画が刻まれている。まさに驚異的な地下密教空間なのである。

さらに、洞内には秩父三十四観音霊場、西国三十三観音霊場、坂東三十三観音霊場に加えて四国八十八霊場の札所があり、「全国札所の総拝霊場」ともなっている。

なお、洞窟内は必要最低限の明かりしかなく、とても暗い。このため巡拝する際には、洞門手前に置いてある木製の手燭台(ロウソク立て)にロウソクを立てて、その明かりを頼りにめぐる。

洞内は一年を通じて温度は摂氏16~17度くらい。このため、夏は涼しく、冬は暖かい。

また、洞内の行者道は人が一人ようやく通れるくらいの幅で、天井が低く、頭を屈めないと通れない箇所も多数ある。

洞内は複雑に入り組んでいて、ふと気がつけば、自分の吐息、足音以外には何も聞こえない。日常生活の中では決して体験し得ない本当の静寂の世界。おのずと心が無になる。

都会の喧騒に疲れ、自分を見つめ直したい時などには最適な場所ではないだろうか。

めだかの学校から大スケールの城郭跡へ

昨夜は小田原に泊まり、その翌朝。最初に訪ねたのは、小田原駅から北へ十数分のところにある“めだかの学校のふるさと”である。

童謡『めだかの学校』は昭和25年、童謡作家の茶木滋(ちゃきしげる)さんがこの地を流れる荻窪用水周辺を舞台に作詞したものだという。

『めだかの学校』の歌碑のそばにある水車小屋。くるくる水車も回る

『めだかの学校』の歌碑のそばにある水車小屋。くるくる水車も回る

歌詞同様に、そーっと水の中をのぞいて見てみた。残念ながらメダカの姿を見ることはできなかった。

さて、小田原といえばやはり北条早雲を祖とする北条氏、そしてその居城である小田原城。

東西約2.9㎞、南北約2.2㎞の規模を誇り、戦国時代最大級の城郭だ。

八幡山古郭東曲輪(はちまんやまこかくひがしくるわ)から見る小田原城の天守

八幡山古郭東曲輪(はちまんやまこかくひがしくるわ)から見る小田原城の天守

豊臣秀吉の小田原攻めに対しては、周囲約9㎞の堀や土塁を構築し、その中に城のみならず城下町までも取り込んだ。その一番外側の守りは「総構(そうがまえ)」と呼ばれている。

総構の様子を伝える深い堀。小峯御鐘ノ台(おみねおかねのだい)大堀切東堀

総構の様子を伝える深い堀。小峯御鐘ノ台(おみねおかねのだい)大堀切東堀

総構の土塁・空堀は近世城郭の石垣・水堀とは違って派手さはないが、深さ10m以上におよぶ身の毛がよだつような深い深い堀。角度50度以上という、見上げると首が痛くなりそうな急勾配の土塁を目の当たりにすると、その重厚感にはただただ圧倒されるものがあった。

三の丸外郭新堀土塁から、石垣山を望む(右手前の山)

三の丸外郭新堀土塁から、石垣山を望む(右手前の山)

三の丸外郭新堀土塁からは一夜城のあった石垣山を眺望でき、北条氏と豊臣秀吉の軍が対峙したであろうことがリアルに感じられた。

最後に、小田原城が落城した際に切腹をした第4代当主・北条氏政とその弟である氏照の墓所を訪ね、手を合わせて小田原をあとにした。

五輪塔。左から北条氏照、氏政、氏政夫人の墓。手前の平らな石の上で氏政・氏照が自刃したと伝わる

五輪塔。左から北条氏照、氏政、氏政夫人の墓。手前の平らな石の上で氏政・氏照が自刃したと伝わる

小田原駅直結のミナカ小田原にある、創業明治2年の相模屋(さがみや)のいなり寿司。じんわり沁みる味わい

小田原駅直結のミナカ小田原にある、創業明治2年の相模屋(さがみや)のいなり寿司。じんわり沁みる味わい

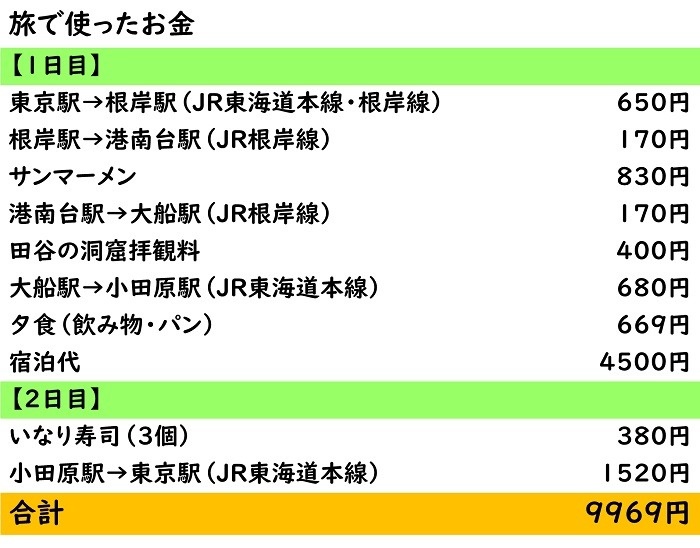

さて今回使ったお金は?

残金31円!

著者紹介

- ※写真/佐竹 敦

- ※本連載は、月刊誌『旅の手帖』2022年9月号からの転載です