吉備路からつながる別世界 岡山県倉敷市・岡山市・総社市、広島県福山市

日本の穴場スポットに行ってみたい。しかも安く楽しみたい。

そんな欲望のままに東へ西へ、一人でぶらりと旅立った。

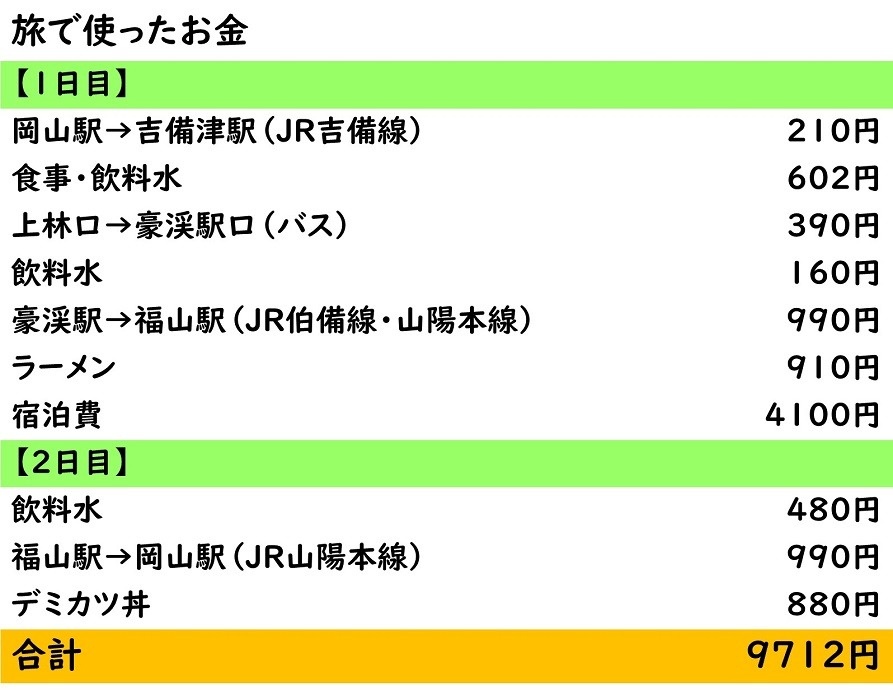

今回は10,000円の予算で、岡山駅から倉敷市・岡山市・総社市、広島県福山市へ。

国内最大級の巨大遺跡。古墳から見渡す、のどかな田園風景。

贅沢な空間を堪能できる社寺。古代吉備国の栄華と絶景がここにある。

最後の収支報告まで、お見逃しなく!

圧巻の遺跡に見る巨大な権力

現在の岡山県と広島県東部にあたる古代吉備(きび)国は、大和朝廷と匹敵する政治権力をもっていたという説がある。

実際に、岡山の吉備路にはそれらを裏づけするような遺跡がめじろ押しだ。

岡山駅から吉備線に乗るべくホームに降り立つと、桃太郎の歌が流れてきた。さすが岡山。

吉備線の車両は気動車

吉備線の車両は気動車

むかし懐かしい気動車に乗って揺られること15分あまり、吉備津駅に到着。

まずは備中国の一之宮である吉備津神社で旅の安全を祈願だ。

ここから吉備路を西へ田園地帯の中を歩き、楯築(たてつき)遺跡に到着。

この遺跡は弥生時代後期(2世紀末頃)に造られた墳丘墓で、推定全長は約80mと当時の墓としては国内最大級だという。

遺跡では、古墳の石室の一部にも見える巨石を中心に、大きな石が円形に並んでいる。

中央の石を囲んで巨石が並ぶ楯築遺跡

中央の石を囲んで巨石が並ぶ楯築遺跡

しかしながら、どの位置から見ても主だった石を全部見ることはできない。

どうしてもそれぞれの石の後ろになったり、木の陰になったりして一つは隠れてしまう。

続いてはここから1時間ほど歩いて造山(つくりやま)古墳へ。

古墳時代中期に築造された全長350mの前方後円墳だ。

吉備最大の墳丘規模で、全国第4位の大きさである。

関西にも巨大な前方後円墳がいくつもあるが、皇室関連で宮内庁が管理しているところが多く、大きさを体感するにも外側から眺めるだけである。

一方、造山古墳は自由に墳丘に立ち入ることができ、大きさをしっかり体験できるのだ。

造山古墳の全景

造山古墳の全景

その実感はただひと言、バカでかい! 笑っちゃうくらいにでかい。

この古墳の埋葬者こそが、大和朝廷に並ぶ勢力があったという、吉備の王の墓といわれている。

墳丘に上ると展望が開け、見渡す限りのどかな田園風景が広がる。

振り返ると黒瓦の屋根が建ち並ぶとても美しい町並みも見える。

古墳を下り、田園の中にある古墳の全景を見ても、やはりその巨大さに驚く。

造山古墳の墳丘の上で

造山古墳の墳丘の上で

闇の中に佇む巨石と天にそびえるご神体

そのまま吉備路を進んで向かった先は、こうもり塚古墳。

この古墳は石室の中に入ることができ、現在確認されている横穴式石室の中では全国第4位という巨大なものだ。

こうもり塚古墳の石室への入り口

こうもり塚古墳の石室への入り口

昼間ながら石室入り口から先は真っ暗で、奥へと進むにも少々怖じ気づいてしまう。

目が慣れてくると石棺が見えてくる。

一瞬ドキリとさせられるが、これはこれで、巨大石室見学ならではの体験であろう。

こうもり塚石室内に現れる石棺

こうもり塚石室内に現れる石棺

次なる目的地の石も大きい。その名も石畳(いわだたみ)神社である。

ご神体は60mもの大岩で、なんとてっぺんまで上っていくことができる。

そこまで行くのはさぞかし大変かと思いきや、意外にもご神体のてっぺんまでは拝殿から200mくらい上るだけだった。

そこから見下ろす眺めは、素晴らしい絶景だ。たおやかに稜線を描く山に挟まれて、高梁(たかはし)川が優雅に流れている。

一度腰を下ろすといつまでも帰る気になれず、長居をしてしまった。

石畳神社のご神体のてっぺん

石畳神社のご神体のてっぺん

川の向こう岸は別世界の聖地?

2日目は広島県の福山である。泊まったホテルの目の前には福山城があった。

福山駅の真裏、道を挟んだところに城が立っている。

これほど駅とお城が隣接しているのは珍しい。

城からは新幹線が走る姿が見える。

最初に目指すは草戸稲荷神社。

市街地を抜け、広々とした芦田川に架かる橋を渡ると、それまでの市街地から一転して、緑の多いのんびりとした雰囲気となった。

川の向こう岸とこちらで、別世界のようだ。

草戸稲荷神社の赤い稲荷橋

草戸稲荷神社の赤い稲荷橋

川沿いの道をのんびり歩いて到着すると、その社殿は山を背にどっしりとそびえ立ち、見上げるほどの高さである。

趣向を凝らした展望台のようにも見える。

草戸稲荷神社の本殿

草戸稲荷神社の本殿

そして、この草戸稲荷神社の隣にあるのが明王院。

本堂と五重塔がともに国宝に指定されている。

本堂は鎌倉時代末期の元応3年(1321)の建立、五重塔は南北朝時代の貞和4年(1348)の建立。

国宝2つが立ち並ぶ、豪華で贅沢な空間を堪能することができる。

あまり知られていないが、境内のはずれにある少し小高いところからの眺めもいい。

明王院五重塔

明王院五重塔

明王院本堂

明王院本堂

今回めぐった古墳や社寺は眺めのいい場所が多かった。

そういえば、古墳のあるところに神社や寺が立つことがある。

権力者が葬られたから聖地となったのか、聖地だったから葬られたのか、それはわからない。

しかしこの旅でめぐった場所は、古来その眺めを含めて聖地だったのだろう。

むかしの人も心厳かに、美しい眺望を前にして祈りを捧げていたに違いない。

さて今回使ったお金は?

残金288円!

著者紹介

- ※写真/佐竹 敦

- ※本連載は、月刊誌『旅の手帖』2022年12月号からの転載です