裏山寺と最上(もがみ)の三鳥居 山形県山形市・天童市・東根市

日本の穴場スポットに行ってみたい。しかも安く楽しみたい。

そんな欲望のままに東へ西へ、一人でぶらりと旅立つ新連載のスタートだ。

今回は、10000円ぽっきりで、仙台から山形へ。

誰もが知る立石寺、通称「山寺」の奥に進んで出合える景色とは?

そして900年以上前から山形に佇(たたず)む鳥居とはどのようなものか?

最後の収支報告まで、お見逃しなく。

山寺の裏に、もう一つの山寺

松尾芭蕉(ばしょう)が「閑(しずか)さや 岩にしみ入 蟬の聲(こえ)」と詠んだ、山寺こと立石寺(りっしゃくじ)。その奥に地元の人すらほとんど知らない「峯の裏」、通称・裏山寺があるという。そんな“もう一つの山寺”を、仙台から訪ねてみることにした。

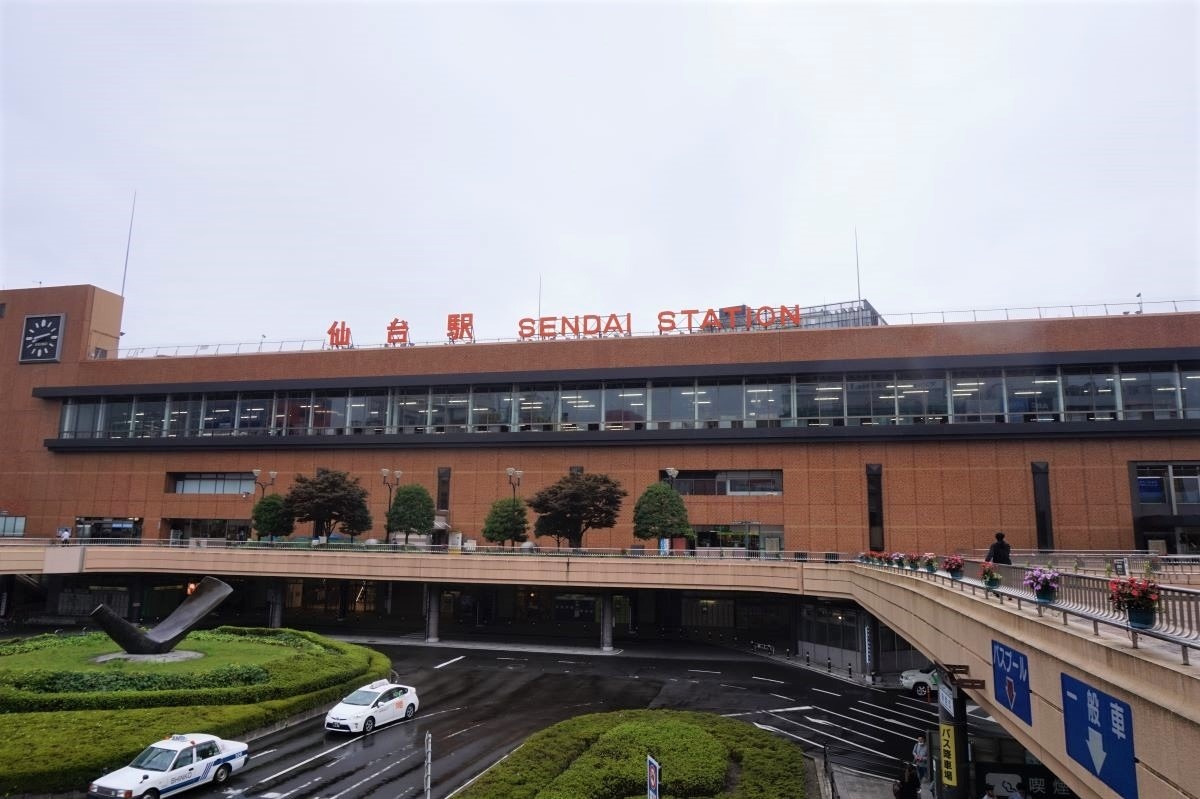

旅の始まりは、東北の玄関口・仙台駅から

旅の始まりは、東北の玄関口・仙台駅から

8時過ぎの仙台発の列車に乗る。仙山(せんざん)線は深い山の中を走り、渓谷を渡ったり、大きな滝が見えたりと車窓も見ごたえがある。約1時間で山寺駅に到着。まだ9時過ぎだというのに山寺へと参拝する人が大勢歩いていた。私も旅の安全を祈願したのち、門前町を抜けて歩いて行く。

立石寺の根本(こんぽん)中堂。延文元年(1356)築でブナ材の建築物としては日本最古

立石寺の根本(こんぽん)中堂。延文元年(1356)築でブナ材の建築物としては日本最古

裏山寺へと続く道。慈覚大師円仁になった気分でひたすら歩く

裏山寺へと続く道。慈覚大師円仁になった気分でひたすら歩く

山道の途中にある城岩七岩の弓張り岩から、里の風景を望む

山道の途中にある城岩七岩の弓張り岩から、里の風景を望む

向かっているのは裏山寺のなかでも最奥にある垂水(たるみず)遺跡。山寺駅から徒歩20分ほどのところにある最上三十三観音第2番札所・千手院の先、垂水参道を登って10分余りで到着する。垂水遺跡は、むき出しになって迫りくる岩壁全体に蜂の巣状の穴が開き、いきなり異空間に迷い込んだかのよう。異様かつ異質、言葉ではとても言い表せない独特な景観が目の前に広がっている。さらに岩壁には大きな穴が開いていて、中には木製の鳥居がポツンと立ち、息を呑むような神秘的な空間となっている。

垂水遺跡は神秘的かつ厳かな空気が流れている。異空間への入り口のようだ

垂水遺跡は神秘的かつ厳かな空気が流れている。異空間への入り口のようだ

ここは、慈覚(じかく)大師円仁(えんにん)が立石寺を開山する前に修行した宿跡とされていて、一説には裏山寺で築かれたものが現在の山寺へ移設されたという。地元では裏山寺こそが山寺発祥の地ではないかということで、元山寺とも呼ばれているそうだ。せっかくなので垂水遺跡だけではなく、じっくりと裏山寺全体を散策して門前町へと戻ってきた。

円仁がここで修行したといわれる、裏山寺の円仁宿跡

円仁がここで修行したといわれる、裏山寺の円仁宿跡

ちょうどお腹も減ってきたので、駅近くのえんどう本店で山形名物・いも煮をいただく。つゆは日本酒と3種の山形の醬油をブレンドしたものだそうで、牛肉の出汁がきいて胃袋にもお財布にもやさしい濃厚な味わい。続けて一本100円の山寺名物・力こんにゃくを。醬油の味がしっかり染みていて、本当に旨い!

山歩きのあとの力こんにゃく。ふんわり漂う醬油の香りがたまらない

山歩きのあとの力こんにゃく。ふんわり漂う醬油の香りがたまらない

最上の三鳥居へ

山寺をあとにして天童市を目指す。バスで移動、と思っていたら曜日の関係でバスがなく、仕方なく6kmの道のりを歩くことになってしまった。道沿いには観光果樹園や直売所もちょこちょことある。途中、お孫さんだろうか、帰って行く子どもと見送るおばあちゃんを見かけた。子どもは精一杯大きな声で何度も「バイバーイ」と言っている。親戚の家から帰るときは、私もいつもこうだったなと懐かしく思い出す。

さて、突然だが日本最古級の鳥居が山形県にあることをご存じだろうか。山形県の村山地方には「最上の三鳥居」と呼ばれる、平安時代に立てられた鳥居が現存している。

まずは清池(しょうげ)の石鳥居だ。ちなみにこの周辺の住所は天童市石鳥居である。地名になるくらいなので、その古さがわかろうというもの。ただ実際に現地を訪ねてみると東はリンゴ畑、西は工場地帯。今となってはなんでこんな場所にという感じで、ただ鳥居だけがポツンと取り残されたように存在している。この鳥居は平安時代後期の建立と推定され、両柱の間は3m、凝灰岩でできている。貫(ぬき)や束(つか)は失われてしまっていて、一見すると何かの門といった風情だ。

清池の石鳥居。貫や束は失われてしまったが、堂々とした姿に圧倒される

清池の石鳥居。貫や束は失われてしまったが、堂々とした姿に圧倒される

最寄りの高擶(たかたま)駅に着いたときにはあたりはすっかり暗くなっていた。無人駅で周りにも特に何があるというわけでもないが、こういった夜の駅というのも得も言われぬ独特の雰囲気がある。

奥羽本線の高擶駅。このあと山形新幹線が通過していった

奥羽本線の高擶駅。このあと山形新幹線が通過していった

駅で列車を待っていると、列車の通過を知らせるアナウンスが流れた。特急でも通過するのかな、と思う間もなく目の前を通過したのは山形新幹線! 在来線の、しかも無人駅を新幹線が通過するのを初めて見た。

日本最古の鳥居はここにある

翌日、山形市内にある残り2つの鳥居を訪ねるべく、バスに乗る。

最初に目指したのは天仁2年(1109)に建立された成澤(なりさわ)八幡神社にある凝灰岩の八幡神社の石鳥居。

八幡神社の石鳥居。日本最古級といわれるだけあって風格がある

八幡神社の石鳥居。日本最古級といわれるだけあって風格がある

太い柱は直径1m近くもあるという。いくら太いとはいえ、900年以上の長い長い年月の間、風雪に耐えよくその姿を留(とど)めているものだと感心する。見ているうちに、そのかなりの重量の石をどうやって立てたのかなど、尽きない興味がどんどん湧いてきた。

天喜5年(1057)創建と伝わる成澤八幡神社。石鳥居は創建後、50年ほどしてから立てられたという

天喜5年(1057)創建と伝わる成澤八幡神社。石鳥居は創建後、50年ほどしてから立てられたという

その後は再びバスで元木の石鳥居(御立(おんたち)の石鳥居)へ。

ちなみにここの住所も山形市鳥居ケ丘。何を隠そう、この御立の鳥居こそが日本最古の鳥居とされているものである。これも凝灰岩でできていて、最上の三鳥居のなかでも飛び抜けて風化が進み、日本最古の鳥居の風格を感じる。しかしこの鳥居も、今は住宅街の中に場違いな感じで立っていた。

元木の石鳥居。御立の石鳥居とも呼ばれ、高さは3m51cmもある

元木の石鳥居。御立の石鳥居とも呼ばれ、高さは3m51cmもある

これらの最上の三鳥居すべてに共通するのは、現在一般的に鳥居といって想像するものとは違って、「柱は太く」「高さが低く」「幅のほうが広い」のが特徴だ。

その後、山形市街に戻り、町を少し歩く。昨年廃業した大沼デパートの建物がまだそのまま残っていた。当時、山形県は全国で唯一百貨店がなくなった都道府県として報道されていたことを思い出す。

さて、これで旅は終了、と言いたいところだが、実は旅の目的はもう一つ。東根市の與次郎(よじろう)稲荷神社にある六田(ろくた)の石鳥居である。実はこれも最上の三鳥居の一つとされているが、ほかの鳥居が平安時代の造立と推定されているのに比べて、ここは時代がかなり下って室町時代初期のものと考えられている。実際に見てみても、規模も二回りくらい小さく少し趣が違う。と言いつつも、私としてはあえて「三」という数字にこだわらずに“最上の四鳥居”でもいいのではないか、と思わなくもない。

勝手に“最上の四鳥居”としてしまった六田の石鳥居。ほかの3つに比べてやや小ぶりだ

勝手に“最上の四鳥居”としてしまった六田の石鳥居。ほかの3つに比べてやや小ぶりだ

裏山寺と日本最古級の鳥居をめぐり、山形の知られざる歴史を堪能。再び仙山線で山寺駅を通過する頃には、日はとっぷりと暮れていた。

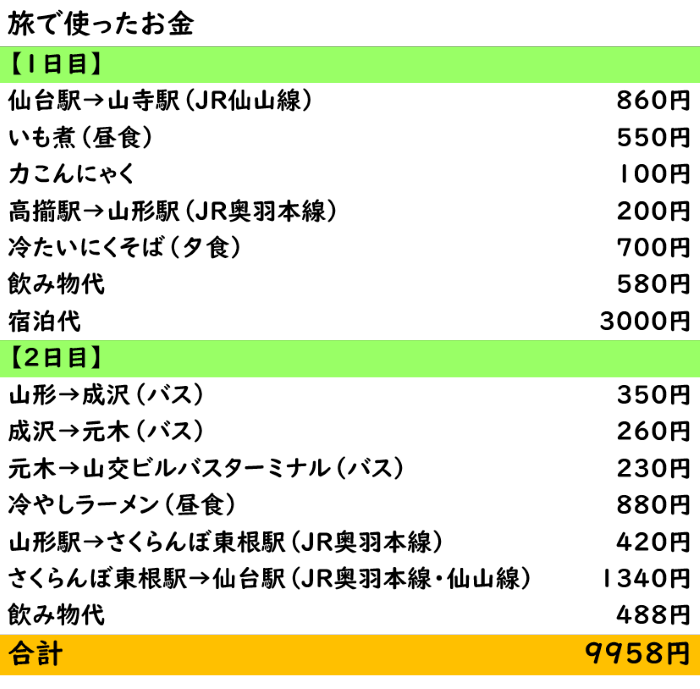

さて今回使ったお金は?

なんと残金42円!

著者紹介

- ※写真/佐竹 敦

- ※本連載は、月刊誌『旅の手帖』2021年12月号からの転載です