さざえ堂と左下(さくだ)り観音堂 福島県会津若松市・会津美里町

日本の穴場スポットに行ってみたい。しかも安く楽しみたい。

そんな欲望のままに東へ西へ、一人でぶらりと旅立った。

今回は、15000円ぽっきりで、福島駅から会津若松へ。

何周もしてしまう、さざえ堂の魅力とは?

そして、「よくぞこんな場所に」と思うような左下り観音堂から見える景色とは。

最後の収支報告まで、お見逃しなく。

お堂の中で狐(きつね)につままれる

会津若松といえば、訪ねたことはなくとも誰もが歴史の授業などで一度はその名を耳にしたことがある有名観光地だ。今回は、そんな観光地にあるひと味違うスポットを訪ねてみることにした。

会津若松駅前。地下道の入り口もお城風の凝った造り

会津若松駅前。地下道の入り口もお城風の凝った造り

福島駅から会津若松駅までは、在来線を乗り継いで2時間余り。駅を降りて、まずはメインストリート・神明通り商店街を目指す。この商店街を少し入ったところには「若松」の名づけ親で、鶴ヶ城(若松城)や城下町を整備して、今の会津若松の礎(いしずえ)を築いた蒲生氏郷(がもううじさと)の墓もある。

豊臣秀吉も泊まったという、興徳寺(こうとくじ)の一角にある蒲生氏郷の墓所

豊臣秀吉も泊まったという、興徳寺(こうとくじ)の一角にある蒲生氏郷の墓所

そのまま商店街を歩いて行くと、東側に鶴ヶ城の石垣とお堀が見えてきた。道路を挟んだ反対側は会津藩の藩校・日新館(にっしんかん)があった場所である。

日新館はあの白虎(びゃっこ)隊士も学んだ文武両道の日本有数の学校だったのだが、戊辰戦争で焼失。現在は天文台の一部が残るだけとなっている。ただ実はこの天文台跡、江戸時代の天文台としては日本国内で唯一残っているものなのだという。その姿は一般に思い浮かべるドーム状の天文台とはまったく違い、石垣の上に観台と呼ばれた天文台があるだけ。これは周囲の建造物より高くすることで、視界を確保して天体観測を行うためなのだ。平成31年には日本天文遺産の認定第1号となり、今後の整備が待たれるところである。

藩校・日新館の天文台跡。現在は南側の半分だけが残っている

藩校・日新館の天文台跡。現在は南側の半分だけが残っている

天文台跡をあとにして、鶴ヶ城を通り抜けて飯盛山(いいもりやま)へと向かう。途中、ツタのような植物に覆いつくされた建物があった。どうやら埋蔵文化財管理センターらしいのだが、いやいや、この建物のほうが埋蔵文化財のようになっている。

飯盛山は⽩⻁隊⼠19名が自刃(じじん)した地で、隊士の墓には今も多くの参拝客が訪れている。その飯盛山の中腹にあるのが、次なる目的地のさざえ堂(円通三匝堂[えんつうさんそうどう])である。

さざえ堂。外観からしてただモノではない雰囲気が漂う

さざえ堂。外観からしてただモノではない雰囲気が漂う

さざえ堂は寛政8年(1796)に建⽴された⾼さ16・5mの六⾓三層のお堂で、その外観はねじりパンのようにも⾒え、とてもユニークだ。しかし本当にユニークなのは内部構造で、言葉にするのが非常に難しいのだが、お堂の中は⼆重の螺旋(らせん)状のスロープを組み合わせた構造になっている。上りも下りも階段がなく、⼊り⼝から出⼝まで⼀度通ったところは⼆度通らない⼀⽅通⾏の建物になっているのだ。

円を描くようにさざえ堂のスロープを上っていく。意外と傾斜はきつい

円を描くようにさざえ堂のスロープを上っていく。意外と傾斜はきつい

⼊ってすぐのところには、飯盛山にあった正宗寺(しょうそうじ)というお寺の住職で、さざえ堂を考案した郁堂和尚(いくどうおしょう)の像がある。一体どうやってこのような建物を思いついたのだろうか。思わず和尚の顔をのぞき込んでみたのだが、何も教えてはくれなかった。

堂内を右回りで上っていく。一歩踏み出すごとに床がミシミシと鳴る。姿は見えないが、ほかに人がいるときもその足音が伝わってくるため、いろいろな意味で少し怖いものがある。頂上の太⿎橋を越えると下りになり、今度は逆に左回りで下りていき、そのまま出⼝へと向かう。このように実際に堂内をお参りしてみても、何だかよくわからないうちに、いつの間にかに出口へと来てしまう。まさに“狐につままれた”というのは、こういうことなのだろう。

お堂の頂上部の太鼓橋。ここを渡れば下りになる。天井には千社札がいっぱい

お堂の頂上部の太鼓橋。ここを渡れば下りになる。天井には千社札がいっぱい

ちなみに1回の昇降で、上り1回転半、下り1回転半、建物を計3回転するから三匝堂の名がついたのだとか。

拝観料を払えば何周してもよいとのことだったので、この日は雨が降っていたこともあり、すっかり長居をしてしまった。

雨で体が冷え切ってしまっていたので、駅前の「こだわりやま」で会津名物のソースカツ丼とこづゆを食べてお腹の中から温まり、早々に宿にチェックインをした。

岩壁にへばる 絶景の懸(かけ)造り

翌日は、昨日と打って変わっての晴天。本日の目的地は隣町の会津美里町にある左下り観音堂で、近くには駅もバス停もない。そのため会津若松駅で、電動アシスト自転車を借りることにした。13km弱の道のりである。

しばらくして坂道にさしかかったところ、全然進まないと思ったら電源が入っていなかった……。6kmほど自力で走っていたようだ。電源を入れるとスイスイ進む。うれしくなって調子にのってこぎ続けていたら、いつの間にかに左下り観音堂を3kmほど通り越していた。

会津若松駅で借りた電動アシスト自転車。このときに電源を確認し忘れたらしい

会津若松駅で借りた電動アシスト自転車。このときに電源を確認し忘れたらしい

左下り観音堂へ向かう途中。のんびりと阿賀(あが)川沿いをサイクリング

左下り観音堂へ向かう途中。のんびりと阿賀(あが)川沿いをサイクリング

自動車が行き交う県道23号から600mほど上った先に、会津三十三観音の第21番札所・左下り観音堂はあった。

ここは、急峻な岩壁を背にして建てられている、高さ15mほどの木造三層懸造りのお堂である。最大の特徴は懸造り部分が複層階になっていて、さらにそれらを行き来する階段が設けられ、自由に出入りができるようになっていること。

鬱蒼(うっそう)とした森の中の崖に、張り付くように立つ左下り観音堂

鬱蒼(うっそう)とした森の中の崖に、張り付くように立つ左下り観音堂

左下り観音堂は上るのが大変かと思いきや、坂道で回り込んでこの入り口へ

左下り観音堂は上るのが大変かと思いきや、坂道で回り込んでこの入り口へ

この観音堂へは、向かって左側に架かる橋を渡って入堂する。

裏に回ってみると、その先には洞窟状の穴が開き、中には小さな石像などが並んでいて神秘的な光景が見られる。また、お堂からは会津盆地が一望でき、こちらはまさに絶景だ。

お堂の奥につながる洞窟の中に並んでいる小さなお地蔵さん

お堂の奥につながる洞窟の中に並んでいる小さなお地蔵さん

観音堂の上からは、木々の向こうに会津盆地が一望できる

観音堂の上からは、木々の向こうに会津盆地が一望できる

それぞれの階層は床が不安定なうえ、しっかりとした手すりがあるわけではなく、歩くと床はミシミシときしむ音がするなど、かなり怖い。

後ろを振り向けば岩が間近に迫っていて、大きな岩が突き出しているところもあり、よくこんな場所に建てたものだとつくづく感心する。

会津若松駅に戻り、自転車を返すときに左下り観音堂まで行ったことを話すと、「今日は天気もよかったので、会津盆地がきれいに見渡せて最高によかったんじゃないですか? 良い日に行かれましたね」と。

マルモ食堂のソースカツ丼1000円。たっぷりかかったソースが美味

マルモ食堂のソースカツ丼1000円。たっぷりかかったソースが美味

駅前の「マルモ食堂」でまたソースカツ丼を食べ、磐越西線(ばんえつさいせん)で磐梯山(ばんだいさん)を左に見ながら帰路についた。民謡にも歌われるように『会津磐梯山は宝の山』だなと思いながら、いつの間にか眠りに落ちていた。

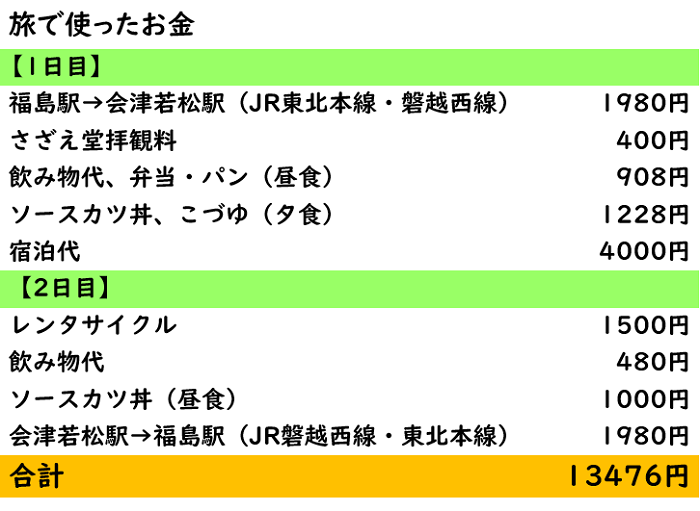

さて今回使ったお金は?

残金1524円。

著者紹介

- ※写真/佐竹 敦

- ※本連載は、月刊誌『旅の手帖』2022年1月号からの転載です