あえて日本三景以外に行く 宮城県多賀城(たがじょう)市・塩竈(しおがま)市・女川(おながわ)町・東松島市

日本の穴場スポットに行ってみたい。しかも安く楽しみたい。

そんな欲望のままに東へ西へ、一人でぶらりと旅立った。

今回は10,000円ぽっきりで、宮城県多賀城市・塩竈市・女川町・東松島市へ。

多賀城市にある、『おくのほそ道』に書き残したことでも有名な日本三古碑の一つとは?

水が常にあふれることも涸れることもない、まさに奇妙な日本三奇へも。

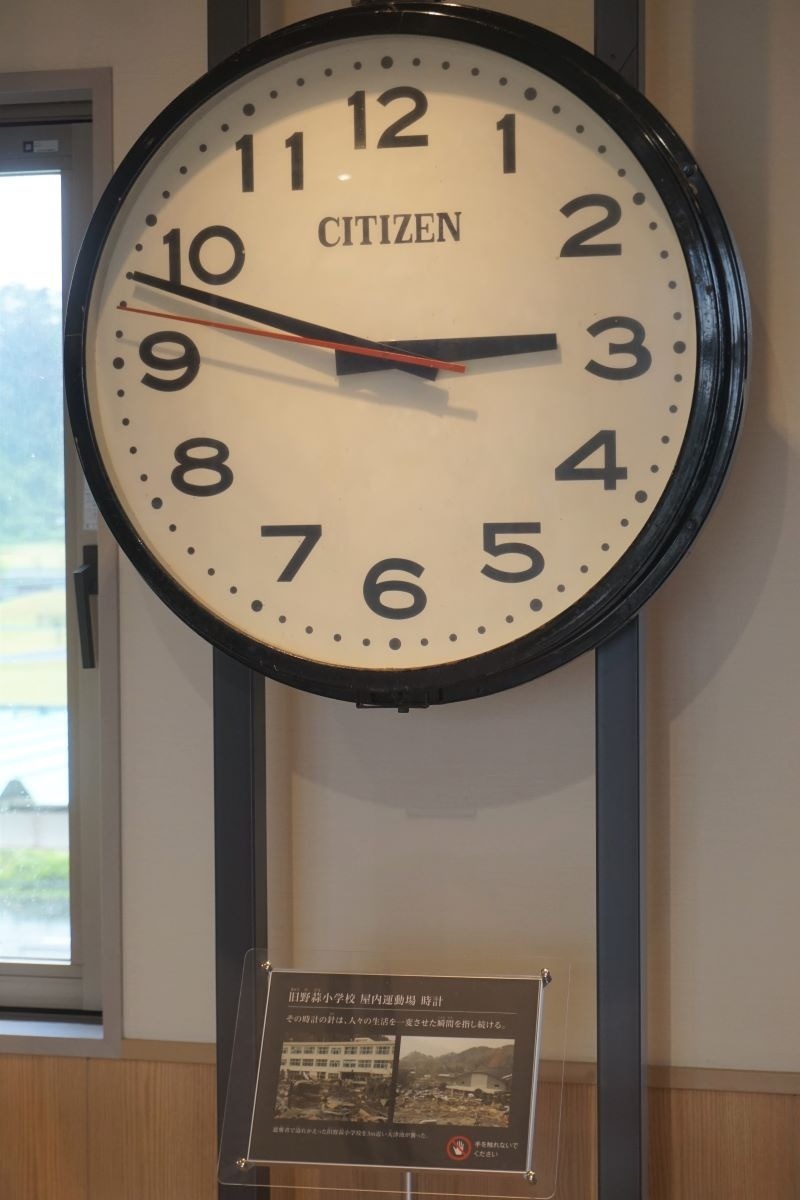

そして、あの日に止まってしまった時計を感慨深く見つめる…。

最後の収支報告まで、お見逃しなく!

野原で古代に思いを馳せ 不思議な御釜に参拝

日本人は三大○○が好きである、と思う。私もご多分にもれず好きである。仙台近郊には、かの有名な日本三景の松島はもちろん、実はほかにも日本三大○○がいくつもあるというので訪ねてみることにした。

仙台駅を出発して国府多賀城駅へ。駅前の観光案内所で多賀城と多賀城碑のパンフレットを入手する。駅前には多賀城外郭南門の、約4分の1モニュメントがあった。そこから歩いて十数分で多賀城碑、そして多賀城がある。

仙台駅から出発。この日は残念ながら雨模様だった

仙台駅から出発。この日は残念ながら雨模様だった

多賀城は神亀元年(724)に陸奥国(むつのくに)の国府として造られ、軍事を担当する鎮守府(ちんじゅふ)としての役割も果たすなど、古代の東北地方の行政・経済・軍事の中心地だったところだ。

まずは日本三古碑の一つである多賀城碑から訪ねた。高さ1m96cm、最大幅92cmの花崗質(かこうしつ)砂岩の巨石で、碑文には多賀城の創建や修築などに関する内容が141文字で刻まれている。この碑は古来、歌枕(古歌に詠まれた名所)の壺碑(つぼのいしぶみ)として知られ、松尾芭蕉(ばしょう)が元禄2年(1689)にこの碑の前に立ち、感極まって「泪(なみだ)も落るばかり也」とその感動を『おくのほそ道』に書き残したことでも有名である。

多賀城跡の一画の小さな覆屋の中に佇む多賀城碑

多賀城跡の一画の小さな覆屋の中に佇む多賀城碑

続いて多賀城へ向かう。ここも日本三大史跡の一つで、現在は当時の建物などはなくただの野原のようになっている。しかし、逆にこの広大な敷地の中央部に、築地で囲まれた政庁の建物が立ち並んでいた往時の様子を思い描くのはとても楽しい。そんなことを思っていたら、姿は見えないものの、遠くから列車の警笛が聞こえてきた。旅情を誘うなぁ〜。

多賀城跡の政庁跡。発掘調査を基に基壇だけ復元されている

多賀城跡の政庁跡。発掘調査を基に基壇だけ復元されている

それにしても広い! 全部めぐろうと思ったら一日がかりだろう。

外郭東門跡まで来ると、周囲には平安時代の石敷道路が復元されていて見ごたえがあった。

多賀城の政庁まで続いていた南大路跡。幅が13~23mもあったという

多賀城の政庁まで続いていた南大路跡。幅が13~23mもあったという

その後、陸奥総社宮に立ち寄り、そのまま塩竈まで歩いて行くことに。塩竈は歴史のある港町。市街地には古い建物もあちこちに残り、ただ歩いているだけで旅情緒を感じられる。

御釜神社の近くにある塩竈まちかど博物館。こんな風情ある建物があちこちに

御釜神社の近くにある塩竈まちかど博物館。こんな風情ある建物があちこちに

さて、次なる目的地は四口(よんく)の神釜(しんかま)である。これは鹽竈(しおがま)神社の末社・御釜神社の御神体。鹽土老翁神(しおつちおじのかみ)が人々に製塩法を教えた際に使った釜を模して鎌倉時代と南北朝時代に作られたと伝わる。この鉄製で円形の4つの釜は、日本三奇の一つとされている。

四口の神釜には屋根はないのに、不思議なことに湛(たた)えられている水は常にあふれることも涸(か)れることもないとされ、江戸時代には世に変事のあるとき、前ぶれとして釜の水の色が変わるといわれていたという。この四口の神釜の正確な製作年代は不明だが、江戸時代初期の塩竈の絵図にはすでに描かれていたといい、地名の起こりでもあるそうだ。御神体なので写真を撮ることはできないが、365日常駐して神釜の世話をしている釜守(もり)の方にお願いして拝観料を納めれば、誰でも参拝することができる。

日本三奇の一つ、四口の神釜はこの奥に静かに鎮座している

日本三奇の一つ、四口の神釜はこの奥に静かに鎮座している

その後、ここまで来たのならばと陸奥国一之宮の鹽竈神社を参拝する。表参道の石鳥居から見上げた境内は鬱蒼(うっそう)とした木々に包まれ実に壮観だが、真っすぐに延びる202段の石段を上っての参拝は本当にきつい。

石鳥居の先には202段の石段が。途中で足がつりそうになる

石鳥居の先には202段の石段が。途中で足がつりそうになる

鹽竈神社の左右宮拝殿。左宮に武甕槌神(たけみかづちのかみ)、右宮に経津主神(ふつぬしのかみ)を祀る

鹽竈神社の左右宮拝殿。左宮に武甕槌神(たけみかづちのかみ)、右宮に経津主神(ふつぬしのかみ)を祀る

本塩釜駅から仙石線で今日の宿泊場所、石巻を目指す。この路線は松島湾に沿って走り、日本三景の松島の景観を垣間見ることができるので、車窓がとにかく美しい。

石巻駅に着くと、駅の近くに石ノ森章太郎の作品のキャラクターがモニュメントとして点在していた。

塩竈の松野鮮魚店で買った、はらこ飯。この地域の郷土飯だ

塩竈の松野鮮魚店で買った、はらこ飯。この地域の郷土飯だ

忘れてはならない 記憶を刻み込む

翌日は石巻線で終着駅の女川へ向かう。女川駅を降りると、そこには新しく造成されたおしゃれで垢抜けた、明るく勢いのある町並みが広がっていた。かつて私が訪ねた女川とはまったく印象が異なる町だ。

女川町の旧市街地は、東日本大震災の津波により壊滅的な被害を受けたため、今、私が目にしている町並みはイチから造り直され、生まれ変わったものなのだ。

駅前のシーパルピア女川、ハマテラスといったテナント型の商業・観光施設を抜けた先に震災遺構の旧女川交番があった。この交番は津波の引き波で基礎部分の杭が引き抜かれ、横倒しになったものである。鉄筋コンクリート造りの建物が津波で転倒したのは日本では初めての事例で、当時のままの状態で保存されていて津波の威力をまざまざと見せつけられた。

津波に引っこ抜かれるようにして横倒しになった旧女川交番

津波に引っこ抜かれるようにして横倒しになった旧女川交番

見学中、近くの公園からは子どもたちが遊んでいるにぎやかな声がずっと聞こえていた。

女川をあとにして野蒜(のびる)駅へと向かう。駅へ降り立つと、意に反してホームは新しく、小さな山に囲まれていた。ここも震災後に内陸部の高台へと移設をされたものだからだ。そこから旧野蒜駅までは、歩いて約15分の道のりである。

旧野蒜駅。線路が曲がり、ホームの鉄骨もなぎ倒されていた

旧野蒜駅。線路が曲がり、ホームの鉄骨もなぎ倒されていた

3.7mの津波が押し寄せた旧野蒜駅周辺は、現在では東松島市東日本大震災復興祈念公園として整備されている。津波の威力でゆがんでしまった線路や折れ曲がった柱などが残され、被災当時の痕跡を留(とど)めている。そのそばには震災復興伝承館があり、大震災での東松島市内の被害状況や復興の記録がパネルや映像で紹介されている。2階に展示されている旧野蒜小学校の屋内運動場の時計の針は、あの日のあの時刻で止まったままだった。

旧野蒜小学校の屋内運動場にあった時計。あの日から時が止まっている

旧野蒜小学校の屋内運動場にあった時計。あの日から時が止まっている

これらの展示やビデオを見ていると、東日本大震災の記憶を過去のものにしてはいけないのだと感じた。

野蒜駅前のロータリーに戻ったところでカタツムリを発見。カタツムリを見るなんて何年ぶりだろうか。

帰りの列車で再び松島の景観を眺めながら、そうはいってもやっぱり宮城県の三大〇〇といえば松島だよなぁ~と、ぼんやりと思っていた。

さて今回使ったお金は?

残金362円!

著者紹介

- ※写真/佐竹 敦

- ※本連載は、月刊誌『旅の手帖』2022年6月号からの転載です