穴場スポットに漂う、鹿児島の風土 鹿児島県姶良市・霧島市・湧水町

日本の穴場スポットに行ってみたい。しかも安く楽しみたい。

そんな欲望のままに東へ西へ、一人でぶらりと旅立った。

今回は10,000円の予算で、鹿児島中央駅から姶良(あいら)市・霧島市・湧水町(ゆうすいちょう)へ。

やさしい雨に情緒を感じる、武家屋敷の町並み。

水も木も、木造駅舎も鹿児島の風土とともにある。

最後の収支報告まで、お見逃しなく!

薩摩武士の町にある怪鳥のような木

“日本一の○○”という言葉には胸が高鳴り、旅情を駆り立てられるものがある。

今回最初の目的地は、鹿児島県は姶良市蒲生(かもう)町にある日本一の巨木といわれるクスノキだ。

鹿児島中央駅から列車に乗り込み、錦江湾の向こう、車窓をはみ出しそうなほど大きな桜島を見ながら日豊本線を北上した。

最寄り駅である帖佐(ちょうさ)駅で下車したところ、駅員さんが改札に立って降りてくる乗客一人ひとりに挨拶をしていて、とても気持ちがいい。

ここからはバスに乗り換え、約20分ほどで蒲生支所前に到着。

お目当ての「蒲生の大クス」は蒲生八幡神社の境内にある。昭和63年(1988)に実施された環境庁による巨樹・巨木林調査によって、日本一の巨樹であると認定された。推定樹齢は約1500年。保安4年(1123)に神社が建立されたときにはすでにご神木として祀られていたという。

蒲生の大クス

蒲生の大クス

樹高30m、根回り33.57mで枝葉が四方に広がった壮観な姿は、まるで怪鳥が空から降り立ったかのようで、圧倒的な存在感があった。

さて蒲生の町には、蒲生麓(ふもと)と呼ばれる薩摩藩武家屋敷の町並みが残されている。

「麓」とは、薩摩藩の城下に形成された武士たちの集落を指す。現在も石垣と生垣が続くなかに多くの武家門が残されており、その風情を味わうことができる。

蒲生の武家屋敷通り

蒲生の武家屋敷通り

のんびり散策をしていると、霧雨のようなやさしい雨が降ってきた。雨に濡れた町は、しんみりしっとりした情緒にあふれていた。

森林浴を楽しみながら2つの滝をめぐる

次なる目的地は、日本の滝100選にも選ばれている名瀑・龍門滝である。加治木(かじき)駅からは歩いて約35分で展望台に到着。展望台から滝を見下ろすようなアングルとなる。

しばらく一人で眺めていると、あとから老夫婦がやってきた。2人は滝の姿をひと目見て「これはすごいな……」と声を上げていた。

龍門滝

龍門滝

滝壺付近まで下りていくと、滝の迫力がさらに一段と増す。龍門滝は落差46m、幅が43mと横にも広い滝である。

滝が流れ落ちる背後の黒光りした岩壁は、まるでこの先の行く手をさえぎるかのように立ちふさがり、堂々たる威容を誇っていた。

さらにこの滝の800mほど上流には、板井手(いたいで)の滝という滝がある。

この一帯は「龍門滝の森」と名づけられ、鹿児島県の森林浴の森「渓流コース」として指定されている。

たっぷりと森林浴を楽しみながら、板井手の滝を目指した。途中にある展望台からは加治木の町並みがよく見渡せる。

板井手の滝は、落差はないものの龍門滝のように幅が広く、川の水が何筋にも分かれて落ちる滝だ。

下流側には、明治時代に旧薩摩藩主の島津氏によって架けられたという、美しい弧を描いたアーチ型の金山橋(きんざんばし)という石橋がある。

板井手の滝と金山橋

板井手の滝と金山橋

橋からさらに下流側に行って眺めると、橋のアーチの中に滝が流れ落ちる姿がすっぽり入り込んでいる。

たゆたう川面に目をやれば、滝の姿が映っていた。

懐かしさだけではない、明治の駅舎から感じるもの

加治木駅の隣、隼人(はやと)駅で下車して一泊した翌日は、肥薩(ひさつ)線で北上することにした。肥薩線には、明治時代に建てられた100年以上の歴史をもつ古きよき木造の駅舎が2つもある。これを見に行きたい。

列車が動き始めると、昔ながらのディーゼルカーでエンジン音が。トンネルに入るたびに鳴らされる汽笛もなんとも懐かしい。

列車はゆったりのんびりと進む。

まずは嘉例川(かれいがわ)駅で下車。嘉例川駅の駅舎は明治36年(1903)に建てられた、鹿児島で一番古い木造駅舎である。

山間に立つ嘉例川駅舎

山間に立つ嘉例川駅舎

木造の改札口、ベンチ、長椅子、木枠の窓など木のぬくもりに包まれたノスタルジックな空間は、遠い明治時代を思わせる雰囲気である。駅の周囲は何もない小さな山間の集落で人の気配もない。駅舎のまわりに数匹の猫がくつろぐのみだ。

嘉例川駅のホームと改札

嘉例川駅のホームと改札

続いて向かったのが大隅横川(おおすみよこがわ)駅。

こちらも嘉例川駅と同じく明治36年に建てられた県内最古の木造駅舎である。

大隅横川駅

大隅横川駅

ホームの柱には、第二次世界大戦中にアメリカ軍の戦闘機から受けた機銃掃射の銃弾の痕が残っていた。

柱に空く穴は、弾丸が柱を貫通したことがはっきりとわかるものだ。

長い歴史をもつ駅舎の傷痕に、いろいろな感情が込み上げてきて、考えさせられるものがあった。

続いては、栗野駅に移動して駅からもその姿を目にすることができ、名水百選にもなっている丸池湧水を訪ねた。

この湧水は霧島山の湧水の一つで、湧出量は一日に約6万t、学校のプールの何倍もありそうな大きな池である。

丸池湧水

丸池湧水

これだけの大きさにもかかわらず、その水はどこまでも澄んでいてとても美しい。池のまわりを一周できるほかに、上から見下ろすことができる展望台や、そこに至る遊歩道が整備されている。

水が上に行けば行くほど青みがかって見えたのはなぜなのだろう?

その後、鹿児島中央駅へと戻る際、車窓左側は行きと同様、錦江湾越しの巨大な桜島である。この2日間の旅の充実を感じつつも、やっぱり鹿児島といえば桜島だよなとしみじみ思った。

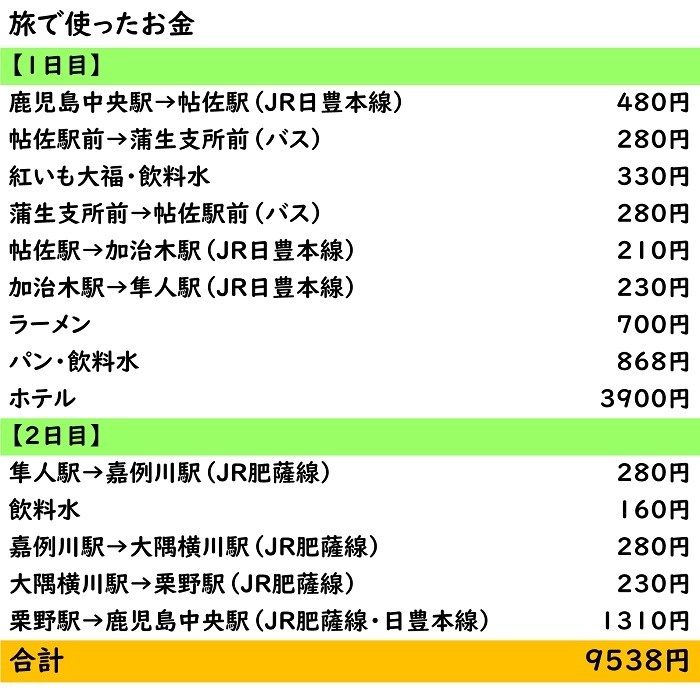

さて今回使ったお金は?

残金462円!

著者紹介

- ※写真/佐竹 敦

- ※本連載は、月刊誌『旅の手帖』2022年11月号からの転載です